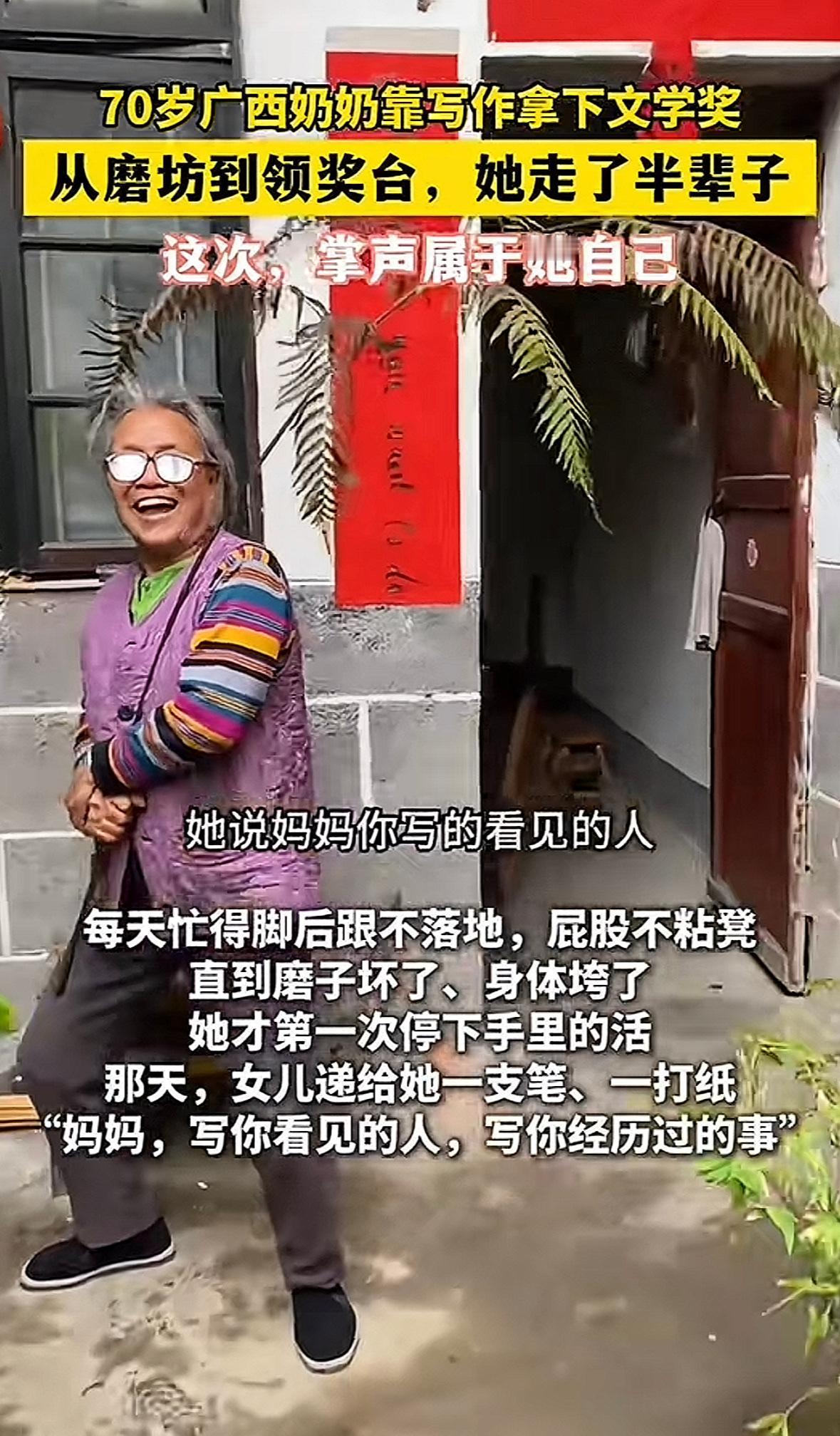

豆腐和文字,一个吃进口,一个写进心,本质上都是把硬邦邦的东西磨得柔软。70岁的李奶奶把20年豆腐功夫一键切换成写作技能,网友看完直呼:原来“磨”字还能这么用! 故事起点特普通——小镇清早,雾气罩着石板路,李奶奶推着掉了漆的木车,吱呀吱呀去早市。车上两块厚木板,中间躺着比脸还大的老豆腐,热气像刚出锅的云。她戴蓝袖套、系围裙,袖口永远沾点豆渣,像给生活撒的碎钻。一卖就是二十年,风雨无阻,人称“豆腐西施奶奶版”。谁家孩子哭闹,大人一句“再哭李奶奶不卖你豆腐”,哭声秒暂停,比冰糖葫芦还管用。 可谁能想到,就是这样一位“豆腐印钞机”,某天突然把石磨盖起来,洗手擦干,掏出孙儿淘汰的iPad,开始哒哒敲字。第一部小说叫《石磨转啊转》,第一章上传免费阅读网,当天点击破三万,评论区齐刷刷:“奶奶,您这是把豆浆当墨水?”李奶奶回了个笑眯眯的表情:“磨豆腐要耐心,磨文字也要,豆渣能滤,废话也能删。”一句话把年轻写手们卷到自闭——我们熬夜喝咖啡找灵感,人家几十年前就练出“日更两万豆”的手速。 奶奶说,转行不是突发奇想,是石磨给她的暗示。黄豆泡一夜,鼓成圆滚滚的小胖子,石磨两圈粗、三圈细,最后才出浆,急不得;写作也一样,人物先在脑子里“泡”着,等他们胀满故事,再一圈圈磨,磨出情节、磨出性格,火候到了,文字自然香。她每天四点起床,先回想豆腐流程——泡豆、磨浆、点卤、压型,顺序不能乱;再套进写作——素材、起稿、修句、定稿,一样的节奏。网友总结:奶奶这是把“豆腐标准化作业”搬进文学界,活该她日更不卡文。 有人好奇:没上过几天学,怎么识字?李奶奶笑出褶子:卖豆腐找零要记账,数字写多了,连笔字就跟着跑;摊前无聊翻报纸,一个字问三遍,二十年后也攒成“民间字典”。她说最难的是拼音,平仄不分,就用手写输入,写错自己再改,等于给豆腐再压一次型,口感更紧实。读者看她文章,最上瘾的是动词:豆汁“咕咚”、蒸汽“噗嗤”、老狗“蹭”裤脚,活脱脱一幅早市3D图,谁读谁饿,弹幕齐飞:“奶奶,赔我夜宵钱!” 第一次申请,平台拒稿理由是“节奏慢”,奶奶把石磨照片发过去:“我磨豆腐也慢,但香。”编辑秒回:通过。从此网文圈流传“豆腐奶奶式申述”——你跟我讲节奏,我跟你讲生活。更离谱的是,有出版社想给她包装成“励志奶奶”,她摆手:“别整那虚头巴脑,我就一卖豆腐的,只不过现在卖的是故事,还是热乎的。”一句话把鸡汤滤镜全打碎,网友直呼:奶奶人间清醒,拒绝“流量卤味”。 现在,李奶奶每天更两千字,上午写作,下午推着小车去老地方,不过车上装的是书——《石磨转啊转》的打印本,五块一本,买一本送一小块豆腐,签名直接盖豆腐章,用豆渣做的印泥,香味独特,粉丝戏称“真·墨香”。有记者问她还想写几年,她反问:豆腐做了二十年到七十,文字才刚磨五年,起码再写十五年到八十五,把“磨”字写透。听听,这规划比年轻人还野心勃勃,谁还敢说“我老了学不动”? 故事传开后,最卷的是广场舞队伍。以前比拼谁舞步炫,现在比谁看书多,大妈们人手一本《石磨转啊转》,边压腿边讨论“豆汁象征主义”,大爷看不懂,急得报老年大学写作班,整个小镇文化浓度直线上升。教育局干脆把李奶奶请进校园,给孩子们上“生活作文课”,她一句话总结:写作和磨豆腐一样,先沉下心泡一泡,再一圈一圈慢慢来,急不得,偷懒不得,最后压成型,才是自己的味道。 于是,70岁、20年豆腐、5年写作,这些数字串成最硬核的“转型简历”。网友把她的照片做成表情包:左手豆腐,右手笔,配文——“磨就完事了”。看着奶奶笑得见牙不见眼,谁还抱怨生活苦?苦就对了,苦才能回甘,像豆浆变成豆腐,像文字熬成故事。李奶奶说,她下一个目标是写本“豆腐情书”,把20年早市烟火、人情冷暖都写进去,让城市里的打工人闻到豆香就能想起家。她说这话时,石磨在院子里静静蹲着,像一位老伙计,听她讲新的“磨”法。来源:白鹿视频