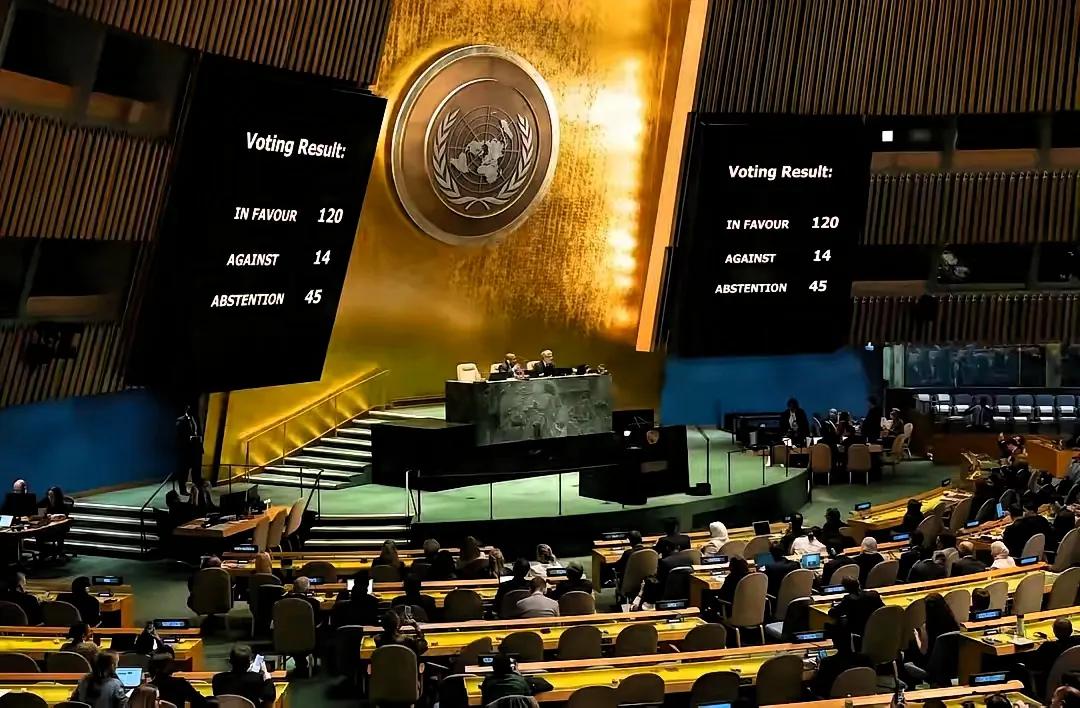

中国向联合国交完2025年会费,金额高达50多亿,真是让人肉疼!没想到刚交完没多久,联合国10月初又开口要钱,否则只能裁员,结果到10月底,我们又全额汇出6亿8573万美元,折合人民币50多亿。 这事一出来,网上直接炸了锅。很多人直呼“肉疼”,觉得这钱交得太不值。 但这事真只是“冤大头”吃亏,还是另有深意? 得先看看联合国现在到底是怎么个“穷法”。联合国秘书长古特雷斯上个月直接公开喊话,说组织快穷得发工资都费劲了,账面现金流见底,再不缴钱只能裁员。 这话听着让人惊讶,毕竟联合国说到底是个全球性的“大家庭”,怎么会连工资都发不出来? 其实问题根子不在穷,而在有人欠钱还理直气壮。美国就是典型的例子,欠的会费和维和摊款加起来已经超过10亿美元,成了联合国的最大“赖账户”。 美国这套路不是一天两天了。早在上世纪80年代,美国就因为看不惯联合国某些决议,直接退出了教科文组织,还停缴了好几年会费。 后来又“拖一拖,交一点”地续上,但始终没改掉把会费当政治筹码的毛病。 也正是因为这种局面,中国在10月底再次全额缴清了6.8573亿美元的常规预算摊款。 这一举动,立马引来不少争议。有人觉得太冤枉,觉得中国成了“冤大头”,替别人填了窟窿。但这个“冤”字,真得分清楚说。 按《联合国宪章》的规定,缴纳会费是所有会员国的义务。从身份上讲,作为联合国的一员,谁都得交钱,说白了,这钱就是“会费”,不交就等于不讲规矩。 从国际形象上说,中国作为安理会常任理事国之一,如果也像美国那样赖账,一定会被各种舆论围攻,立马被贴上“不负责任”的标签。 更关键的是,联合国的会费分摊比例并不是随便拍脑袋定的,而是根据各国的经济总量、支付能力等因素综合计算出来的。 中国经济体量大了,分摊得多也很自然,反倒是一种经济地位提升的体现。 所以说,这笔钱看上去“肉疼”,其实背后有深意。它不仅仅是履行义务,更是对中国国际形象的一种投资。 现在中国在很多国际组织里都有人担任要职,从粮农组织到国际电信联盟,这些职位说到底也离不开中国的财政支持。 国际舞台上,谁出的钱多,谁说话就硬气。想参与规则制定,就得先坐得上“牌桌”。而“牌桌”的入场券,就是这类会费和摊款。 中国如果不交,很多关键议题连话语权都没有,更别说主导了。 更值得关注的是,美国这几年赖账成瘾,靠“断供”来施压,短期省了钱,但国际信誉大打折扣。中国的做法恰好相反,提前履约,主动补位,虽然短期吃了亏,但换来了国际认可和制度内的稳定地位。 很多人觉得50亿左右的人民币太多,是被坑了,但如果从长远角度看,这更像是一笔“战略投资”。 联合国虽然漏洞不少,但依然是当今世界最具代表性的多边平台。中国想在国际事务中有更多发言权,就得先在这个平台上站稳脚跟。 从这个角度看,这些钱不是打了水漂,而是买了“入场券”。 而且这种投入并不是只出不进。近年来中国通过参与国际组织,不仅提升了影响力,还在粮食安全、气候变化、数字治理等领域逐步设定话语体系。这些都是实打实的国家利益,绝不是“面子工程”。 还有人担心中国出的钱多,却投票权不成比例,觉得不公平。确实,联合国当前的投票机制存在历史遗留问题,但要改变这种局面,靠的是逐步积累影响力,而不是一走了之。 中国的战略是“深耕”,不是“甩锅”。通过持续投入和规则内博弈,一点点争取制度改革。这种方式虽然慢,但稳。比起美国那种“拧不过就掀桌子”的做法,更容易赢得其他国家的支持。 有人把这次缴费比作是“为未来世界秩序投的定金”,这个说法并不夸张。国际体系不是慈善机构,更像是一个俱乐部,想要话语权,就得出力出钱。 这种布局可能不能立竿见影,但却为中国在未来几十年赢得一个更公平、更有利的国际环境打下了基础。不是为了今天的掌声,而是为了明天的主动权。 中国正在从一个“守规矩的好学生”,逐渐变成一个“能出题的学者”。这个转型过程注定伴随着不少质疑和压力,但越是关键时刻,越需要坚持方向不动摇。 当一些国家还在用“欠钱施压”的老套路维护霸权时,中国已经在用实打实的责任感赢得更多朋友。这种对比,不止体现在数字上,更体现在世界秩序的重塑过程中。 这50多亿,换来的不是一纸账单,而是一张进入未来国际话语舞台的通行证。这笔钱花得并不轻松,但确实花在了刀刃上,花在了国家长远利益的根子上,值。 信源:上观新闻——美国拖欠逾30亿美元时,联合国向中国说了声“谢谢”