火药味已经越来越浓了,现在不光是黄海和东海进行军事演习,山东的大医院又跟着搞批量伤演练,这根本不是巧合,每一步都是对着实实在在的风险来的。 山东卫健委官网发布通知,要求全省二级以上医院每月开展1次批量伤应急演练,且将演练成效纳入绩效考核,这场行动显然是系统性部署。 山东省立医院走在前列,前不久刚完成两场高规格演练,一次模拟商场踩踏,一次模拟工地塌方,看似普通的场景背后藏着深意。 这两种场景本质都是模拟“短时间大批伤员涌入”的极端情况,6名模拟伤员就动用了急救、创伤、麻醉等十几个科室,医护人员全程小跑衔接流程。 医生们心里都清楚,平时慢悠悠问病史、细致准备器械的“慢功夫”,在批量伤面前完全不管用,黄金抢救时间只有几分钟,容不得半点拖延。 青岛大学附属医院的演练更具科技感,用5G+无人机转运模拟重伤员,机身搭载的摄像头实时传输伤情,院内专家提前制定手术方案,落地即手术。 这种技术赋能让救治效率翻倍,也让演练更贴近实战,毕竟真遇到冲突,道路可能中断,无人机转运会成为关键通道。 山东这么较真不是没有原因,这里的地理位置太关键了。黄海、东海的演习海域离山东半岛近在咫尺,青岛军港、烟台海防工事都是海疆安全核心。 一旦有风吹草动,山东必然是最先直面冲击的地方之一,这里既有重兵布防,更有几千万常住人口,战场伤员和受波及民众都会涌向医院。 济南第七人民医院的演练把流程抠到了极致,8名伤员刚“送达”,医务部、应急办、护理部就同步启动。 预检分诊组快速贴红黄绿标签区分轻重,抢救组直接拉重伤员进手术室,物资组立马调配绷带、止血药,联络组同步对接血站,一套“流水线”行云流水。 招远市的卫生院更细致,按伤员数量分三级预案,10人以上就启动最高级别响应,谁负责指挥、谁对接上级部门都写得明明白白。 这些演练不是纸上谈兵,而是有实打实的案例警示。汶川地震时,华西医院最多一天接了368名伤员,最紧张的半小时里80人同时涌进门。 若没有提前练过的分诊流程,光分辨谁该先救就得耽误半小时,而重伤员的黄金抢救时间往往只有几分钟,一步慢就可能天人永隔。 俄乌冲突的教训更惨痛,三年里有37万起伤员救治案例,光是截肢手术就做了10万例,前沿地区一半人得不到及时医疗服务。 2025年10月北约医疗后勤通报显示,其前线医疗站物资储备仅够3天,而山东省级血站库存红细胞超20万单位,止血药等战略物资能满足1000人级批量伤需求。 更让人安心的是军地协同的力度,2025年11月18日,青岛军医院与地方医院开展联合演练,军医院的战地医生现场指导枪伤、炸伤的紧急处置。 从止血包扎到伤口清创,军地医生手把手交流经验,毕竟战场创伤和日常外伤的救治逻辑完全不同,专业指导能减少很多无谓的牺牲。 这背后是国家政策的有力支撑,《“十四五”全民医疗应急保障规划》落地以来,山东已建成5个省级批量伤救治中心,30分钟内跨市医疗支援就能到达。 “十四五”期间建成的3.5万家基层医保工作站,让五级医疗网全贯通,真有批量伤时,基层能先做初步处理,再往大医院转,不会把压力全堆在几家医院。 网友对此看法不一,有人点赞“未雨绸缪,这才是对老百姓负责”,也有人觉得“有点过度紧张,没必要这么兴师动众”。 年轻群体大多觉得“有备无患总没错”,而经历过动荡年代的中老年群体,更能理解“宁可备而不用,不可用时无备”的深意。 在我看来,这种“小题大做”恰恰是负责任的表现。战争和灾难从不会提前打招呼,现在多练一次,真出事时就能多救一条命。 未来,山东的医疗应急演练大概率会常态化、实战化,可能还会加入更多复杂场景,比如核辐射、化学污染等特殊伤害的救治。 随着技术不断升级,5G、无人机、人工智能等会更多融入应急救治,让批量伤救治更精准、更高效。 黄海东海的演习是在练“御敌”,医院的批量伤演练是在练“救民”,一外一内,一攻一守,都是在为可能出现的风险筑牢防线。 这些医院里紧张的演练场景,看似是模拟,实则是在用最较真的态度,守护每一个老百姓的生命安全,这比任何承诺都更有分量。 文章描述过程、图片都来源于网络,涉及版权或者人物侵权问题,或有事件存疑部分,联系后即刻删除或作出更改

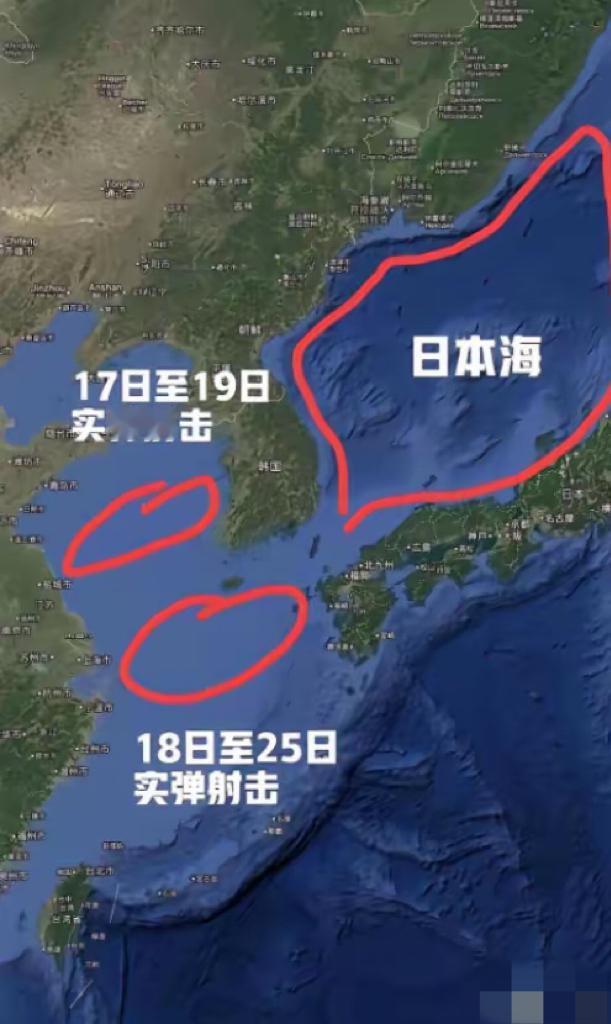

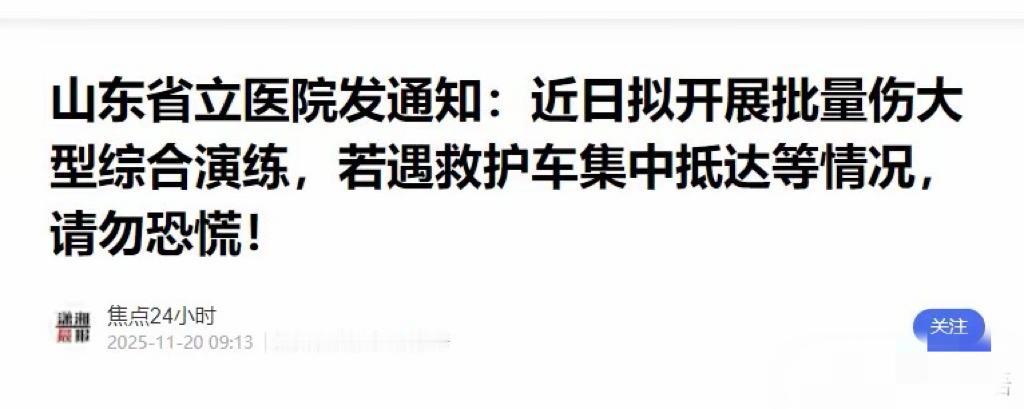

评论列表