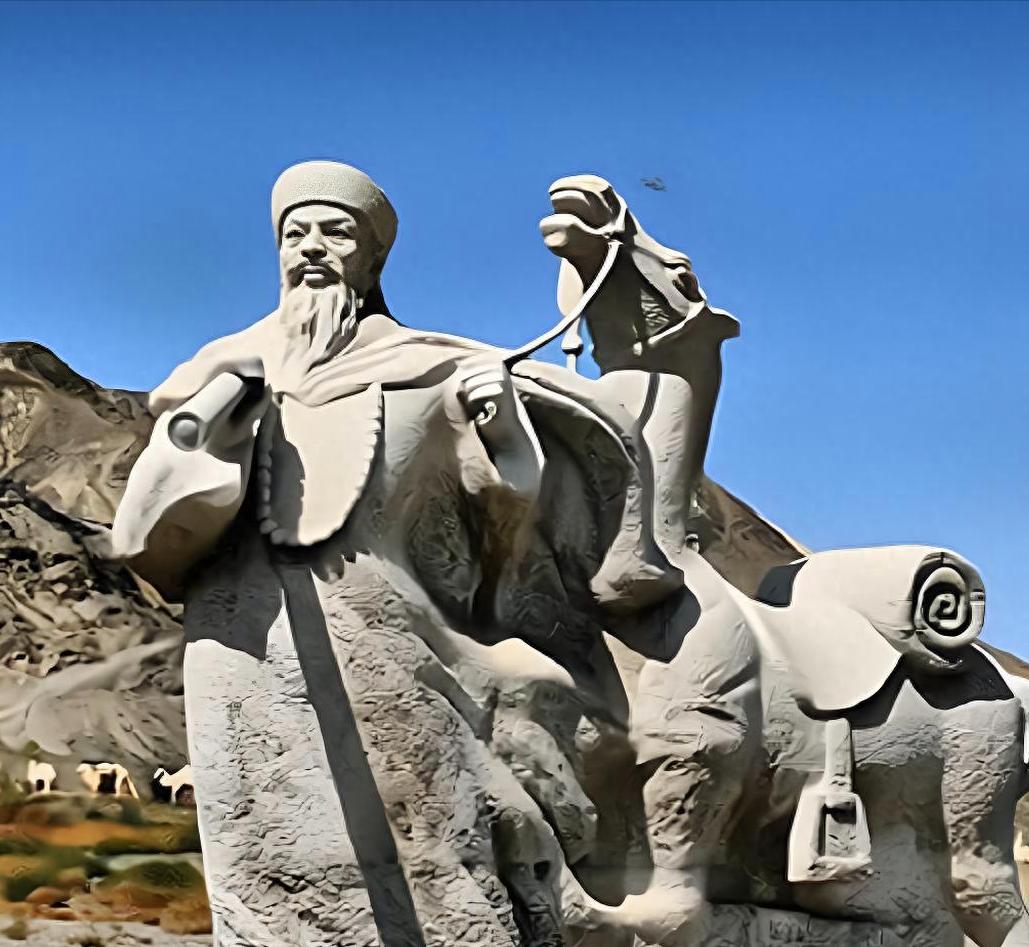

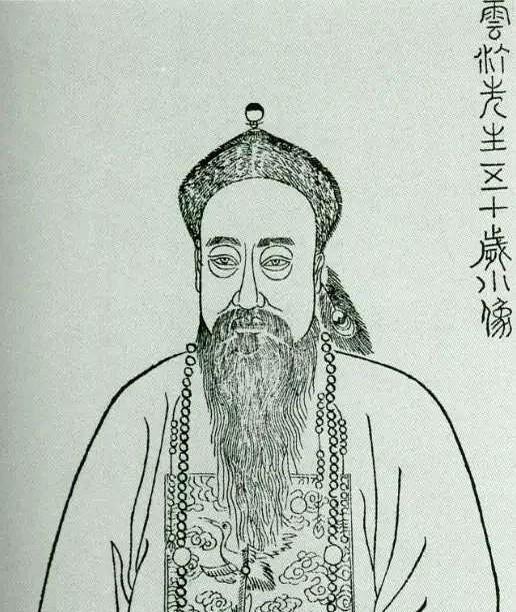

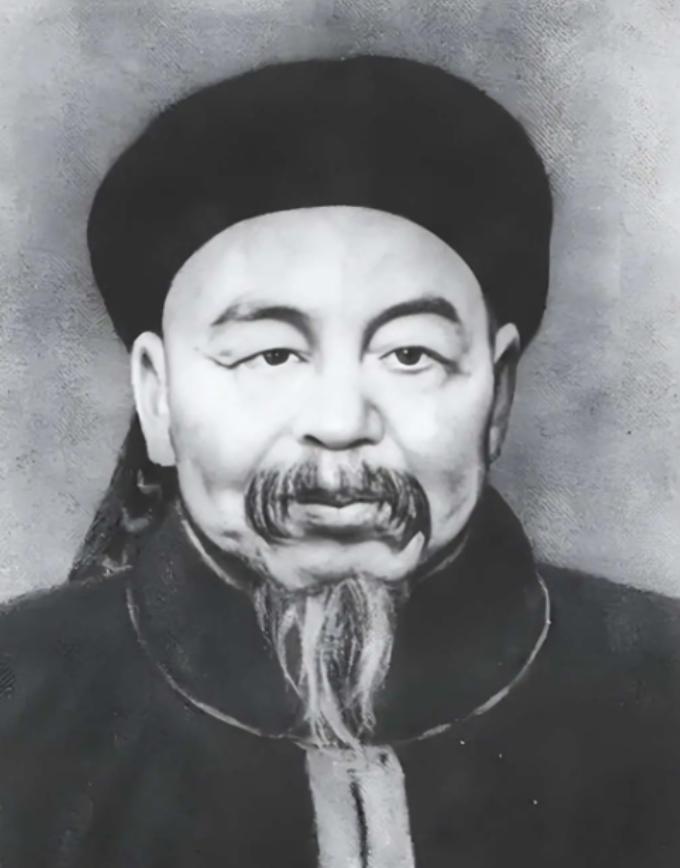

[微风]1882年,慈禧太后说:“让你当两江总督,知道为什么吗?”左宗棠答:“去清理李鸿章的势力,”“明白就好。”左宗棠并未照办,而是枪口对外。带200亲兵视察上海防务,过外国租界时命令:刀出鞘、枪上膛,谁敢阻拦,格杀勿论。 当时的江南,可以说是李鸿章势力的后花园,不仅门生故吏遍布要津,更要把持着清帝国的钱袋子和军火库。 按照宫里的剧本,左宗棠南下应当是一场血雨腥风的清洗,要把“李党”的根基连根拔起,然而,在这位刚刚在新疆漫天黄沙中为帝国杀出一条血路的老将眼中,朝廷热衷的“家务事”,远没有门外的狼群来得紧迫,他接过旨意磕了头,心里盘算的却完全不是怎么整人,而是这破败的山河该如何守。 这种“抗命”般的强硬,在他抵达上海的那一刻就体现出来了。 依照当时的惯例,即便是清朝的高官,若要带兵通过外国租界,往往需要低声下气地向工部局提前“照会”,甚至还得看洋人巡捕的脸色行事。 洋人在中国的土地上立规矩,早已成了那个时代的悲哀常态,那天清晨,江面雾锁,左宗棠带着两百名随身亲兵准备巡视海防,却被租界的洋人卡哨拦了下来,借口冠冕堂皇:武装官兵不得入内。 空气瞬间凝固,换做一般圆滑的官员,或许就绕道了,或者递个贴子求个情,但那是左宗棠,是从死人堆里爬出来的硬骨头。 面对洋人的趾高气昂,他根本没有多废话,只扔出了一道冰冷的命令:“刀出鞘,枪上膛。”紧接着补了一句足以震碎那个懦弱时代的话:谁敢阻拦,格杀勿论。 这绝非虚张声势,随着一阵整齐刺耳的金属撞击声,两百亲兵瞬间进入战斗状态,杀气腾腾地逼近关卡。 那些平时习惯了清兵唯唯诺诺的租界巡捕和工部局官员,被这突如其来的铁血气场彻底镇住了,在实力和决心面前,洋人所谓的高傲瞬间崩塌。 他们不仅没敢开枪阻拦,反而立刻变了一副面孔,甚至手忙脚乱地在沿途升起龙旗,鸣炮二十一响,对这位不按套路出牌的中国总督致以最高礼遇。 因为洋人也是势利的,他们第一次在这片土地上,看到了真正令人胆寒的威严。 在处理内部事务上,左宗棠同样展示了一种超越党争的格局,李鸿章的姻亲赵继元,倚仗裙带关系在两江把持军需肥缺,平日里跋扈得连总督调拨军费都要受他掣肘,贪污挪用公款更是导致沿江炮台形同虚设。 这种不仅是政敌更是国家的蛀虫,左宗棠没留半点情面,直接参奏,这与随后的整顿不同,他没有按照太后的暗示大肆株连李鸿章的旧部,凡是能干实事的洋务人才,只要手脚干净,他一律留用。 面对身边人的疑惑,这位老人给出的答案透着一种苍凉的大义:相比于国家的安危,个人的恩怨和朝廷的党争简直如同尘埃,他太清楚了,炮口不对外却在窝里横,这大清迟早要完。 到了1883年,中法战争的战云密布,东南沿海成了新的风暴眼,明明已是风烛残年,连走路都需要搀扶,左宗棠却执意要去福建前线督师。 所有人都劝他,只靠声名镇场即可,何必亲临险境?他却偏要一个个炮台去爬,一个个射击死角去校对。 在海风呼啸的厦门和金门要塞,士兵们看着这位白发苍苍的统帅,仿佛又看到了当年那个抬着棺材收复新疆的湘军猛帅。 当年没钱打仗,他敢找胡雪岩向洋人借高利贷来救国,如今为了海防,他一样敢把这把老骨头填进阵地里。 1882年至1885年,是他生命最后的时光,他把原本用于内耗的精力,全部强行扭转到了海防建设和抵御外侮上,在他的治理下,外国人再也不敢在黄浦江上耀武扬威,每当他的官船经过,列强的军舰甚至要列队行注目礼。 1885年春,福州的雨水格外阴冷,在生命的尽头,左宗棠依然放心不下这片多灾多难的疆土,他留下的不是什么权谋秘籍,而是一句托付:哪怕这世上没了我左宗棠,边疆也必须得有人站着守。 回顾他波澜壮阔的一生,最让人动容的瞬间,或许并不是他在新疆的千军万马,而是那天在上海租界前,面对洋人的枪口,那个倔强老人吼出的那句“刀出鞘”,那是他在国运最为至暗的时刻,为这个民族挺起的最后一道脊梁。 参考资料:《清史稿》)