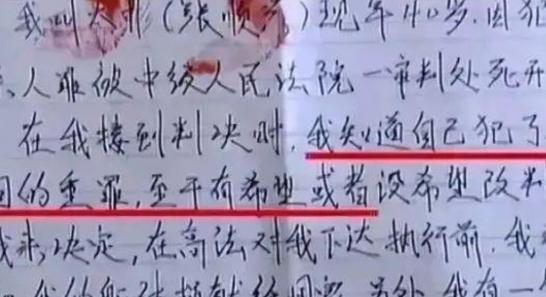

2005年,死刑犯张顺兴吃完“断头饭”,微笑着和母亲告别,然而就在临刑前最后一刻,他突然大喊一声:等会,我有话说! 那天早上,天还没亮,刑场边上的早风透着股儿凉,带着水泥地特有的潮味。 张顺兴穿着整洁的囚服,蹲在角落里,慢慢把最后一餐嚼完,是一碗白米饭、两片咸菜,一个馒头。 这叫“断头饭”,吃完他就该走了。 他朝母亲笑了笑,像是在说,妈,走好,我先走一步。 可就在那一刻,所有人以为剧情已经结束,这个“连环杀人犯”却突然高声吼道:等会,我有话说! 几个武警愣在了原地,整个刑场静得可怕,苍蝇飞过都嫌打扰气氛。 他的话并不多,只说了句:“把遗体捐给医学研究。” 所有人这才把目光重新落回这个早就“被定型”的男人身上,试图看清他到底是天生的恶人,还是活着被逼得疯了。 故事要倒回去,1998年,那是张顺兴第一次与命运翻了脸。 那年,他因故意伤害罪入狱,他进监狱那天,写了一封信给老婆,信纸抽湿了,内容干巴巴:“欠你这个家一辈子,如果你愿等,就等;不愿,我不怪。” 他老婆初中文化,一字一顿念完那封信,嘴角抽了两下,头也不回地走回家,第二天照样下地干活,外头人谁问,她都说:“我们男人出远门了。” 八年时间说长不长,说短也真够憋的。张顺兴在里头成了“老好人”,识字的教人认字,不识字的替人写信。他还调解过几次狱友斗殴,被管教夸过“是个有脑子的”。 到2003年,他刑满出狱,怀里揣着一张村里开的“证明信”,上头写着“表现良好,自愿接受劳动”。 可那张纸,在现实面前算不上啥“通行证”。 他应聘过油漆工、电焊工、保安,全被一句话卡回:“有案底?” 结果只能去工地,干最脏最重的活,日薪不到50块,住在帐篷边,一沾雨,墙角就积水。 他没抱怨,说“熬过来了,我能忍”。 问题在于,有时候不是不能干,有时候是根本“活不到那个熬过来”。 2004年冬天,他工友借他500块钱,说是老母得了急病。那是他一个月工资。他没多想,当天就把饭钱省下来给了。 过两个月他发现那人天天拿着小灵通和女朋友短信甜言蜜语。他问那人啥时候还钱,那人嘴角撇着笑说:“你傻啊,信那么闲话。” 张顺兴当场没发飙,转身去了趟对方“病重母亲”的家,结果发现老太太根本没事,正在晒豆角干。 这口气他咽不下,说实话,这事没大到丧命的程度,但羞辱就是羞辱,你伸手帮人,他当你傻子。 那天晚上,他回到帐篷,头靠着墙,一点点把自己铺平了。 2005年的那个春天,他动了杀心。 那天出了三滴血,全还给了三个人: 第一个,是骗钱的工友,一铁锤,砸得干脆。 第二个,是姐夫。张顺兴的姐姐被家暴十几年,警察来过两次,调解、罚酒、写保证,结果还是晚上被拽出门暴打。 那晚他全身带着麻木感走进那个院子,一刀抹过。 第三个,是张顺兴小时候的老邻居,多少次家门口看到他妈被骂是“克夫命”,被泼水、扔石头、骂得狗血临头。张顺兴说,小时候他每天都想这个人死,现在他终于动手了。 但抓捕时,他没有逃跑,反而坐在原地,手上的血都还没擦净。他说:“终于不用怕了,他们不会再欺负我妈。” 这案子交到法院,原本想做精神鉴定,后来没成。律师尝试给他争“情感刺激”的减轻理由,但依照法律,三人故意杀害,没有任何从轻可能。 法院最后裁定:报复社会、动机恶劣、手段残忍、社会危害性极大。判处死刑。 那年正好国内司法系统在推进“临刑陈述”机制,张顺兴案子一度被当作反思个案,卷宗厚达几百页,就连他那个签署过遗体捐献承诺书的举动,也成了研究焦点,一个被贴上“恶人”标签的人,为什么还想着死后“捐给医学大学”? 他的遗体最后送到了武汉一家医学院,张顺兴的标签未必只停留在“连环杀人犯”,他身上还有“底层崩溃代价”的烙印。 那几年,中国正在加快推进社会支持系统,包括对刑满释放人员的就业帮扶、心理重建,还有劳务市场的信用平台建设。 是真正意识到,不能总等人犯了错,才去回头找他们是哪个环节断了链。 2005年是一个节点,过去那种靠“吃亏成全社会”的逻辑开始被质疑,人们不再说“你傻你善良”,而是开始问:到底是哪儿出了问题,逼一个纯良人最后只能靠暴力为自己“争个道理”。 张顺兴也许不是真正的恶魔,但他活成了一个没有退路的恶人。 信息来源:大象微视《死刑犯临刑前面对记者,为何会有如此笑容,疯狂的背后藏着什么?》