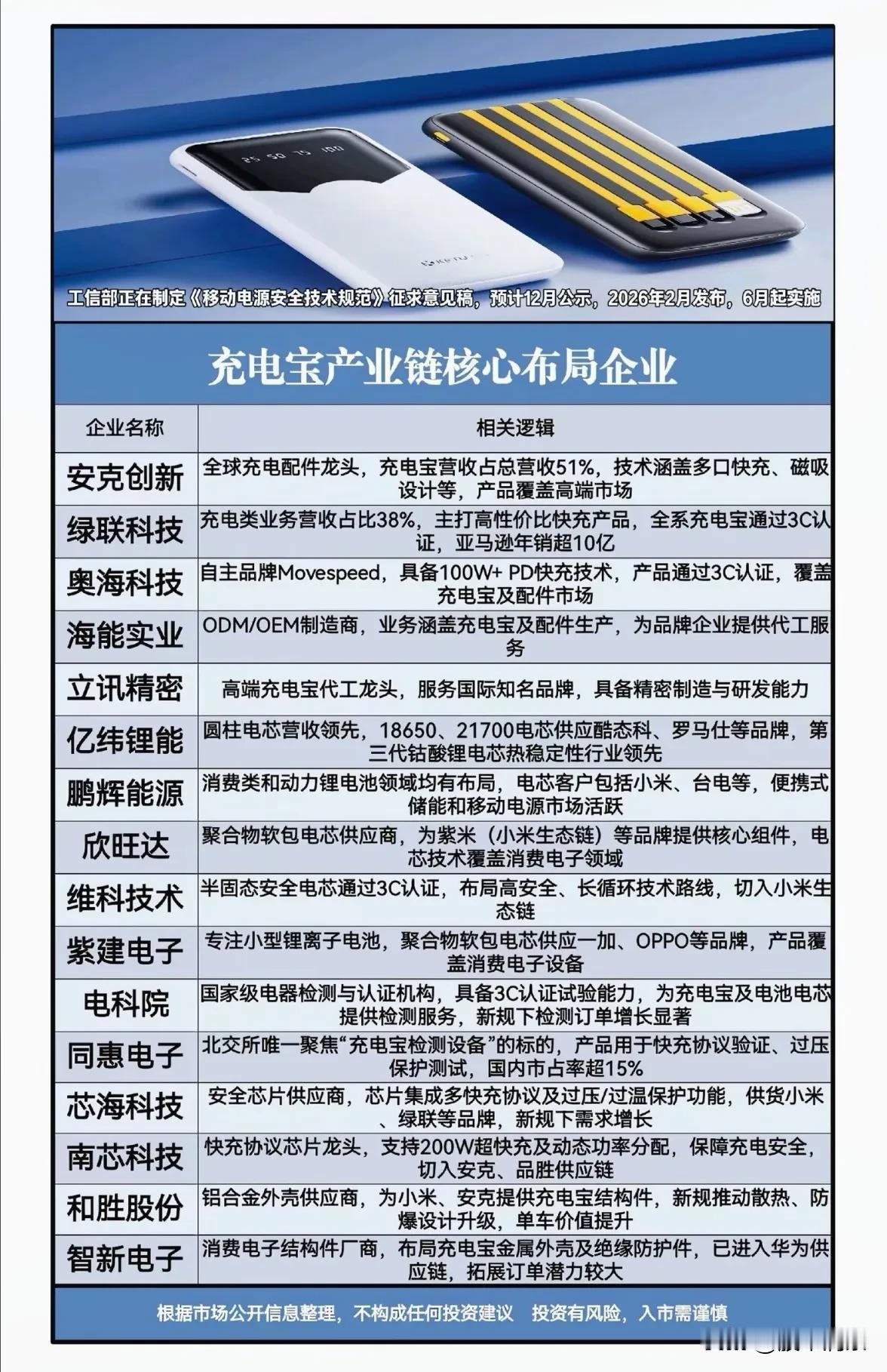

一、新国标核心内容:技术门槛全面升级工信部主导制定的《移动电源安全技术规范》(新国标)已进入落地倒计时,预计2025年12月公示,2026年2月正式发布,同年6月实施。新规在三大领域提出严苛要求:

整机层面:强制要求外壳标注“建议使用寿命”及代工厂全称,打破此前仅标注品牌方的惯例,强化责任追溯。

电芯与线路板:新增数十项安全技术指标,包括高温循环寿命、短路保护精度等,电芯需通过更严格的抗冲击和阻燃测试。

认证体系重置:新规实施后,原有3C认证全面失效,企业需重新申请认证,且检测标准从实验室送样改为“生产现场抽样”,大幅提高难度。

二、行业洗牌:近七成产能或遭淘汰新国标被业内称为“史上最严”,参会企业透露:

产能出清:因技术门槛过高,约70%现有产能(尤其中小厂商)无法达标,将被迫退出市场。

供应链重构:电芯、PCB主板等核心部件供应商需同步升级工艺,成本上涨或传导至终端产品,充电宝价格可能上涨20%-30%。

缓冲期紧迫:企业仅剩半年时间(2026年6月前)完成技术改造,逾期未达标者将失去生产资质。

三、监管升级:安全事件催化政策收紧此次新规并非孤立行动,而是监管层连环举措的延续:

2025年10月,市场监管总局已撤销600余张充电宝3C认证证书,并暂停近9000张证书,开展“认证回头看”行动。

2025年11月长沙地铁充电宝自燃等安全事故频发,多品牌因电芯风险召回产品,倒逼行业标准提升。

航空运输领域虽暂允许旧认证产品登机,但新规落地后需重新适配民航安全标准。

四、未来趋势:行业走向集约化与高端化

头部企业优势凸显:技术储备充足的品牌(如安克、小米等)有望抢占退出者份额,市场集中度提升。

消费者利好与挑战:产品安全性将显著提高,但价格上升可能抑制部分需求;标注“建议使用寿命”可避免超期使用隐患。

创新方向明确:固态电池、智能温控等新技术或成突破重点,符合新国标的快充、高能量密度产品将主导市场。