为什么一切都不可避免地走向混乱?

我们每天都在见证一些理所当然的事。比如,一杯热咖啡放在桌上,它会自己变冷,但我们从未见过一杯冷咖啡自己沸腾起来。一个花瓶从桌上掉下,会摔成一地碎片,但我们从未见过一地碎片自己跳起来,拼成一个完整的花瓶。我们的房间,如果不去管它,只会越来越乱,绝不会自动变得整洁。我们都会变老,皱纹会增加,但没有人会返老还童。

我们对这些事情习以为常,称之为“常识”。我们甚至觉得它们不值得解释,因为“事情本来就是这样的”。

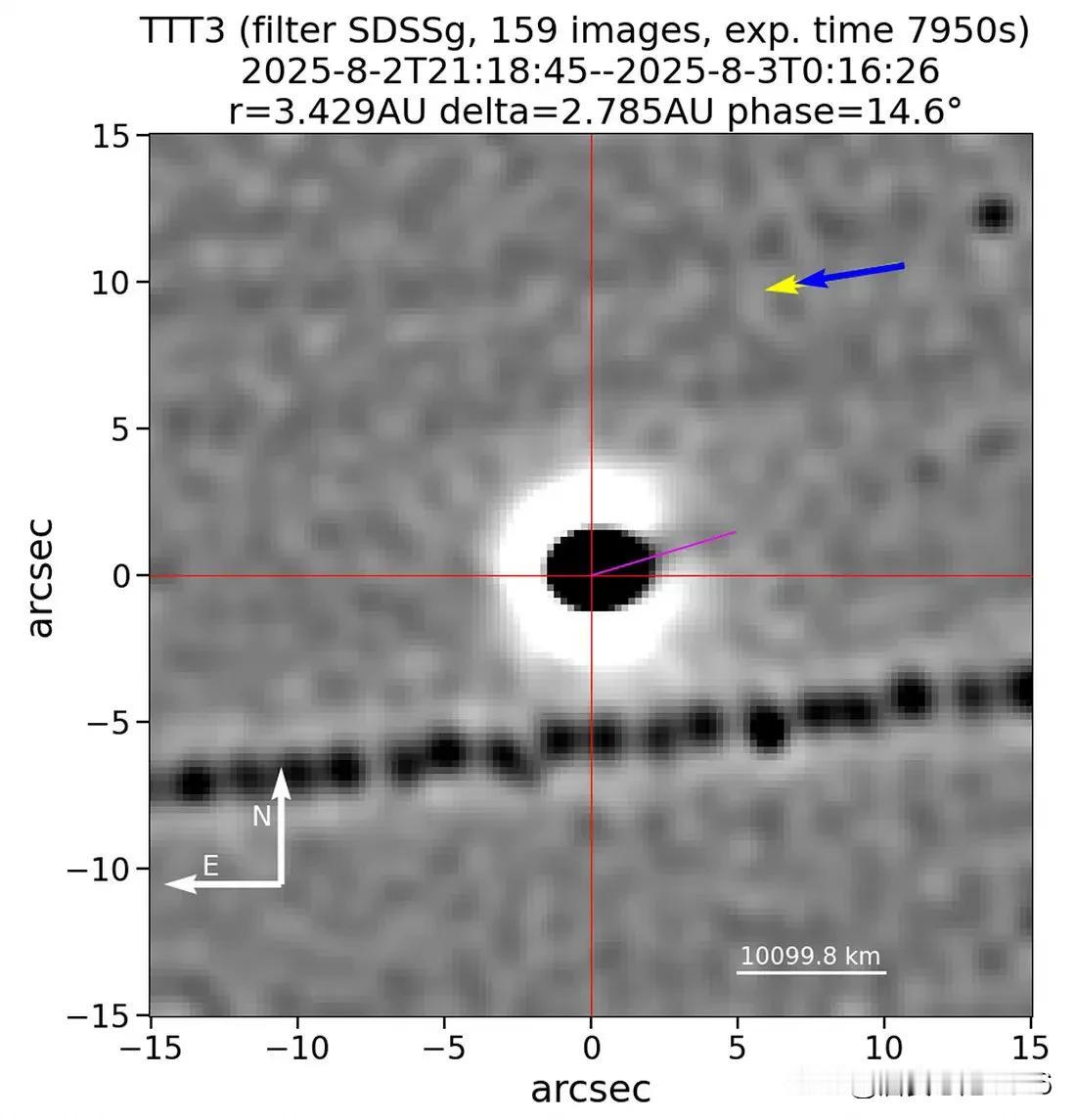

但对于物理学家来说,没有什么事是“理所当然”的。尤其是当他们发现,支配这个世界最底层的物理定律——比如引力,或者电磁力——本身似乎是“时间对称”的。这意味着,从这些定律的数学公式来看,一个过程正向发生和反向发生都是同样合理的。一段卫星绕着地球转的视频,你正着放和倒着放,它都完全符合引力定律。

那么,问题来了:为什么在微观世界(比如一个原子的运动)里,时间似乎可以倒流;而到了我们生活的宏观世界(比如一个鸡蛋),时间却展现出了强烈的、不可逆转的“方向”?

为什么“未来”和“过去”如此不同?为什么总有“因果”?为什么“变老”和“衰败”是宇宙间不可动摇的铁律?

答案藏在一个让许多人感到困惑、却又无比重要的物理定律背后。它被一些学者称为“自然法则中的至高无上的位置”。小说家C·P·斯诺曾说,不知道这个定律,就像从未读过莎士比亚的作品。

这个定律告诉我们一个根本“倾向”:它总是从有序走向无序。

秩序的罕见与混乱的压倒性优势

要理解为什么世界会变“乱”,我们首先要搞清楚“有序”和“无序”到底是什么。

想象一下你书桌上的十本书。如果我要求你把它们“摆放整齐”(一个有序的状态),你可能会怎么做?也许是按照高度从高到低排列,也许是按照书名排列。但无论如何,能被称为“整齐”的排列方式(即“宏观状态”)是极其有限的。

现在,如果让你把这十本书“随便放”(一个无序的状态),那情况就完全不同了。你可以把它们堆在一起,东倒西歪,一本压着一本,三本横着,七本竖着……能被称为“混乱”的排列方式(“宏观状态”)的数量,简直多到无法计算。

物理学家在19世纪末,特别是奥地利物理学家路德维希·玻尔兹曼,抓住了这个核心思想。他们意识到,“无序”并不是什么神秘的力量,它纯粹是一个概率问题。

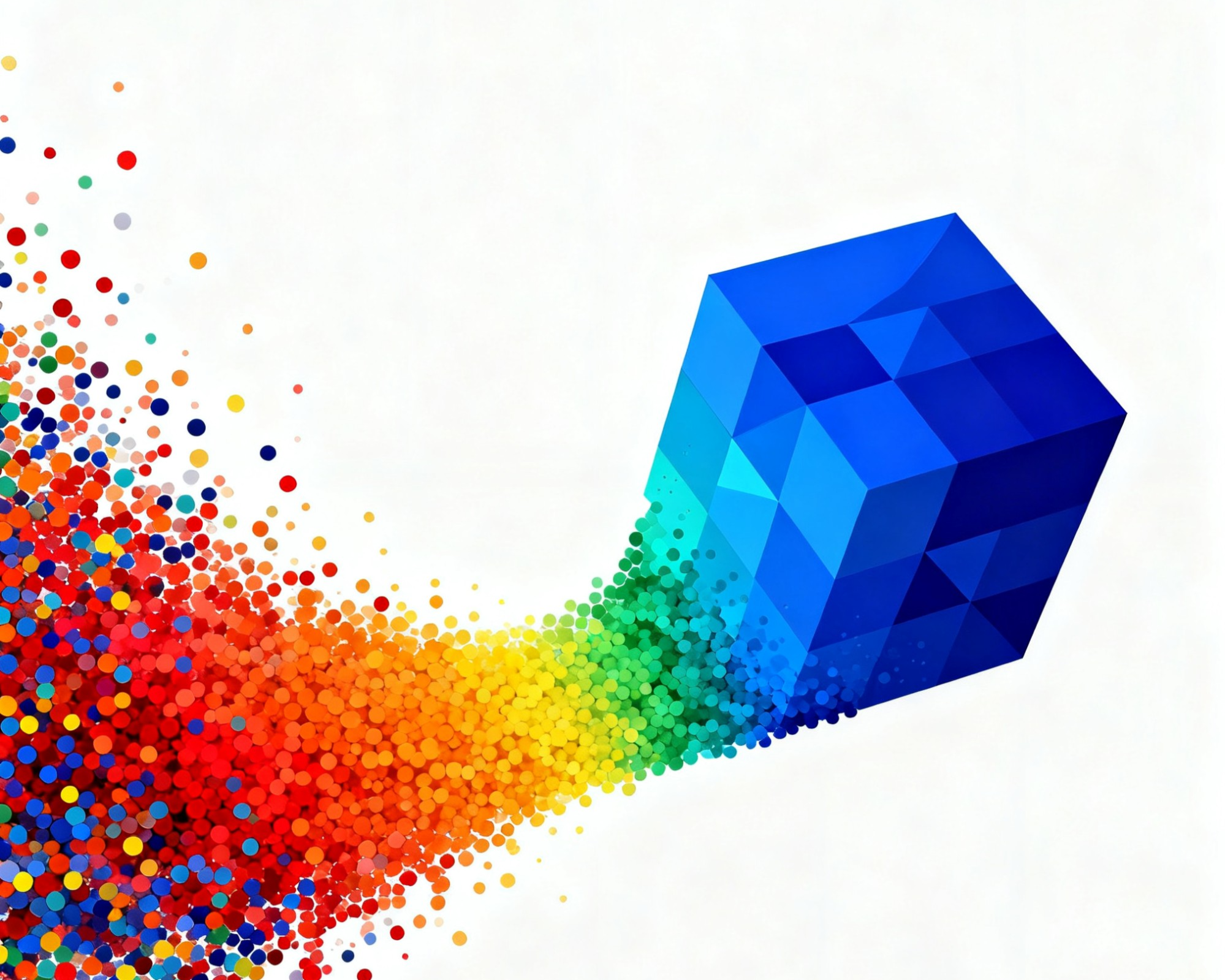

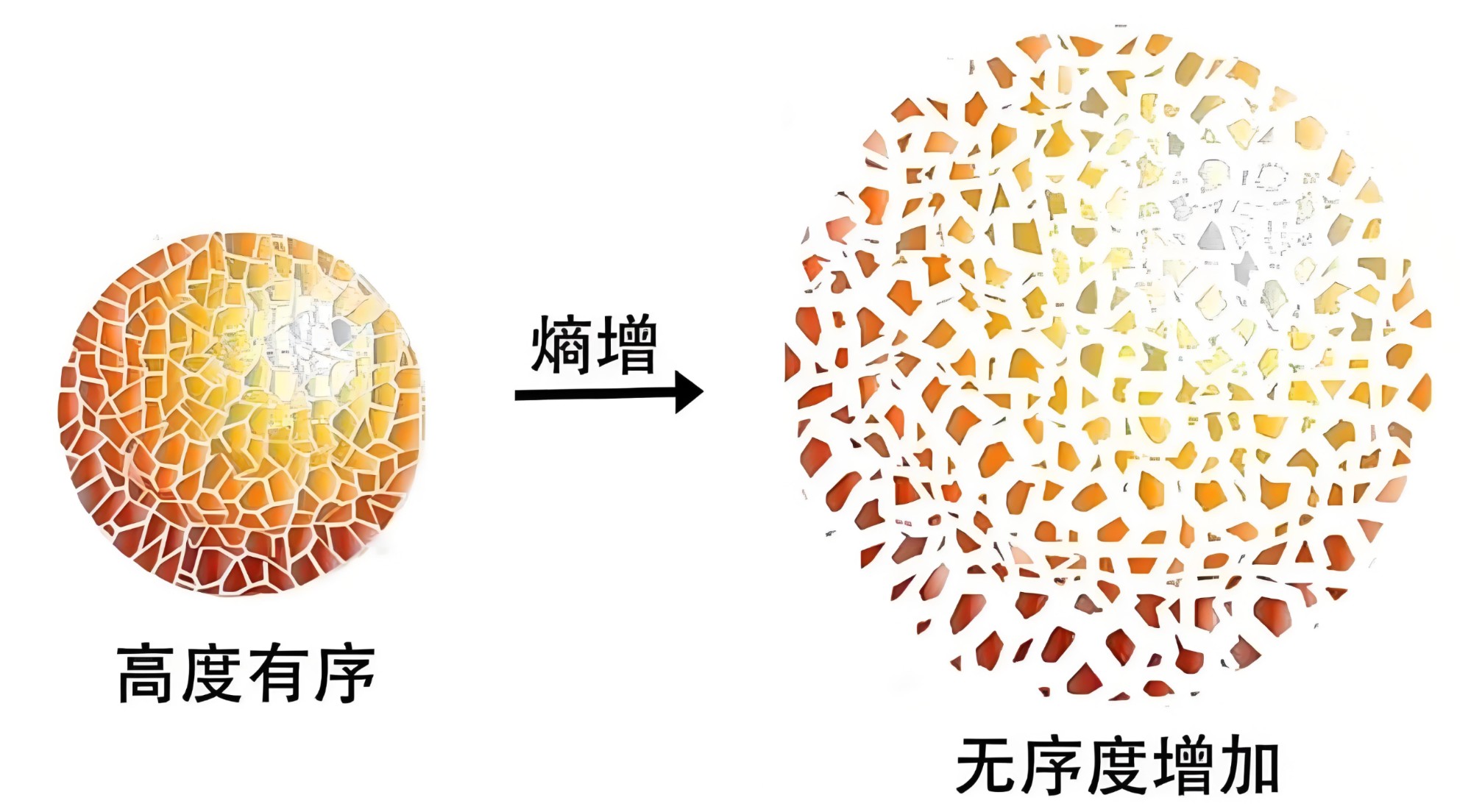

玻尔兹曼提出,我们所说的“无序”,在物理学上有一个专门的术语,叫作“熵”。熵,简单来说,就是用来衡量一个系统(比如一堆书、一杯气体、一个花瓶)的某个宏观状态,所对应的微观实现方式到底有多少种。

一个“低熵”状态,意味着能实现它的微观方式很少。比如“一个完整的花瓶”,它只有一种微观组合方式,那就是所有原子都待在它们应该待的地方,构成一个花瓶。

一个“高熵”状态,意味着能实现它的微观方式多得惊人。比如“一个破碎的花瓶”,它可以碎成100块,也可以碎成101块;这些碎片可以散落在地板上的这个位置,也可以散落在那个位置。实现“破碎”这个宏观状态的微观方式,比实现“完整”的方式要多出天文数字的倍数。

现在,假设宇宙中的所有微观状态(原子的每一种排列组合)发生的概率都是均等的。那么,当一个系统发生变化时,它会倾向于变成哪种状态?

答案不言而喻:它几乎必然会从那个只有极少数几种方式能实现的“有序”状态,演变成一个拥有海量实现方式的“无序”状态。

这不是因为有什么神秘的力量在“摧毁”秩序,而是因为“混乱”的状态实在是太多了,“有序”的状态实在是太少了。系统只是“掉进”了那个可能性最大的状态而已。

就像你往空中扔一万个硬币,你几乎不可能看到它们全部正面朝上(一种极低熵的有序状态),你最可能看到的是大约五千个正面和五千个反面(一种高熵的无序状态),因为实现“五千对五千”这个结果的组合方式,远远多于实现“一万个正面”的方式。

这就是热力学第二定律的核心:在一个孤立的系统中,熵永远不会减少。它只会增加,或者保持不变。

这个定律解释了为什么热咖啡会变冷。一杯“热咖啡”,意味着咖啡里那些高速运动的分子(热能)集中在咖啡里,而周围的空气分子运动较慢(冷)。这是一个相对有序的“不均衡”状态。随着时间推移,咖啡分子的能量会传递给空气分子,直到它们的平均能量(即温度)变得一致。这个“咖啡和空气温度一样”的状态,是一个更无序、更混乱、能量分布更均匀的状态,也是一个熵更高的状态。因为实现“均匀”的方式,远比实现“一边热一边冷”的方式要多。

它也解释了为什么花瓶会碎。花瓶摔碎,是从一种微观状态(完整)变成了无数多种可能的微观状态(破碎)之一。而那些碎片想要自发地组合回那个唯一的“完整”状态,其概率低到令人发指。

物理学家亚瑟·爱丁顿曾说,如果你的理论被发现违背了热力学第二定律,“那你就没有希望了,没有什么好说的,只有耻辱地倒下去。”这一定律之所以如此重要,因为它不是像引力定律那样规定“必须如何”,而是像统计学一样规定“极大概率会如何”。

当“极大概率”乘以宇宙中天文数字般的粒子数量时,“极大概率”就变成了我们眼中的“必然”。

时间的“单向票”

热力学第二定律最深刻的含义,在于它为我们定义了“时间的方向”。

牛顿的引力定律、麦克斯韦的电磁定律,它们在时间上是可逆的。在这些公式里,你把时间t换成-t,定律依然成立。但为什么我们的世界不是可逆的?

答案就是熵。

熵增,就是时间的箭头。

我们之所以能区分“昨天”和“明天”,就是因为我们能感知到“熵”在增加。我们看到的录像带倒放之所以显得荒谬(碎裂的花瓶复原、打碎的鸡蛋变回原样),就是因为它们违反了熵增定律——它们展示了一个系统从高熵(混乱)自发地回到了低熵(有序)状态。

我们的“记忆”本身,也是熵增的产物。我们只能“记住”过去,而不能“断定”未来。为什么?因为“过去”是那个熵相对较低、比较有序的起点(比起现在,过去的某个点经过的历史时间更短),而“未来”是那个熵更高、更混乱、可能性更多的方向。信息和记忆的存储(比如在大脑中形成新的神经连接),本身就是一个需要消耗能量、并在这个过程中向宇宙排放更多熵的过程。我们是顺着熵增的河流在漂流,我们回头看(记忆)的是上游那个更有序的源头。

这带来了一个有趣的思考:热力学第二定律并不是一条“绝对”的铁律,它是一条“统计”上的定律。

它并不是说,一个破碎的花瓶“永远不可能”自发地拼合起来。它只是说,这件事发生的概率“极其”低。低到什么程度呢?低到你可能需要等待比宇宙现在的年龄(约138亿年)还要长得多的时间,长到无法想象的、毫无意义的漫长时间,才有可能“碰巧”看到一次所有碎片的所有原子,在同一瞬间,以正确的速度、正确的角度、正确的方式撞击在一起,完美地拼合成一个花瓶。

在人类的尺度上,在宇宙的生命尺度上,“极其不可能”就等同于“不可能”。

因此,我们所经历的“时间”,这条从过去流向未来的单向河流,本质上就是宇宙从一个低熵状态(有序)不可逆转地走向一个高熵状态(无序)的过程。城堡坍塌、鸡蛋打碎、我们变老,都是这个宏观进程中不可避免的小小插曲。它们之所以发生,只是因为宇宙在遵循概率,从一种罕见的状态走向一种极其普遍的状态。

生命,在混乱洪流中筑起的“有序孤岛”

读到这里,一个巨大的疑问必然会浮现:

如果整个宇宙的趋势是走向无序和混乱,那“生命”是怎么回事?

看看我们自己。一个受精卵,一个相对简单的细胞,如何能发育成一个拥有万亿细胞、结构无比复杂、高度有序的人类?一棵树,如何能从一粒种子长成参天大树?整个地球的生物圈,充满了各种令人惊叹的、高度有序的系统。

这难道不是公然违背了热力学第二定律吗?生命,不就是从无序中创造出了秩序吗?

答案是:没有违背。因为热力学第二定律有一个关键的前提——它只适用于“孤立系统”(即不与外界交换能量或物质的系统)。

地球不是一个孤立系统。我们生活在一个开放的系统中。

我们能“逆转”局部的熵增,我们能创造出生命这样的有序结构,是因为我们为此付出了“代价”。这个代价就是,我们在创造局部秩序(熵减)的同时,在更大的范围内(整个宇宙)制造了更多的混乱(熵增)。

要理解这一点,我们需要回到19世纪的蒸汽机。

蒸汽机的原理,是利用“温差”来做功。高温蒸汽(高能量)推动活塞,这个过程中蒸汽会冷却,变成低温的水(低能量),同时把热量释放到周围更冷的环境中。

关键在于,能量是有“质量”或“品质”的。高温蒸汽中的热能是“高品质”的能量,它可以用来做功(比如推动火车)。而那些释放到环境中的、温度与环境差不多的“低品质”热能,就很难再被利用了。

生命体就像一台极其精密的“蒸汽机”。

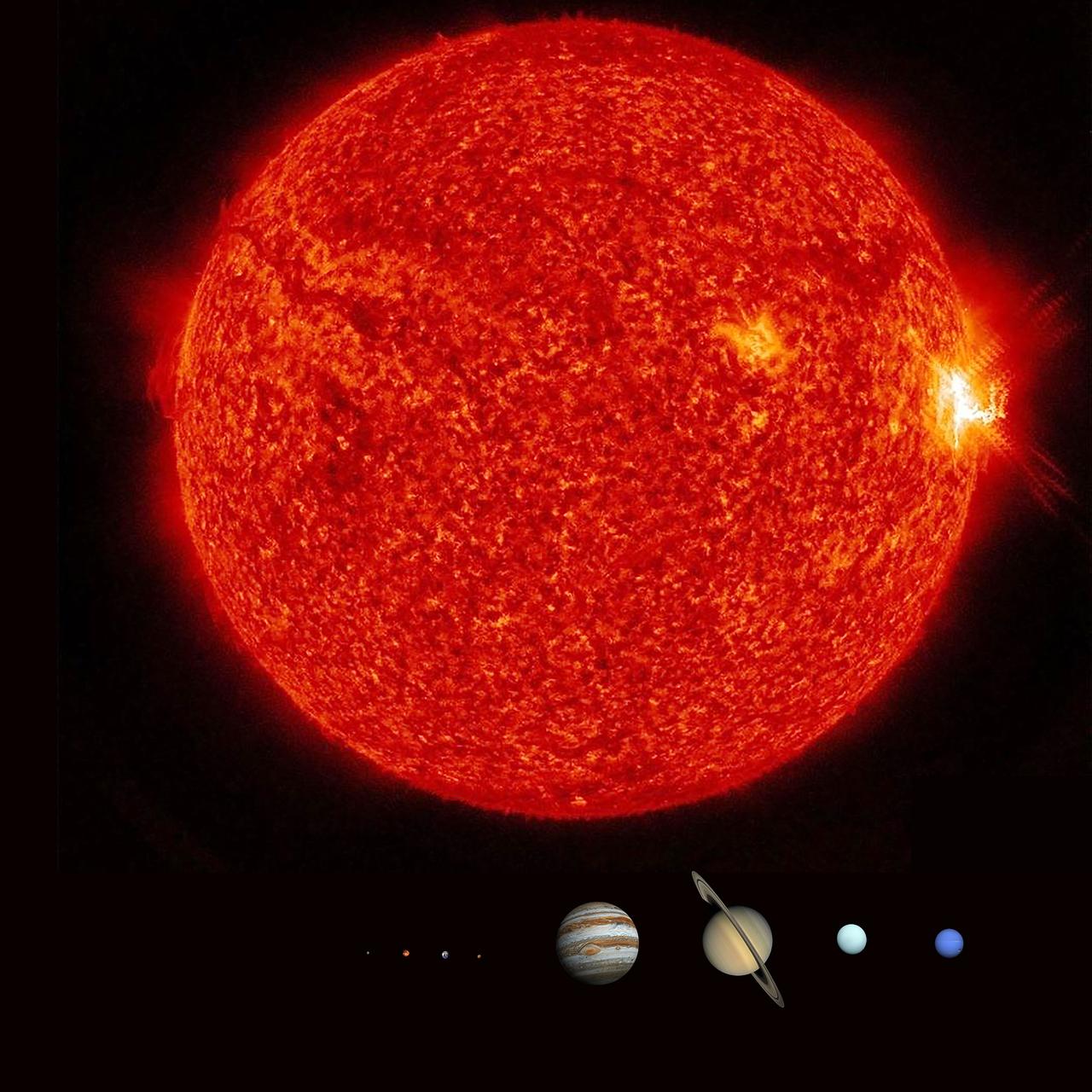

我们(以及地球上所有的生物)赖以生存的能量源泉,是太阳。太阳是一个巨大的高温热源(表面约6000摄氏度),而宇宙空间则是一个极冷的“散热片”(接近绝对零度)。

地球就处在这个巨大的温差之间。

太阳以“高品质”的能量(高温的光子)照射到地球。植物通过光合作用,捕获了这些高品质的能量,把简单的、低熵的水和二氧化碳,合成了复杂的、高熵的葡萄糖(有序的化学结构)。然后我们吃掉植物(或其他动物),把这些化学能用来维持我们的生命活动——思考、奔跑、生长,以及构建我们身体这个高度有序的系统。

在这个过程中,我们做了什么?我们把来自太阳的“高品质”能量,用掉了,最后以“低品质”的废热(比如我们身体散发的体温,大约300开尔文)的形式,辐射回寒冷的宇宙空间。

根据计算,地球从太阳吸收的能量“总量”,和它向宇宙辐射出去的能量“总量”,几乎是相等的。如果不是这样,地球就会变得越来越热或越来越冷。

那么,区别在哪里?

区别在于“熵”。

来自太阳的光子温度高,熵低。地球辐射出去的光子温度低,熵高。根据一个简化的物理关系(熵增Q/T),同样多的热量 Q,从高温 T(太阳)那里获取,带来的熵减很小;而排放到低温 T(宇宙)中,带来的熵增很大。

更直观地看:地球每从太阳接收1个高能量的光子,为了保持能量平衡,它大约要向宇宙释放20个低能量(红外线)的光子。

把同样一份能量,从“集中在1个光子里”变成“分散在20个光子里”,哪个更无序?显然是后者。

这就是生命(以及整个地球生物圈)的“秘密”:我们是宇宙中的“有序化机器”,我们以太阳的高品质能量为食,在地球这个小小的角落里拼命地创造秩序和复杂性。但我们这么做的“代价”是,我们把这些能量降解为低品质的废热,更“无序”地排放到宇宙中。

我们局部的“熵减”(变得更有序),是建立在整个宇宙“熵增”得更快、更多的基础上的。生命不但没有违背热力学第二定律,反而是这个定律最忠实的“执行者”和“加速器”。一个有生命的地球,比一个死寂的、光秃秃的岩石行星,能更有效率地把太阳的高品质能量转化为宇宙中的“无序”和“混乱”。

从这个角度看,我们所有的努力,从思考一个难题到建造一座城市,其本质都是在利用能量流(比如食物或燃料),在一个局部对抗熵增的自然趋势,强行维持一个低熵的、有序的状态。

而一旦这个能量供应停止——人停止呼吸、城市断电、文明崩溃——热力学第二定律就会立刻接管一切,把这些好不容易建立起来的有序结构,迅速地、不可逆转地带回那个它们“本应”属于的、高熵的、混乱的、均匀的平衡状态。

宇宙的终局——“热寂”

如果宇宙是一个巨大的孤立系统(目前看来是这样),如果它的总熵永远在不可逆转地增加。那么,这个过程的终点会是什么?

这个思考,导向了一个令人有些沮丧的图景,被称为“宇宙热寂”。

我们知道,无论是蒸汽机还是生命,能“做功”的前提是存在“差异”——高温和低温的差异,高能量和低能量的差异。正是这些“不均衡”驱动着能量的流动,而能量的流动又驱动着世界上的一切活动,从恒星发光到我们的大脑思考。

但熵增的本质,就是“消除差异”,让一切都趋向于“均匀”。

热咖啡变冷,就是它在消除自己和环境的温差。

随着宇宙的不断膨胀和演化,几十万亿年,甚至更久之后,所有的恒星都会耗尽它们的燃料。它们会熄灭,变成白矮星、中子星,或者黑洞。再过更漫长的时间,根据一些理论,连黑洞也会通过霍金辐射慢慢“蒸发”掉。

最终,宇宙将达到一个“最大熵”状态。

在这个状态下,所有的能量都均匀地分布在广阔的宇宙空间中。没有热的恒星,也没有冷的空间。处处都是相同的、接近绝对零度的温度。没有温差,就没有能量流动。没有能量流动,就无法做任何“功”。

一切活动都将陷入永恒的停滞。

不会有光,不会有热,不会有运动,不会有变化。当然,也不会有生命。

这就是宇宙这台巨大机器最终停止工作的状态。时间的概念本身可能都会失去意义,因为“变化”已经停止了。这就是诗人T.S.艾略特所说的,世界的终结将“不是嘭的一响,而是嘘的一声”。

这是一个基于物理定律推导出的、逻辑上似乎难以避免的终局。宇宙从一个高度有序的起点出发,像一个上满了发条的闹钟,而我们正生活在它“滴答”作响、发条正在慢慢松开的过程中。我们所见证的一切绚丽和繁华,都只是在能量从“有序”滑向“无序”的宏大瀑布中,溅起的短暂浪花。

最大的谜团——为什么一开始会这样?

从咖啡变冷到宇宙热寂,都建立在一个前提上:熵总是在增加。

但这立刻引出了一个更根本、也许是物理学中最深刻的问题:

如果宇宙总是倾向于变得更混乱,那它为什么不是“一直”都很混乱呢?

换句话说:为什么宇宙在“过去”会处于一个如此有序的、低熵的状态?

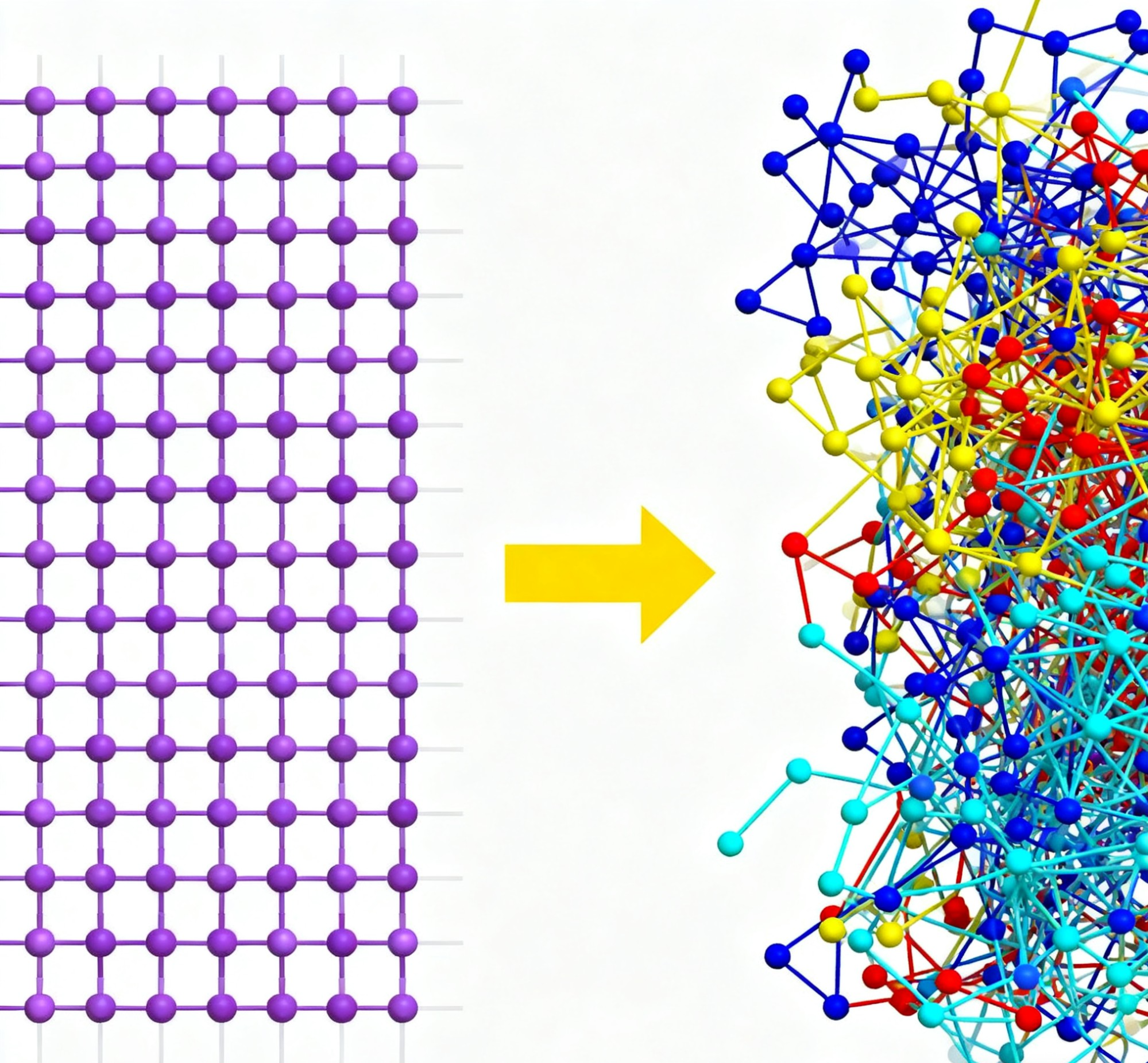

我们现在的宇宙充满了结构——星系、恒星、行星。这看起来很复杂,但从引力的角度看,一个均匀分布的、光滑的气体云,反而是“低熵”的;而一个在引力作用下坍缩成团、形成恒星和星系的系统,是“高熵”的。

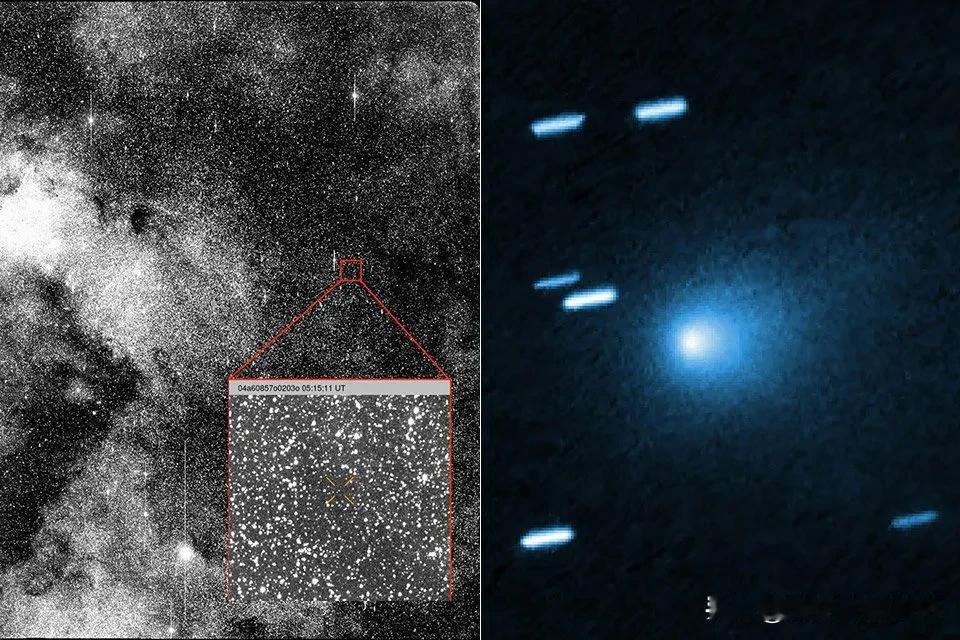

我们的宇宙起源于一次“大爆炸”。所有的证据都指向,宇宙的“开端”是一个温度极高、密度极大、但又“极其均匀”和“光滑”的状态。

这,就是一个令人难以置信的“低熵”初始状态。

宇宙就像是在138亿年前,被一个神秘的存在,以一种极其“特殊”的方式给“设置”好的。它被“上好了发条”。正因为有了这个有序的开端,才有了熵增的“空间”;正因为有了熵增的空间,才有了时间的箭头;才有了能量的流动;才有了恒星、行星和我们。

我们桌上的咖啡之所以会变冷,从根本上说,竟然是因为宇宙在138亿年前开始于一个极端有序的状态!

为什么?

为什么宇宙会从这样一个“特殊”的、概率极低的状态开始?

但直到今天,这仍然是一个悬而未决的谜题。我们知道宇宙在“解开”自己,在走向混乱。但我们不知道它为什么一开始是“拧紧”的。

习惯“不懂”,但仍要前行

我们所处的这个时代,宇宙“发条”尚紧,能量的瀑布依旧汹涌。我们是这个瀑布中,靠着能量流动而暂时存在的、能够思考的、高度有序的结构。

这个定律告诉我们,“秩序”和“复杂”是多么的罕见和珍贵。它也告诉我们,“维持秩序”是需要付出代价的。

它解释了为什么我们必须努力工作来维持我们的事业,为什么我们需要不断投入能量来维护我们的健康和人际关系,为什么一个房间需要我们去打扫,为什么一个文明需要我们去建设和维护。

因为“放任不管”的自然结果,永远是滑向混乱。

创造和维持秩序,本质上就是在用局部的、暂时的“熵减”,去对抗整个宇宙熵增的洪流。这需要持续的能量输入和智慧的运用。

德国物理学家阿诺德·索末菲曾用一种幽默的口吻来描述这个主题:“热力学是个有趣的东西。你第一次看过之后,会觉得完全不懂。第二次看过之后,会觉得基本懂了,只有一两处不懂。第三次看过之后,你知道你确实不懂,但那时你已经习惯了,懂不懂对你已经无所谓了。”

这或许是面对这个终极定律的最好心态。我们可能永远无法完全“搞懂”宇宙的起点和终点,但我们已经“习惯”了这个规则:我们生活在一个正在“松开”发条的宇宙中。

而我们能做的,就是在发条完全松开之前,在这短暂而宝贵的“滴答”声中,利用流过我们指尖的能量,去创造一点点属于我们自己的、微小而精彩的秩序。