君主立宪,是世界主要政治体制之一,从封建帝国到民主社会,主要有两种方式,最彻底的当然是革命,但是革命往往代表着残酷的战乱,比如法国大革命和苏联革命,都爆发了严重的内战。相较于革命的残酷,改革相对温和一些,一般不会有大面积的流血牺牲,最典型的就是英国、比利时、荷兰、瑞典、丹麦等国家,政局过渡相对平稳,传统和未来兼顾。

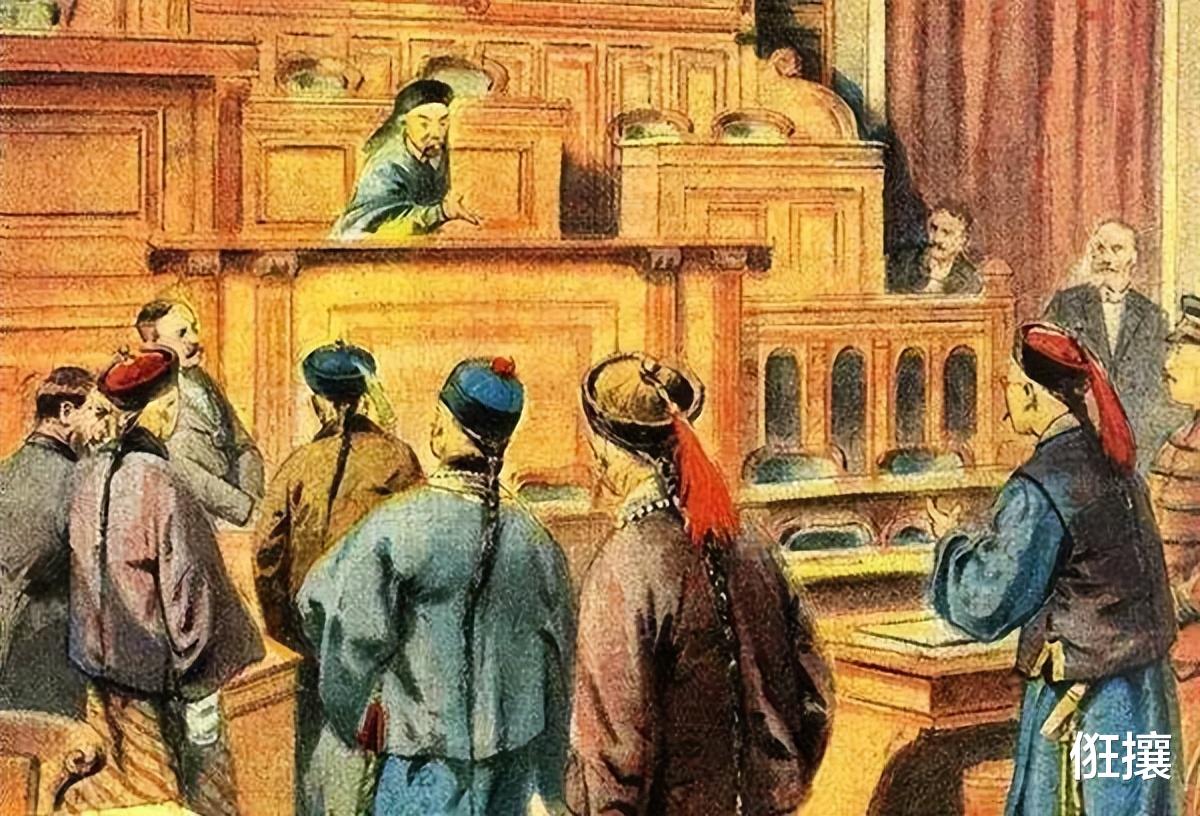

立宪运动

19世纪末到20世纪初,风雨飘摇的大清王朝也面临着未来道路的抉择,到底是革命还是改革,引发了很大的争论,无数先辈都为了拯救当时羸弱的中国,做出了重大努力和牺牲,进行了各种尝试,历经数十年,才走到了正确的道路。

1906年9月1日,紫禁城颁布《宣示预备立宪谕》,这道被后世称为"清末新政"起点的诏书,拉开了中国历史上首次君主立宪改革的序幕。然而这场声势浩大的改革,最终却以1911年辛亥革命的爆发而宣告失败。当我们回望这段历史,不禁要问:为何这场看似顺应时代潮流的政治改革,最终未能挽救摇摇欲坠的大清王朝?

戊戌变法

一、改革时机的致命延误

戊戌变法的血腥镇压埋下了难以弥合的政治裂痕。1898年那场持续103天的改革,本可以成为清王朝自我救赎的契机,但保守势力的反扑不仅扼杀了维新派,更让统治集团错失了改革的黄金窗口期。当1905年日俄战争中立宪小国日本战胜专制大国俄国的结果震惊朝野时,清廷才被迫重启立宪议题,此时距离甲午战败已过去整整十年。这种被动式的改革启动,注定了其仓促性与妥协性。正如当时《东方杂志》所载:"及至民气已嚣,外患日亟,然后降心相从,其势已岌岌不可终日。"

清朝的君主立宪并非主动的制度革新,而是在内外危机逼迫下的被动选择。19 世纪末维新变法时,资产阶级改良派已提出君主立宪的初步构想,但被慈禧太后等顽固派镇压,错失了早期改革的窗口期。经济上,封建自然经济瓦解,民族资本主义发展缓慢,财政因战争赔款、官员腐败而濒临崩溃;政治上,中央集权削弱,地方督抚权力膨胀,满族贵族与汉族官僚的矛盾加剧;外部上,列强瓜分中国的野心未减,半殖民地半封建的社会性质进一步深化。

等到 1901 年 “清末新政” 启动、1906 年正式宣布 “预备立宪” 时,革命思想已广泛传播,资产阶级革命派的力量逐渐壮大,社会对清朝统治的信任度已大幅下降,改革从一开始就面临 “失民心” 的困境。

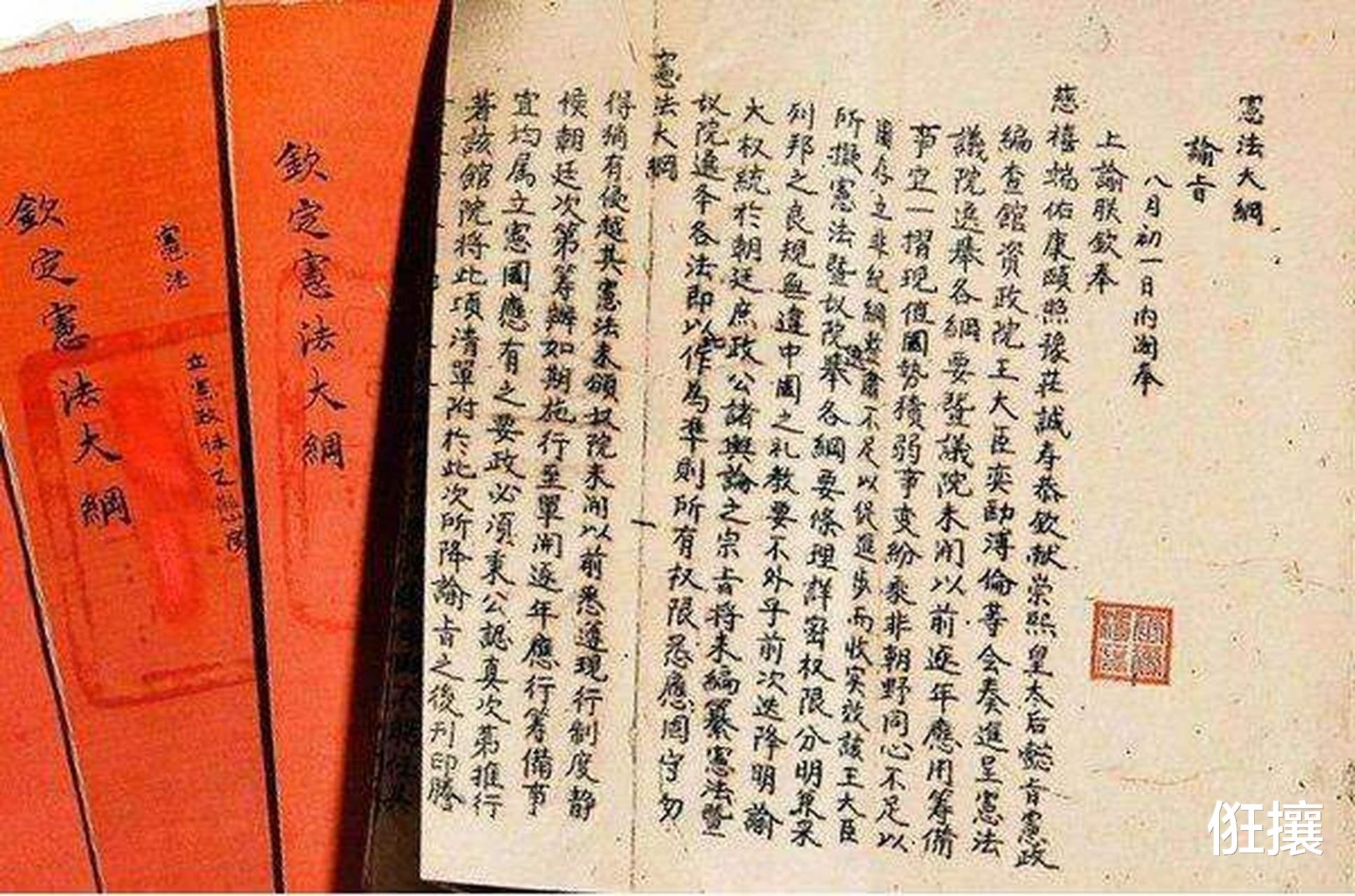

钦定宪法大纲

二、权力博弈中的制度变形

1908年颁布的《钦定宪法大纲》暴露了清廷"假立宪真专制"的本质。这份中国历史上首部宪法性文件,将"君上大权"条款置于"臣民权利义务"之前,规定皇帝有权解散议会、任命百官、统帅军队。资政院的设立更成为政治闹剧,这个号称"议会雏形"的机构,200名议员中半数由皇帝钦定,剩余半数通过严苛的财产和功名限制选举产生。据1910年统计,全国合格选民仅占人口0.4%,这种精心设计的权力架构,使得立宪沦为维护皇权的精致外衣。

君主立宪的核心是限制君主权力、保障公民权利、建立责任内阁与议会制度,实现权力的制衡。但清朝的 “预备立宪” 从本质上是为了维护满族贵族的专制统治,改革措施充满虚伪性,违背立宪核心精神。

1909 年各省成立咨议局、1910 年成立资政院,看似是立宪的重要步骤,但这些机构并无真正的立法权和监督权,其决议需经皇帝和军机处批准,本质上仍是封建专制的附属品,无法满足社会对民主权利的诉求。改革过程中,满族贵族始终不愿放弃既得利益,试图通过立宪进一步巩固自身特权,压制汉族官僚和民族资产阶级的政治诉求,加剧了民族矛盾和阶级矛盾。

清末新军

三、财政危机与改革成本的转嫁

新政所需的巨额经费成为压垮民生的最后一根稻草。为筹措练兵、兴学、办厂所需资金,清廷在1902-1911年间新增税捐多达67种,包括著名的"铁路捐"和"烟酒税"。1910年长沙抢米风潮的爆发,正是民众对"新政愈繁,诛求愈急"的绝望反抗。更具讽刺意味的是,这些竭泽而渔征收的款项,相当部分被用于满洲贵族的奢侈消费。据海关报告显示,1901-1911年间,清廷军费开支增长3倍,但皇室经费却膨胀了5倍。

新政中虽有废科举、办新式学堂、编练新军等举措,但执行中弊端丛生。例如,编练新军耗费巨额军费,加重了百姓负担;新式学堂的推广未能解决就业问题,反而培养了一批接受新思想、反对封建统治的青年;地方自治的推行因官员腐败而沦为敛财工具,进一步激化了民怨。改革需要大量资金,但清朝财政早已空虚,只能通过增加赋税、滥发纸币等方式掠夺百姓,导致物价飞涨、民不聊生,各地农民起义和抗捐抗税运动此起彼伏,动摇了清朝统治的社会基础。

谘议局

四、民族矛盾的激化与改革失信

1906 年宣布 “预备立宪” 时,未明确具体期限;1908 年颁布《钦定宪法大纲》,规定预备期为 9 年;1910 年在立宪派的请愿压力下,又仓促将预备期缩短为 5 年。这种反复暴露了统治阶层对改革的盲目性,也让社会对改革的稳定性失去信心。

不仅仅是过程一波三折,缺乏决断和大方向。1906年的"预备立宪"上谕中"大权统于朝廷"的表述,暴露了满洲统治集团的真实意图。当1908年颁布的《逐年筹备事宜清单》将立宪期限拖延至9年后,立宪派最后的耐心也被消耗殆尽。1911年"皇族内阁"的出台彻底撕下伪装,13名阁员中满族9人(其中皇族7人),汉族仅4人。

这种赤裸裸的民族歧视,使得本可成为王朝支持者的汉族士绅纷纷转向革命阵营。张謇在日记中痛心疾首:"政府以假立宪诳人民,人民即以假革命应之。这一举措彻底暴露了清朝借立宪之名、行集权之实的本质,让原本对君主立宪抱有期待的立宪派彻底失望,转而倒向革命派。

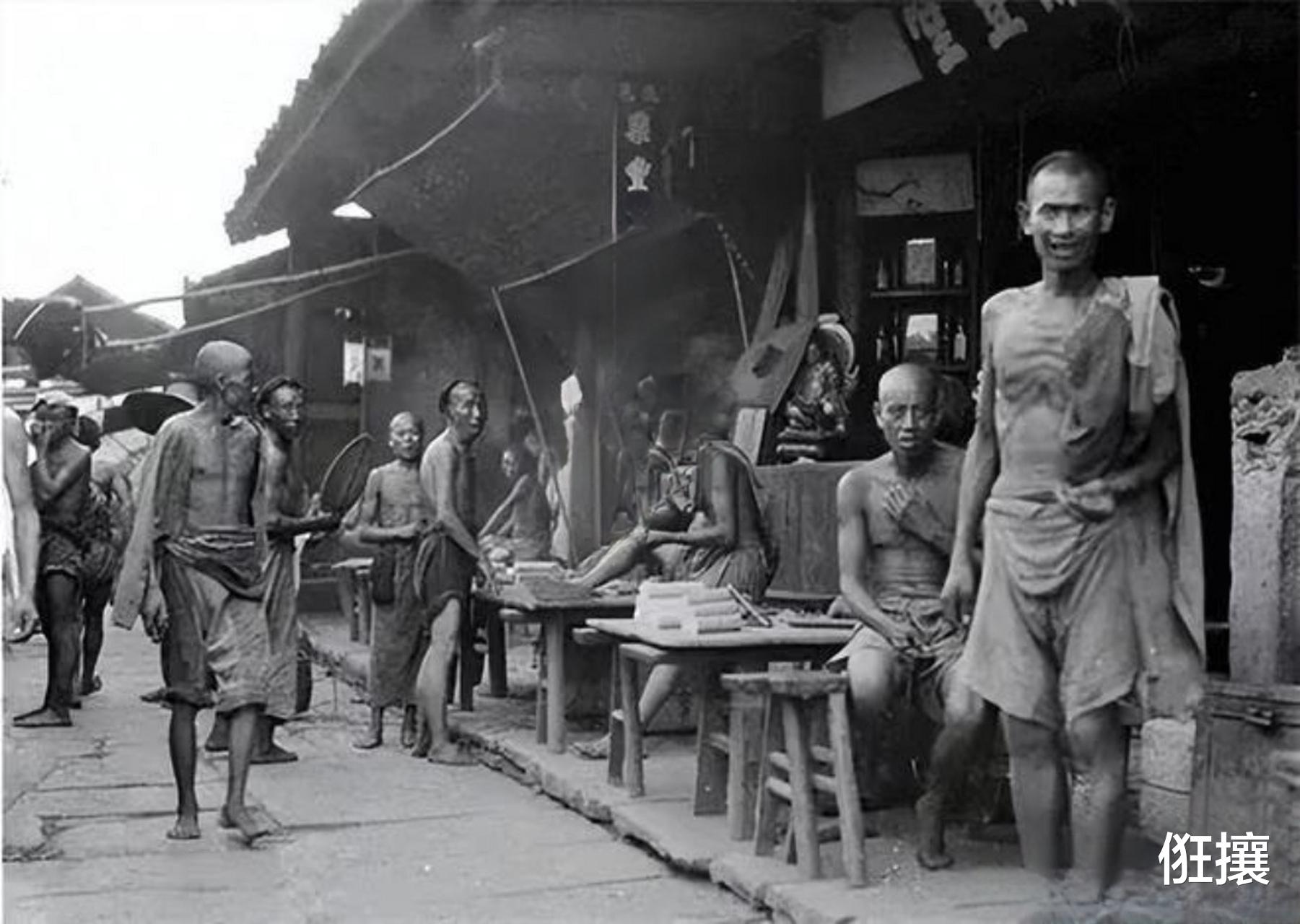

清末社会

五、改革派系的内耗与失控

新政推行过程中暴露出惊人的行政低效。以官制改革为例,1906年的中央机构调整引发持续数月的"部院之争",最终形成"十一部七院"的臃肿架构。地方督抚则借"预备立宪"之名扩张势力,袁世凯编练的北洋新军成为私人武装。这种中央权威的瓦解与地方势力的坐大,形成改革进程中的致命悖论:越是推行新政,王朝的统治基础反而越加脆弱。

中国的民族资产阶级先天不足、后天畸形,力量薄弱,无法形成推动立宪改革的核心力量,使得效仿欧洲君主立宪成为了笑谈;而农民阶级作为社会的主体,既未从改革中获益,也无法成为立宪的支持者,反而因改革带来的负担成为革命的重要力量。

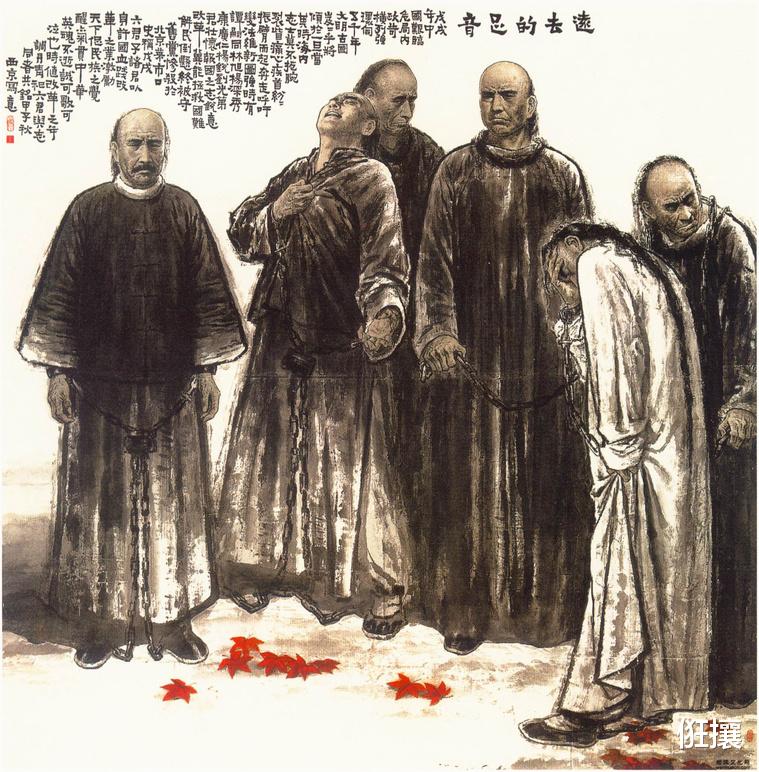

清末顽固派

六、顽固派的坚持和革命派的崛起

封建专制思想统治中国两千余年,民主宪政思想的传播范围有限,广大民众对 “立宪” 的认知模糊,难以形成支持改革的思想共识;而统治阶层内部的顽固派仍坚守 “祖宗之法不可变”,对改革百般阻挠,导致改革措施难以落地。

等到了20 世纪初,资产阶级革命派的力量迅速崛起,孙中山、黄兴等人领导的同盟会提出 “驱除鞑虏,恢复中华,创立民国,平均地权” 的纲领,明确以推翻清朝统治、建立资产阶级共和国为目标。与君主立宪相比,革命派的主张更能满足民族独立和民主权利的诉求,得到了广大民众、民族资产阶级和部分开明官僚的支持。

然而,清廷在最后十年推出的改革措施,从废除科举到编练新军,从兴办实业到派遣留学,单看每项政策都具有进步意义。但当这些改革被嵌入旧有的权力结构和统治逻辑中时,就异化为加速王朝崩溃的催化剂。1911年10月10日武昌起义的枪声响起时,各省立宪派纷纷倒戈,这个细节深刻揭示了"草率新政"的本质失败,它既未能真正限制皇权,也未能有效吸纳新兴社会力量,最终成为一场没有赢家的政治表演。

回望这段历史,我们看到的不仅是一个古老王朝的谢幕,更是一场现代化转型的深刻教训:当改革沦为统治术的精致包装,当制度创新让位于权力算计,任何看似完美的蓝图都注定在现实的礁石上撞得粉碎。大清王朝用它的灭亡证明,政治改革需要的不仅是颁布诏书的勇气,更需要打破利益藩篱的魄力与重构权力格局的智慧。当革命浪潮来临之际,这场缺乏诚意、错失时机、脱离群众的改革自然无法挽救大清王朝的命运。