你知道吗?在16-18世纪,全世界每产出三两白银,就有一两最终流入了中国。这个让欧洲各国望尘莫及的"白银帝国",却在19世纪后期被迫赔付了超过13亿两白银,相当于每个中国人都背负了一两白银的债务。这段跨越三百年的财富传奇,究竟藏着怎样的历史密码?

在大航海时代开启前,中国主要使用铜钱和纸币。但到了明清时期,白银却奇迹般地成为了硬通货。这背后的原因,堪称一场全球联动的完美风暴。

中国制造,世界疯抢当欧洲商船抵达东方时,他们尴尬地发现:自己的商品在中国根本卖不动。而中国的三大"王牌产品"却让世界疯狂:

浙江湖州的"湖丝"被欧洲贵族称为"白色黄金"

景德镇的青花瓷,荷兰东印度公司一次就订购6万件

福建的茶叶在欧洲掀起了饮茶风潮

反观欧洲,除了粗糙的呢绒和华而不实的钟表,几乎拿不出像样的商品。这种"中国卖啥都抢手,欧洲卖啥都滞销"的局面,让欧洲人只能乖乖掏出白银。

货币改革,推波助澜

明朝初期,朱元璋推行 “大明宝钞”,想让纸币成为主要货币,可由于缺乏有效的发行管理,宝钞发行量越来越大,短短半个世纪就贬值到原来的 1%,彻底失去了民众信任。

到了万历年间,张居正推行 “一条鞭法”,规定全国赋税统一折银缴纳,这一下就让白银从 “民间货币” 变成了 “国家法定货币”。上到官府收税、下到百姓买菜,都离不开白银。而中国本土的银矿产量极低,每年仅能产出几十万两,根本满足不了需求,巨大的缺口只能靠海外贸易来填补。

全球银矿,源源不断

美洲波托西银矿产量占全球60%,日本石见银山占30%。通过马尼拉大帆船等三条主要航线,这些白银如潮水般涌入中国。1550-1830年间,净流入白银达5.6亿两,占中国新增白银的90%。全球白银产量的爆发式增长,为流入中国提供了充足货源。

5.6 亿两白银的流入,像一场 “甘霖”,滋润了明清时期的经济社会,但同时也埋下了深深的隐患。

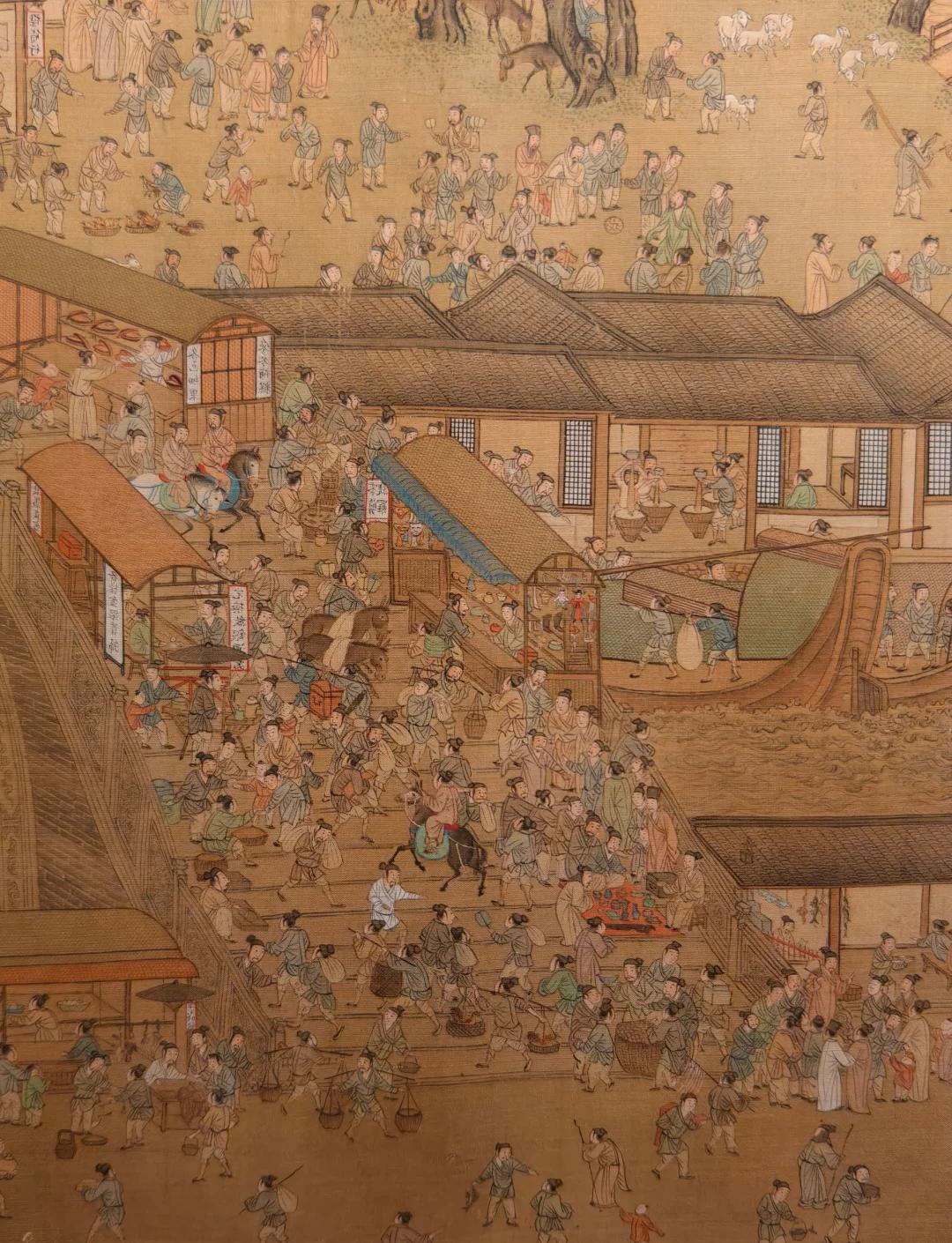

在经济层面,白银直接推动了商品经济的繁荣。白银的大量流入催生了明代中后期的"经济革命"。江南地区出现了专业化的桑蚕产区,景德镇的瓷器生产形成完整的产业链,苏州的丝织作坊开始采用雇佣劳动制。这些变化标志着中国传统经济正在向专业化、商品化方向发展。

在社会层面,白银改变了传统的阶层结构。“重农抑商”的观念逐渐淡化,手握白银的商人阶层迅速崛起,晋商、徽商等商帮的影响力甚至超越了许多士大夫阶层。然而与此同时,底层农民却因为"银贵钱贱"而陷入困境。这种财富分配的不均衡,最终加剧了社会矛盾。

更致命的是,中国经济形成了对海外白银的 “依赖症”。中国本土白银产量仅能满足需求的一成左右,这种对外依存度使得中国经济极易受到国际白银市场波动的影响。17世纪30年代,当日本限制白银出口、欧洲减少白银输入时,明朝经济立即出现严重衰退,这个教训至今仍具警示意义。

历史的转折往往猝不及防。19世纪,曾经让中国引以为傲的"白银帝国"风光不再,取而代之的是触目惊心的财富大出血。

赔款雪崩:从《南京条约》到《辛丑条约》

1842年,《南京条约》首开赔款先例:2100万银元

1895年,《马关条约》创下天价:2.3亿两白银

1901年,《辛丑条约》达到顶峰:4.5亿两本金,本息合计9.8亿两

这三笔赔款加起来超过13亿两,相当于清政府整整20年的财政收入。这笔天文数字的赔款,最终都转嫁到了每一个中国人身上。

赔款的钱从哪里来?

第一刀:割在百姓身上清廷的国库年收入已不足九千万两白银,而仅《辛丑条约》一项,每年就需支付超过两千五百万两的赔款。为了凑足这天文数字,官府将手伸向了社会的每一个角落:田赋上加征“漕折银”,令江南农民的负担陡增三成;盐税层层加码,使得寻常人家连吃盐都成了奢望;各地厘金关卡林立,商品每过一关便被盘剥一次。最悲惨的莫过于底层农民,他们售卖粮食换来的是铜钱,缴纳赋税却必须使用白银,其中的兑换损耗如同无形的枷锁,让本就艰难的生活雪上加霜,最终导致卖儿鬻女的惨剧成为时代缩影。

第二刀:割在国家命脉上为偿还赔款,清廷被迫向列强举借“俄法借款”、“英德借款”,这无疑是饮鸩止渴。这些外债不仅年息高达4%至5.5%,远超寻常,更以国家的海关税、盐税这两大财政命脉作为抵押。如此一来,连海关总税务司都由英国人赫德把持,等于将自家的钱袋子拱手让人,还要倒付一笔高昂的“保管费”。

第三刀:割在未来发展上当正常税收不够用时,清廷开始"预支"未来:将东北铁路的修筑权押给日本,把吉林、黑龙江的金矿与森林开采权拱手相让,使满蒙地区的经济命脉尽数落入外国资本之手。这种“割肉补疮”的行径,不仅透支了国家未来的发展根基,更为二十世纪更深重的民族危机,埋下了悲剧的伏笔。

明清白银从 “涌入” 到 “外流” 的历史,就像一面镜子,照出了一个深刻的道理:一个国家的财富安全,从来不能依赖外部资源,独立自主的经济体系和货币主权才是根本。

白银的流入确实推动了明清时期的经济繁荣,但这种繁荣建立在 “依赖海外白银” 和 “单一商品出口”的脆弱基础上。当全球贸易格局改变,西方列强用坚船利炮打开中国国门后,这种脆弱的繁荣就瞬间崩塌。而清末的巨额赔款,不仅是财富的流失,更是国家主权的丧失,让中国陷入了半殖民地半封建社会的深渊。

这段历史告诉我们:首先,经济发展必须坚持独立自主,不能过度依赖外部市场和资源。无论是货币体系还是产业结构,都要掌握在自己手中,这样才能在国际风云变幻中站稳脚跟。其次,开放与自主要相辅相成,只有在开放中坚持自主创新,才能不断提升核心竞争力。最后,国家主权是财富安全的前提。没有独立的财政主权、货币主权,再丰厚的财富也可能被外力掠夺。

今天的中国,早已摆脱了过去的被动局面,建立了独立的货币体系和完整的工业体系,在全球贸易中占据了重要地位。但明清白银流动的历史依然提醒我们:居安思危,坚持独立自主、自主创新,才能守护好国家的财富,实现真正的繁荣富强。

历史不会重演,但教训值得永远铭记,这或许就是这段白银往事留给我们最宝贵的财富。

如果您觉得此文有趣,请点击“关注”,方便作者与您讨论与分享,及时阅读最新内容,您的关注是作者前进的动力,感谢您的支持。