这一决定不仅标志着CDC长达半个多世纪的灵长类疾病研究划上句号,更在全球生物医学研究领域引发了对研究范式与伦理标准的深刻反思。

当传统研究模式面临转型之际,以类器官技术为代表的创新研究平台正获得全球范围内的政策与资本双重驱动。从美国国家科学基金会大力投入"类器官智能"研发,到监管机构首次采纳基于类器官数据的临床试验申请,再到多国出台支持生物医学新技术的管理框架,国际科研界正在协力推动这一技术范式的转变。

当前,美国监管机构对类器官技术的认可已从原则支持转向实质采纳。研究中使用的类器官模型成功模拟了人体肿瘤微环境的关键特征,包括血管网络与免疫细胞的复杂相互作用,其预测价值得到了专业评审的认可。

全球主要国家也在同步推进监管创新。中国最新颁布的《生物医学新技术临床研究和临床转化应用管理条例》,为类器官等技术建立了独立于传统药械评审的管理框架。英国政府公布的替代动物实验战略规划,明确将在2030年前加速推进非动物模型的研发与应用,并承诺投入专项资金支持相关技术创新。

这些进展表明,全球监管机构正在形成共识:类器官技术不仅是现有研究方法的补充,更是未来生物医学研究的核心平台。

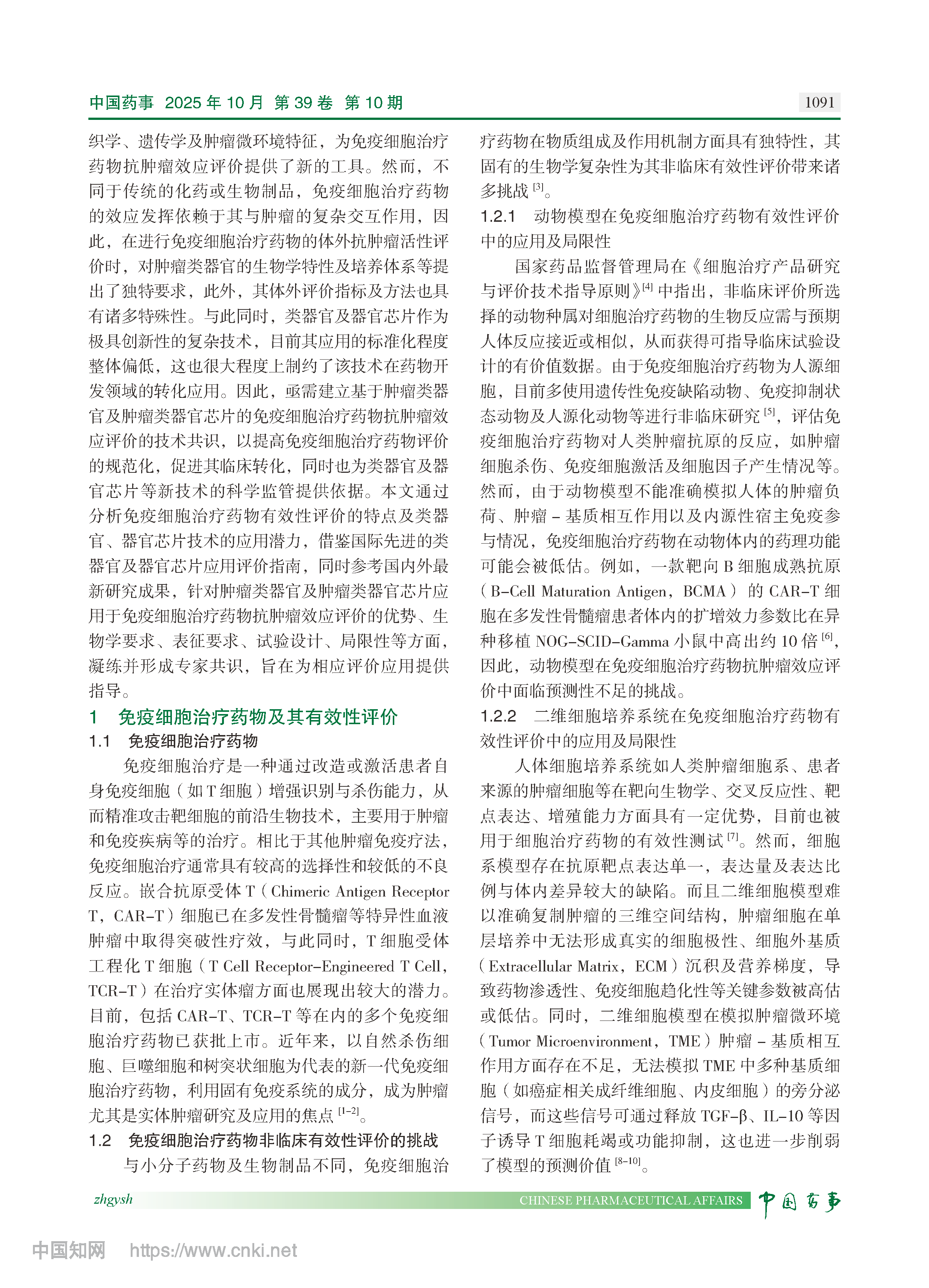

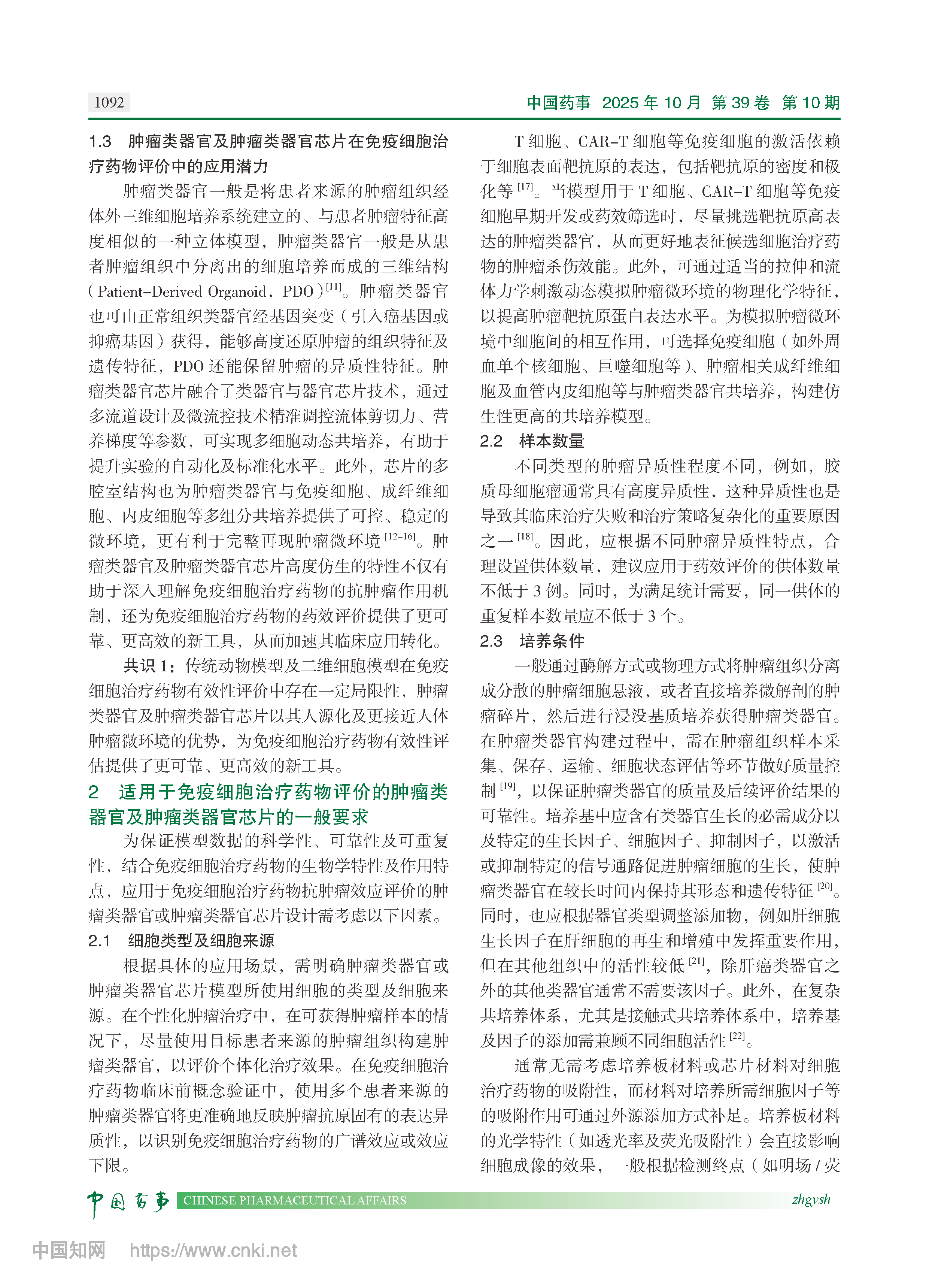

近年来,基于肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片模型的免疫细胞疗法在实体瘤治疗中展现出巨大的应用潜力。然而,在利用肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片模型进行免疫细胞治疗药物的体外抗肿瘤活性评价时,仍存在评价指标不统一、标准化程度较低等问题。亟需建立基于肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片的免疫细胞治疗药物抗肿瘤效应评价的技术共识,以提高免疫细胞治疗药物评价的规范化,促进其临床转化,同时也为类器官及器官芯片等新技术的科学监管提供依据。

暨2025年9月在浙江嘉兴召开的(第十三届)药物毒理学年会上首次公开后,《肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片在免疫细胞治疗药物抗肿瘤效应评价中的应用专家共识》于近日在《中国药事》期刊正式发表。

该共识由中国食品药品检定研究院、药品监管科学全国重点实验室牵头,北京大学、清华大学、陆军军医大学等高校,中国医学科学院药物研究所、中国科学院上海药物研究所等研究所,北京大学第一医院、郑州大学第三附属医院、武汉同济医院、首都医科大学附属北京友谊医院、重庆市人民医院等医院,以及北京大橡科技有限公司、北京艺妙神州医药科技有限公司、上海细胞治疗集团股份有限公司、天津天诚新药评价有限公司等科技企业专家学者共同拟定。

《共识》共分为“免疫细胞治疗药物及其有效性评价”、“适用于免疫细胞治疗药物评价的肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片的一般要求”、“基于肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片的免疫细胞治疗药物抗肿瘤效应评价”三章,系统阐述了肿瘤类器官及肿瘤类器官芯片这一新兴技术在免疫细胞治疗药物抗肿瘤效应评价中的的优势、生物学要求、表征要求、试验设计、局限性等方面,为其相关评价应用提供了关键的技术指导。

主要内容如下:

“专家共识”是指在某一特定领域或专业问题上,尚未形成明确的“指南”情况下,通过广泛征求相关领域专家的意见,经过深入研讨和交流、协商达成一致意见后形成的文件。

它代表了该领域专家的集体智慧和判断,通常用于解决争议性较大或缺乏明确证据支持的问题。共识的形成过程可能基于有限的证据或经验,但强调专家的专业性和集体意见,是一种重要的指导性文件或方法,具有重要地位。