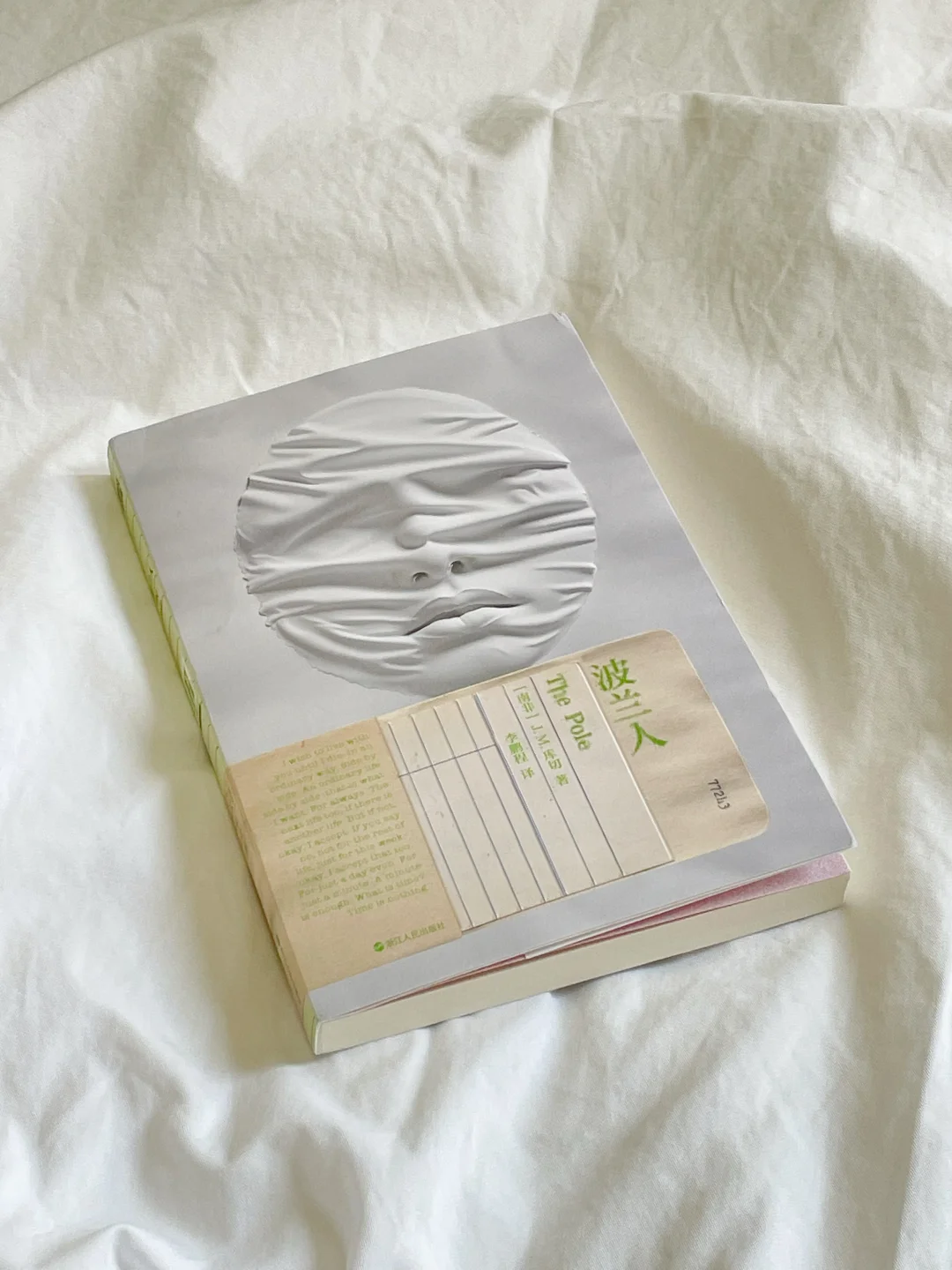

薄薄的一本小书,不到三个小时就可以读完。但我却花了好多天来写这篇笔记,心里五味杂陈,不知如何下笔,心头涌上了无数个词语,却一时间毫无办法详尽地写下关于这本书的读后感。

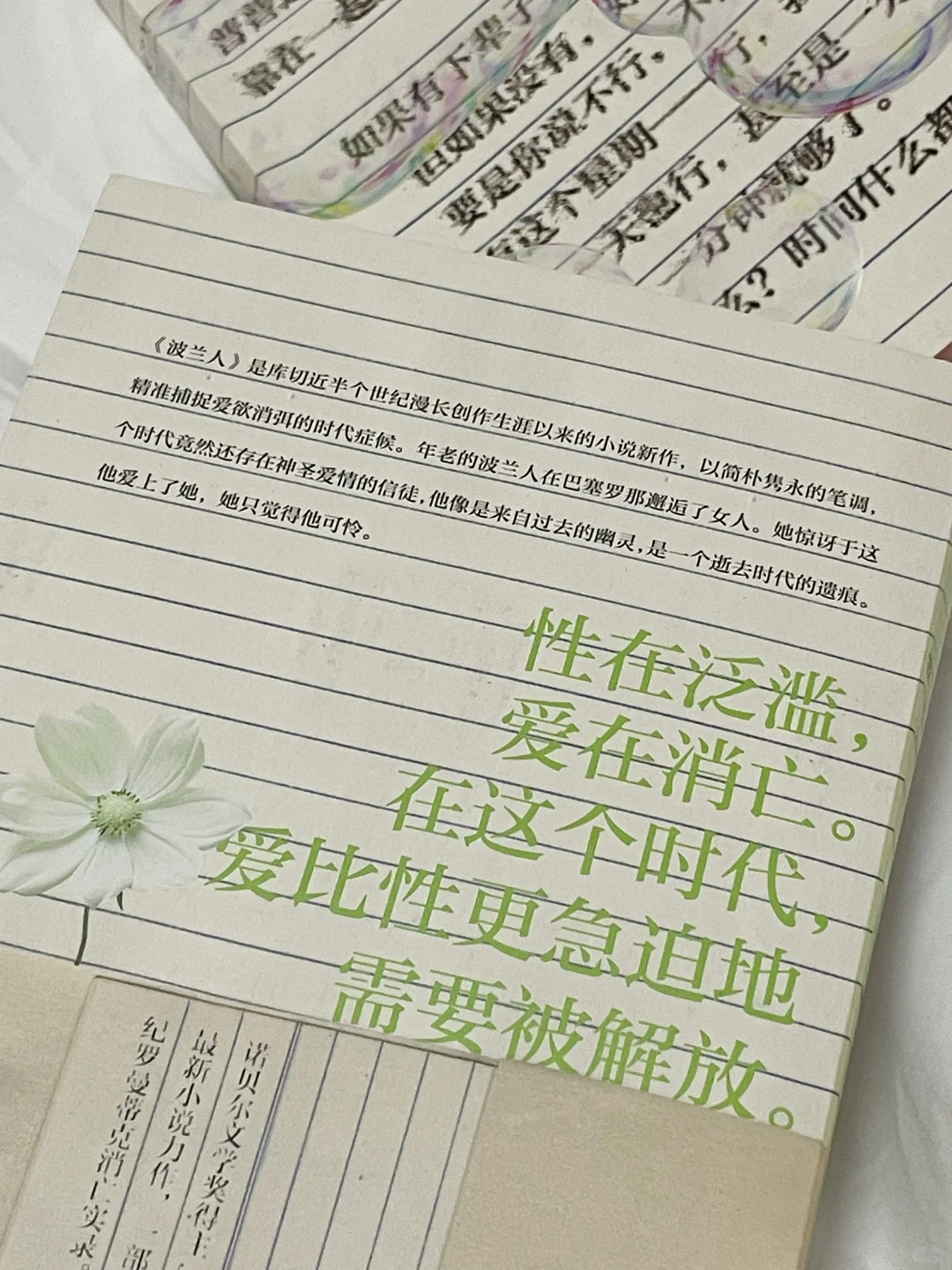

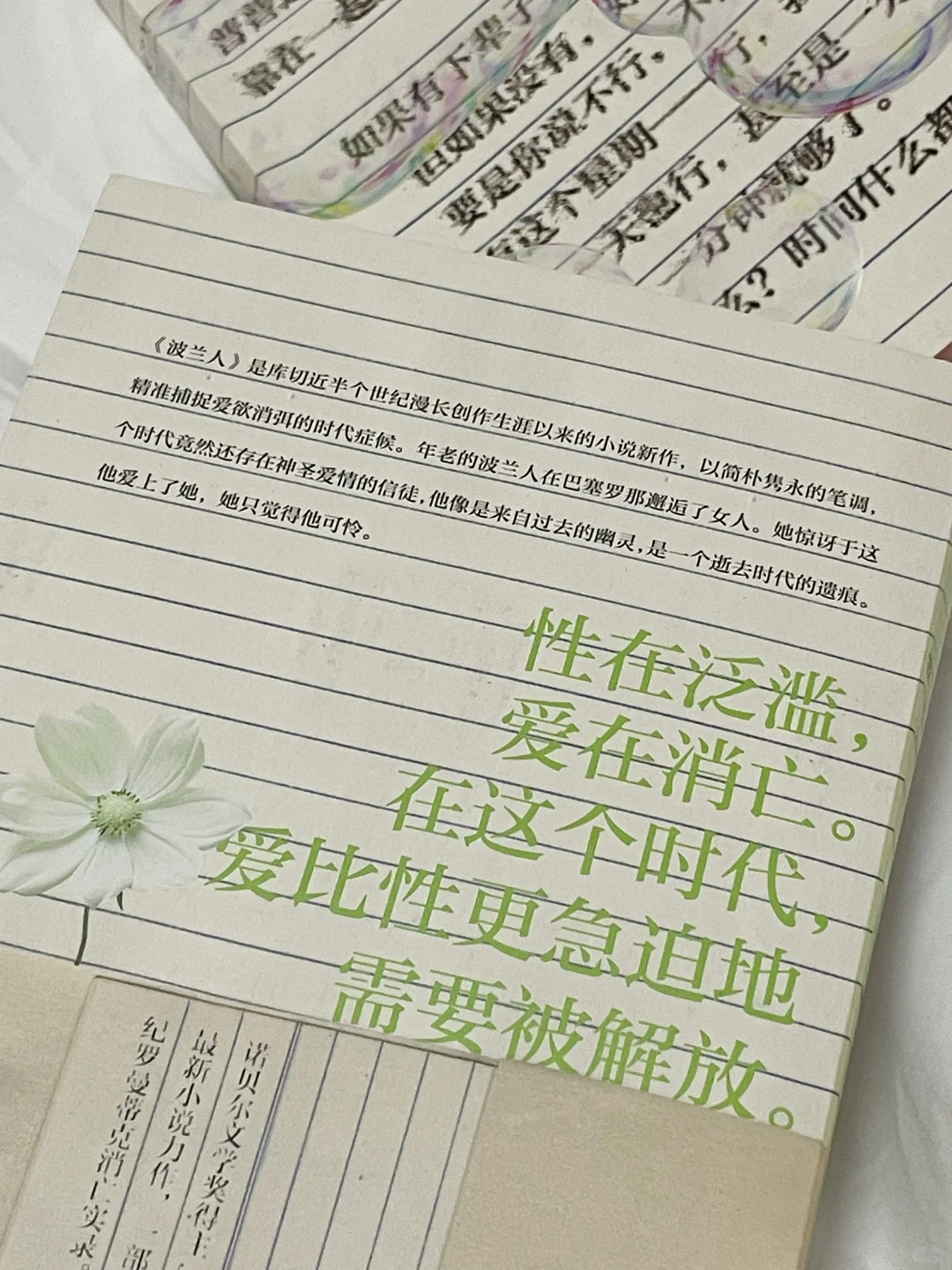

“在一个浪漫主义渐行渐远的时代,写一个爱情故事,设置两个含蓄克制的人物,并且让他们谈情说爱,这件事是多么过时、多么含混、多么疯狂啊!自我怀疑和难以泯灭的表达欲望相互冲撞,在故事里折磨着维托尔德和比阿特丽兹,在故事外也折磨着作者。这是生活在21世纪的所有的作者都必须面对的困境。”

这是黄昱宁在导读中写下的一段话。我想,这不仅仅是所有作者的困境,也是属于当下现实生活中的我们的困境。明明每一个人都渴望得到一份纯粹的爱,却无人敢期待,甚至不敢去相信、不敢面对。

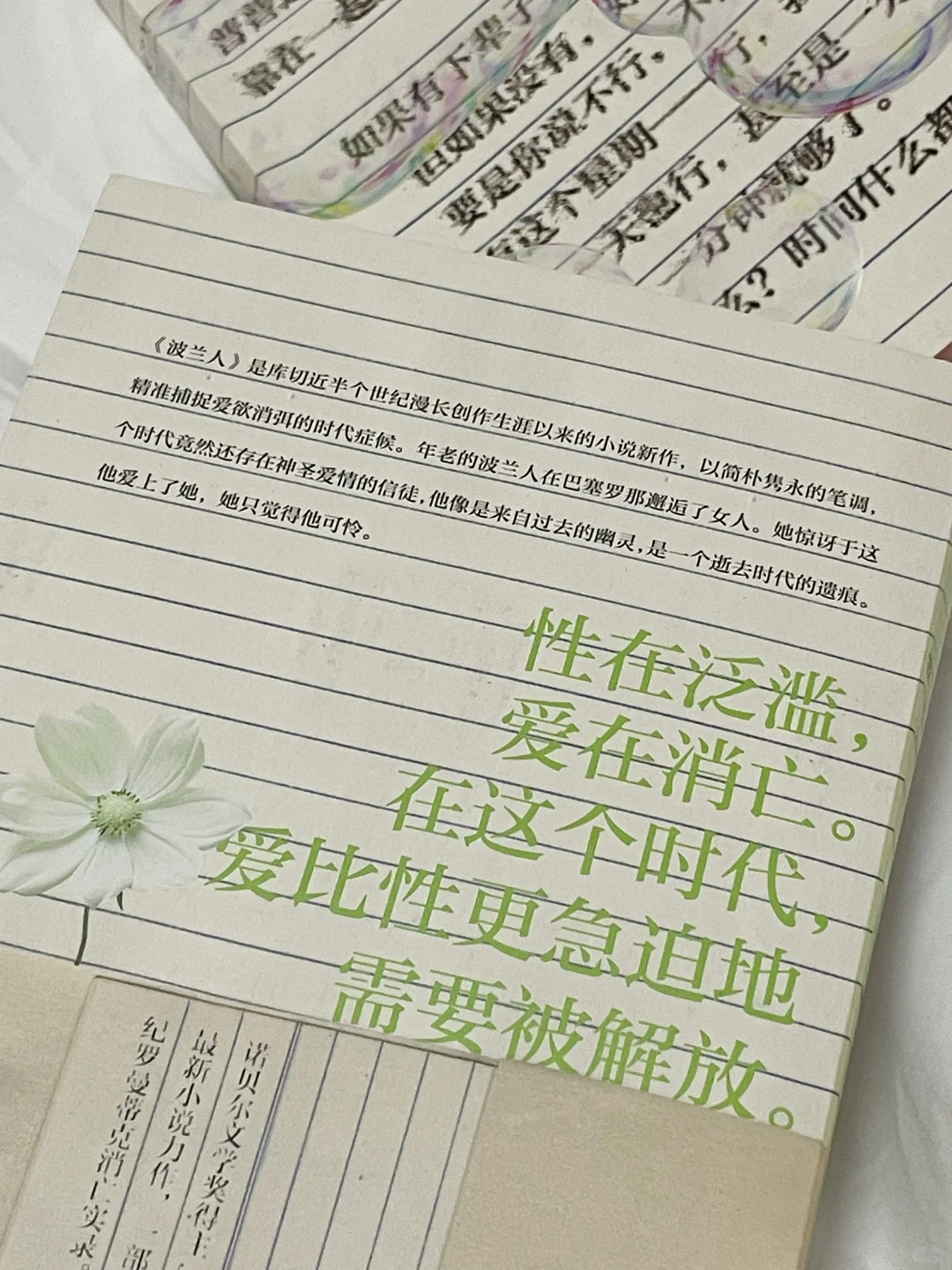

在物欲横流与原始 yu 望泛滥的时代,纯爱仿佛变成了一个笑话。余华的《文城》被判为不切实际,简·奥斯汀的《傲慢与偏见》被称为玛丽苏……即使在现实生活中看到纯粹的爱情,在羡慕与激动之后,冷静下来,我们依旧会认为:“假的”、“爱会消失的”、“爱情不可能发生在我身上”。

我们不相信爱情。拒绝相信爱情。

正如此书中的近50岁的女主人公比阿特丽兹在面对70岁的波兰人维托尔德的表白时,她shou先是觉得蹊跷、怀疑,她只把他当作一个因寂寞难耐而想勾引她的老头,还认为他“愚蠢”、“自寻si路”。

甚至在维托尔德去世以后,她发现他赠予她的遗物是一些波兰语写成的诗集时,她一度怀疑是他在去世之前写下了对她抛弃他的不满与愤怒。

然而,当诗集被一shou一shou翻译过来,她才知道,那里面都是他对她浓烈而真诚的爱。

因为她是冷静、克制、审慎的,或许也因为丈夫的出轨以及生活周遭的xing泛滥,她一度用理智与道德囚禁自己的心,拒绝相信波兰人的告白。然而,她亦是渴望拥有真爱的。因而在怀疑与“嘴硬”之中,她渐渐向他走去。

但深怕陷入爱情中而无法自拔的她,在邂逅波兰人之后又决然抽身。因而,她错过了爱情。

大概,shou先要勇敢去爱,不惧怕万难——才会得到爱。

——

“我希望一直跟你生活到我si。普普通通地活,靠在一起。就像这样,靠在一起过普通日子——我想要这样,永远这样。”

“如果有下辈子,那下辈子也一样。”