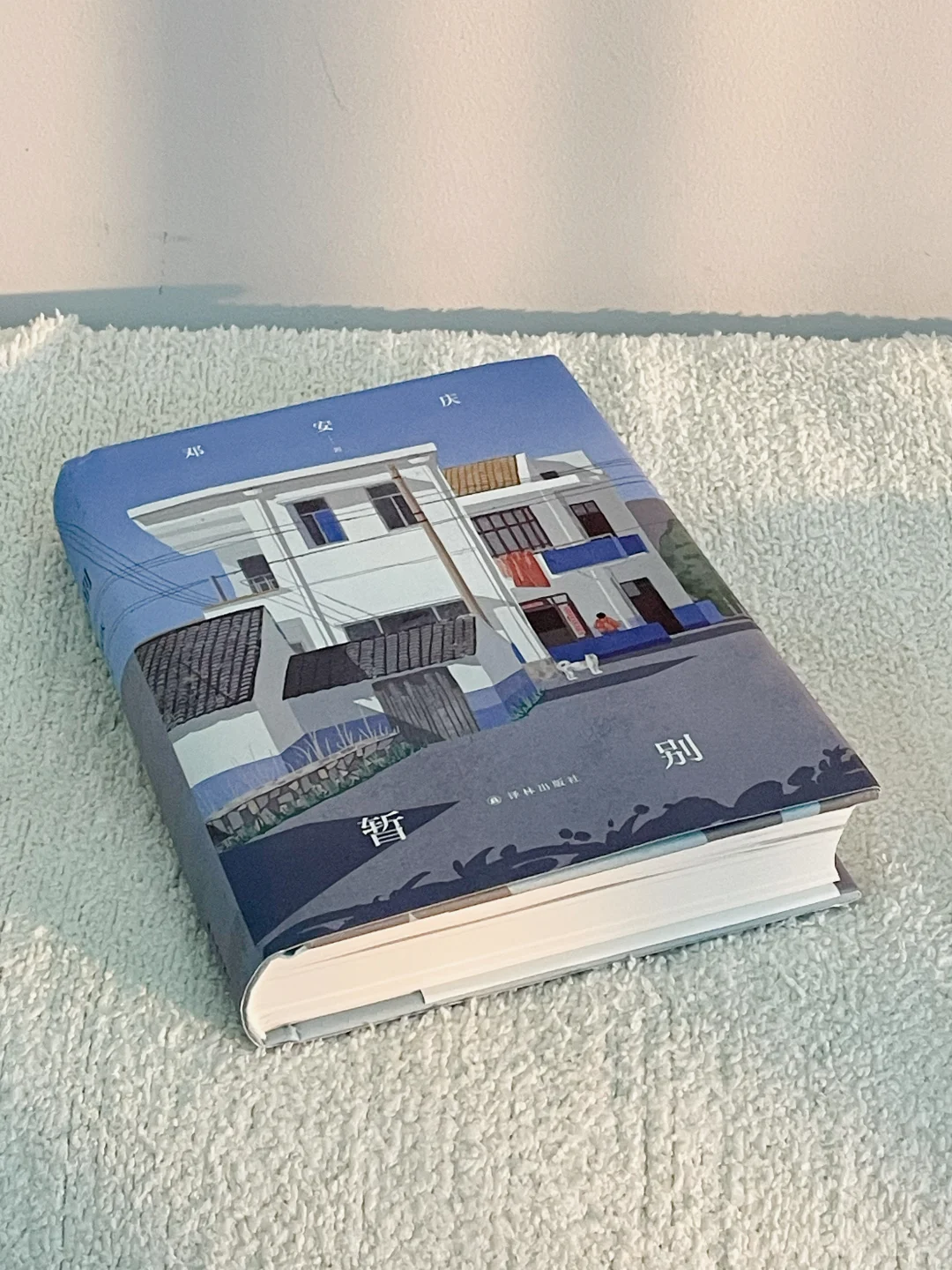

编辑老师发给我《暂别》的书籍信息时,我一下被其中游子漂泊的片段给吸引了。翻开书本后,又被他朴实的叙事给戳中心脏。书读大半,我发现自己zui喜欢的,是他的真实、文字的真实。

他说:“写作多年,我深深地意识到我的局限性。我不是一个多么有才华的人,出了一些书,也不能说有多好,但有一点我是对得起我自己的:我真实地写我的生活。我不管别人说我写的是好是坏,我按照自己的生长节奏去写。那是我的人生也是我的文学。”

这本书写下的不是轰轰烈烈惊天动地的人生经历,而是平淡细微的人间烟火,有苦恼与心酸,也有温馨与感动。

但往往zui打动人心的,正是这些真实又平凡的记述,如空气中的淡雅檀香,缓缓注入胸腔。令人久久地回味。

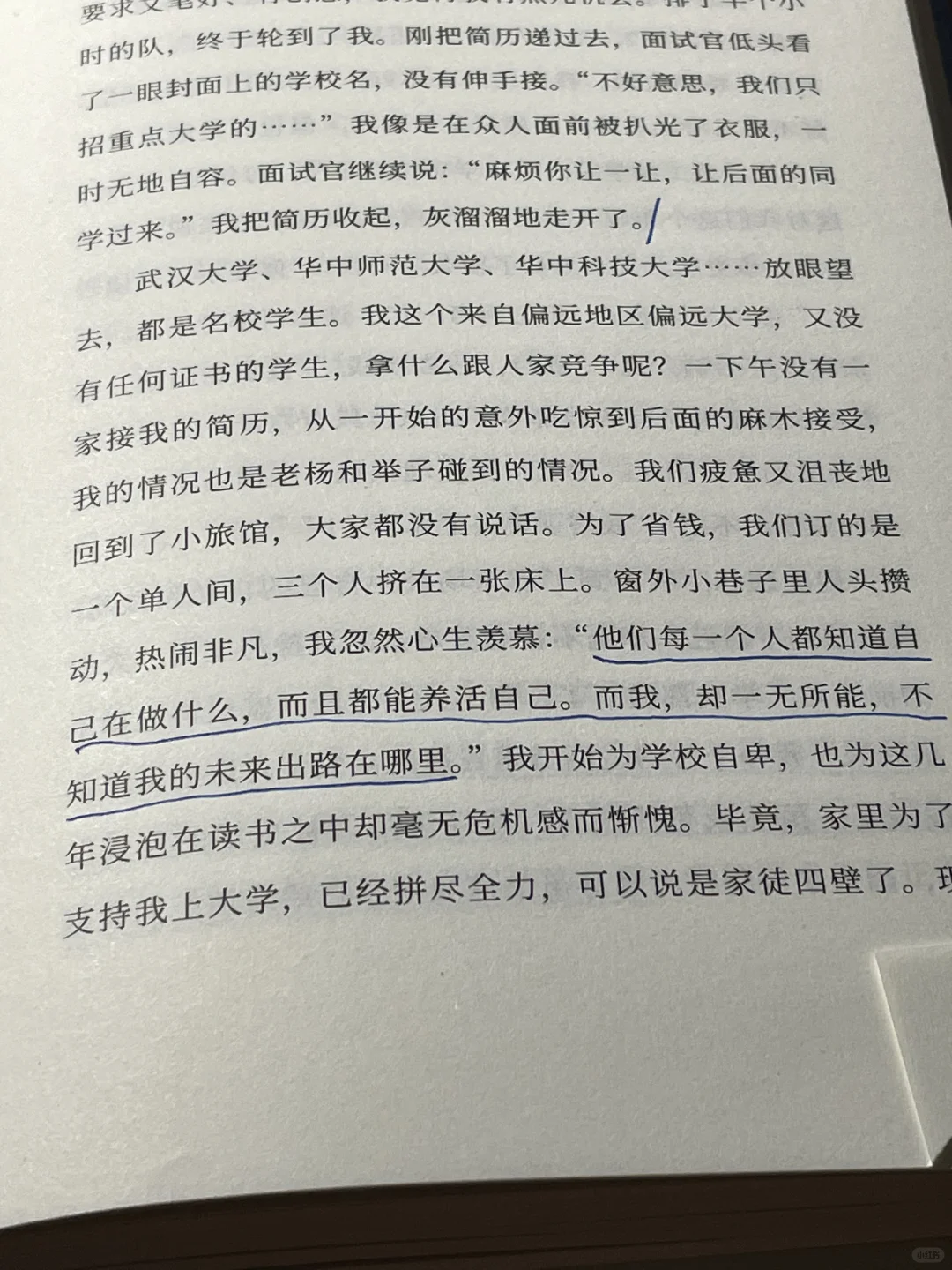

喜欢他的文字,大概也由于他漂泊时的心酸引起的共鸣——农村家庭,父母没有文化,普通的大学,无人领路而四处碰壁,工作刚好养活自己,奔波多年才达到别人一开始的成就……

他的生活就是大多数贫苦人家的孩子的生活写照——“他们每一个人都知道自己在做什么,而且都能养活自己。而我,却一无所能,不知道我的未来出路在哪里。”

喜欢他的文字,更因于真实的中 国式家庭的温馨:父母含蓄却浓烈的爱,孩子因成长而渐渐明白父母的心——他的父亲因患糖尿病无法参加工作,家庭的重担便压在母亲一人身上,她生活在农村,靠着打零工挣零星的钱养活自己与老伴。他们一生辛劳,几乎毫无怨言。并且对于孩子,ji尽所能给予自己能给的一切。

读这本书,我常常会想到自己的父母。比如父亲有了新手机,想念孩子时又不好意思说,便说是母亲想打电 话,通了电 话后父亲也总是跟孩子说不了几句话,便气氛尴尬,于是手机了母亲那里,而母亲同孩子仿佛有说不完的话、聊不完的天。比如,“哪怕是在外地时,打电 话回家,我刚一开口,她都能立马察觉出来:“你不舒服?”尽管我认为自己伪装得够好,但她还是能凭直觉感受到。”

因为这些相似的情形,读起此书来倍感亲切。

我读过许多写给家人的文章、书信,但大部分因为过多的个人情绪的描写而显得矫情,还有一部分因炫技而令人倍感虚伪,这类文字常常读得我胸口发闷。但邓安庆的文字不会,因为他只是平静地书写真实的生活。

这份真实,我很喜欢。

我想,当代文学也需要这份真实。

他在当代文坛,应当拥有姓名。

非木林

还没够格