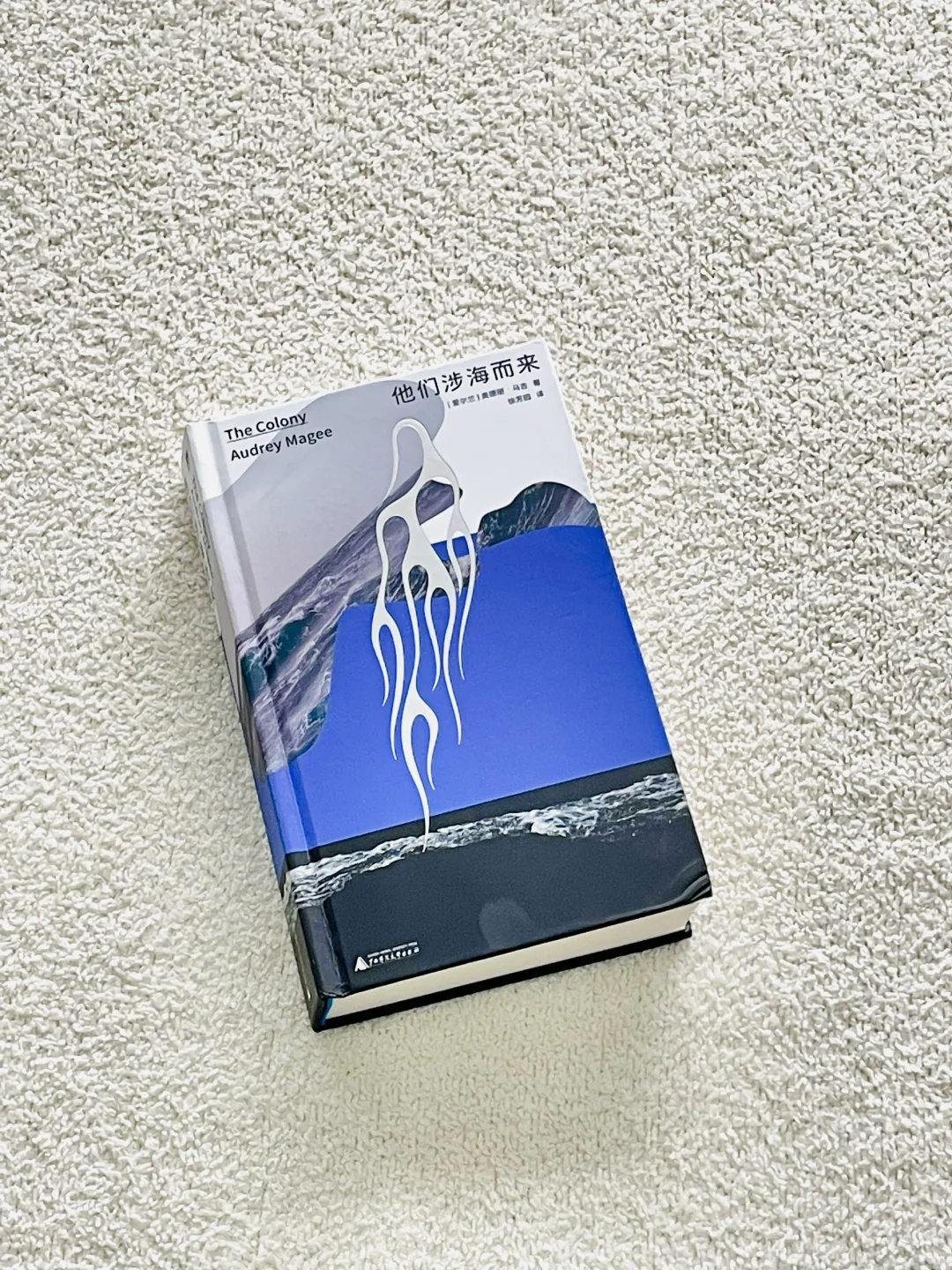

要读懂这本书,需了解当时的zheng治背景:12世纪下半叶,英国入侵爱尔兰岛,爱尔兰的人民开始长达几世纪的反殖民反压迫的起yi斗争,但都以失败告终;1800年,英国将爱尔兰正式并入英国国土,并改名为 大不列颠及爱尔兰联合王国。而后,爱尔兰人民又经过漫长的奋斗,1922年终于从英国的殖民统治中独立出来,成立了爱尔兰共和国,但爱尔兰岛上有6个郡目前仍属于英国,也就是“北爱尔兰”,因而目前英国的全称为:大不列颠及北爱尔兰联合王国。

在这样的情况下,爱尔兰人与英国人之间的矛盾与仇恨自然是难以化解的。

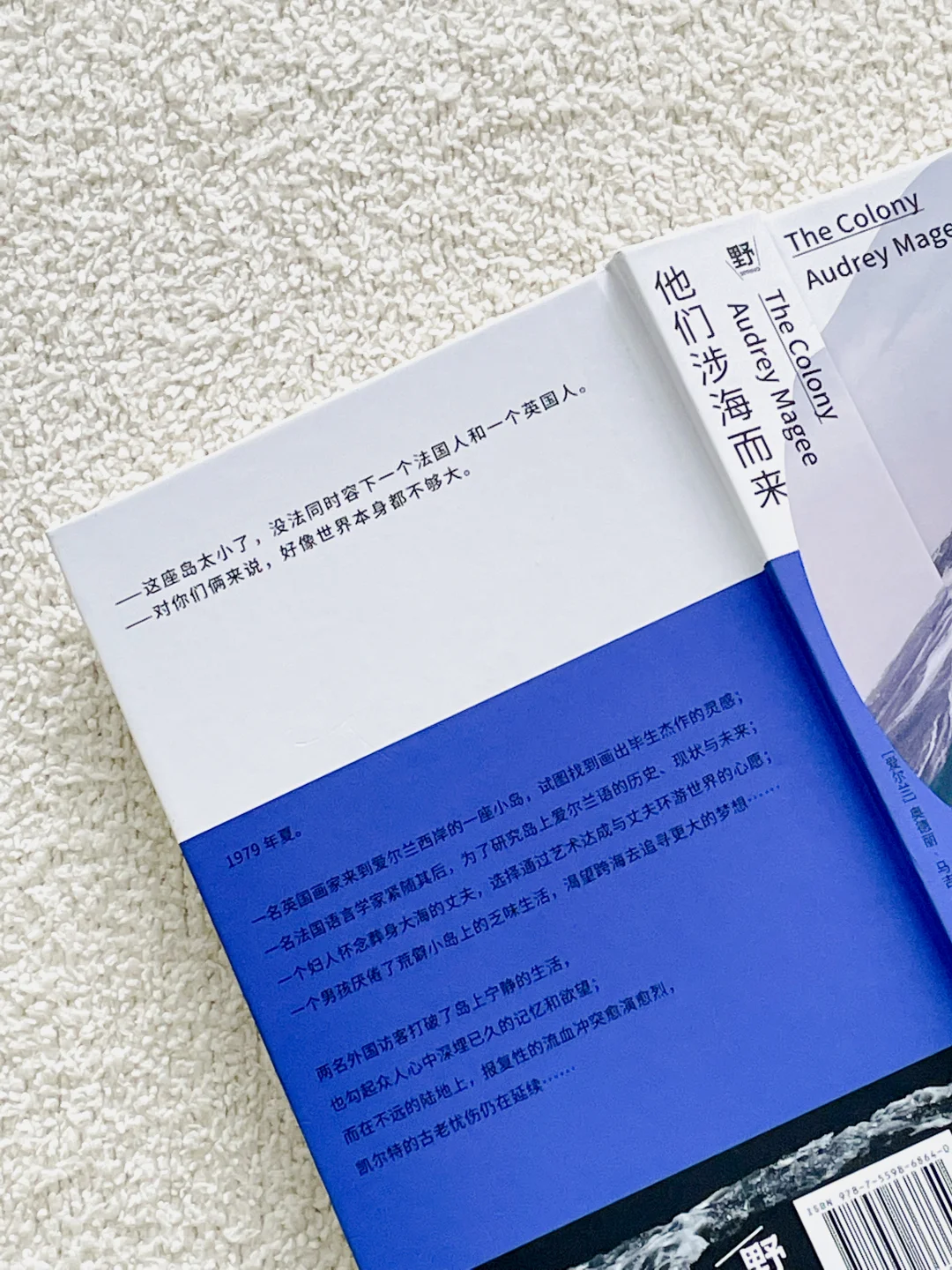

故事在此背景下发生:一个英国画家漂洋过海来到了爱尔兰的一个小岛上,随后而来的法国人JP对这位画家的到来感到非常不满,他认为英国人的“入侵”影响了小岛上原有的生活,会“把这座岛变成它不是的东西”。不对付的两人在激烈的拌嘴之后,以画家劳埃德的搬离独居暂时告停。

正如法国人想的那样,英国人的到来,或多或少地在影响着这个小岛。

zui明显的是小男孩詹姆斯,本就不喜欢岛民生活的他,在劳埃德到来之后愈加不愿参与到打渔的生活中,甚至哀求劳埃德收他为徒教他作画。不讲英语的母亲梅雷亚德在与画家的接触中渐渐开始不再抵触英语,愿意偶尔说上几句。外婆班伊尼尔尽管不讲英语,但也逐渐开始接受那个英国人。只有太婆班伊弗林依旧坚持着古老的语言。而叔叔弗朗西斯仿佛一直是一个颇有微词但又置身事外的看客。米哈尔不关心语言,也不关心小岛是否改变,他一心只为生存和赚💰。

书中的这些人物变化,都代表着殖民暴行下的矛盾和欲望。

作者以爱尔兰语言为界限,精巧地记录了岛上古老信念的瓦解……在主线叙事之外,还有北爱尔兰暴力冲突的宏大故事切片,整本书还穿插着意识流、诗行,是非常后现代的写作方式,但作者处理得恰到好处,整个故事都清晰地呈现了殖民统治下真实而矛盾的人性,还有艺术、土地和语言,爱与性,青春与苍老。整个小说就是“一首语言和艺术、历史与暴力交织的凯尔特温柔哀歌。”

不得不说,她写得真好啊!

尤其是结尾,劳埃德带着靠剽窃詹姆斯的创意而作的画作匆忙离去,只留下虚伪和谎言。然后故事戛然而止,剩下迷茫的岛民与我们这些读者。那一刻,我才感受到作者笔下对殖民暴行的深深讽刺。

·

“你会想我吗,妈?

会的,詹姆斯,但我们在这里习惯了想念。

确实,妈。都是想念的专家。”