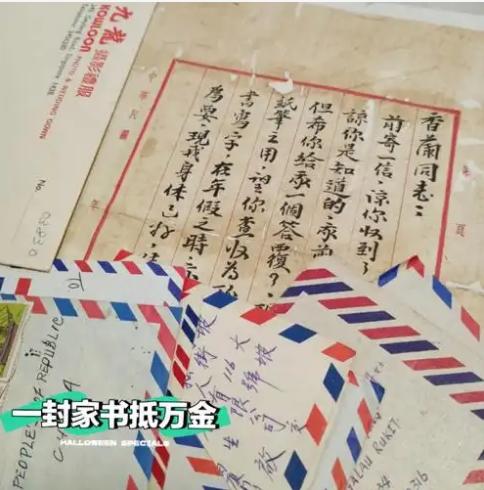

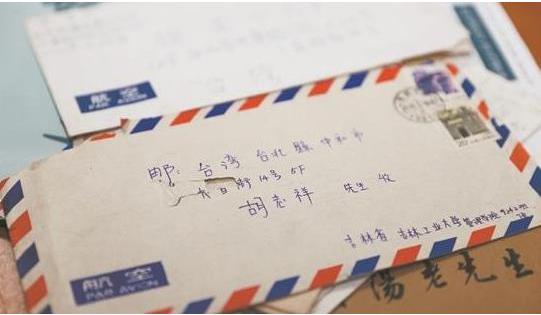

刚收拾阁楼,重读42年前,莲表姐1982年1月14日写给台湾大舅的信,联想起当年两岸开始通信的情形,真的是“烽火连三月,家书抵万金”。 每一封家书,所寄托的情感,被时空拉长所带来的牵挂之情,是现在便捷通讯的今天,难以想象的。 我那时五六岁,每一次大舅来信,母亲和三姨都要带着孩子回娘家,她俩不认识字,都要和姥娘、大妗子、莲表姐,把妥善保管的信拿出来,请三舅反复念读; 三舅不在家时,母亲还要我去请近房七舅来读,一字一句,每一个字词,娘几个都要反复听,以老家的生活情形和心态,揣摩大舅写信时的样子,自以为是的解释大舅的生活情形——现在想起来十分可笑,但当时就是如此。 她们听信时,十分虔诚,整个情绪都陷入了进去,为大舅那边生活点滴的变化而欣喜、而担心,看着大舅随信寄过来的照片,她们高兴的落泪,反复的端详。 母亲带我回老娘家最多,我听大舅的来信,也最多; 潜移默化中,知道了文字的力量,对文字表达产生的共情,有一种难以言传的感动(这大概是我喜欢文字、喜欢文学的启蒙吧?) 后来大舅、大舅妈、二表姐探亲,和我聊起台湾80、90年代的生活往事,我记得比她们还清楚。 她们听后大惊,问我怎么记忆力这么好,知道他们台湾桃园的的点滴往事。 我说,你们那的一点小事,在我们大陆亲人眼里都是大事,我们都要反复揣摩、体会,哪怕大舅和台湾舅妈的一句口角,我们都要好好的讨论,到底因何而起,后来和缓了没有? 大陆的亲人,就是这么的关心,毕竟骨肉相连。 对于这种情感,我也是这些年,成家立业之后,远在上海,被徐州、温州的姐姐们、外甥女、外甥们关心,才深有感触的。 大舅来信后,我们这边亲人的回信,更是一项浩繁冗长的“工程”——每一封信,每一个字,都要反复掂量,字斟句酌的,草稿打了好几遍,还唯恐落下了内容,反复修改,然后洗干净了手,认真请人誊写,写好后,郑重的装入信封,封好后,送到邮局,称重后寄出,希望早一点送抵台湾大舅手中,更翘首以盼大舅的回信...... 当时,交通不方便,来往通信辗转就是个把月,家书寄托的情感,是完全不一样的,乡里的邮递员,都是家中的贵客。 姥娘舍不得给我吃的三刀、角蜜、大芙蓉,都是给邮递员攒着的;姥娘纳鞋底卖钱,舍不得花,从街里换回一本本信纸、一摞摞航空信封,是专门给大舅写信的...... 可惜,姥娘没等到大舅回来的那一天。 如今,再回想一大家人团聚在一起,细细聆听大舅家书的往事,历历在目; 大舅如果还活着,今年正好96周岁了,转眼间,他已经离开我们10年了。