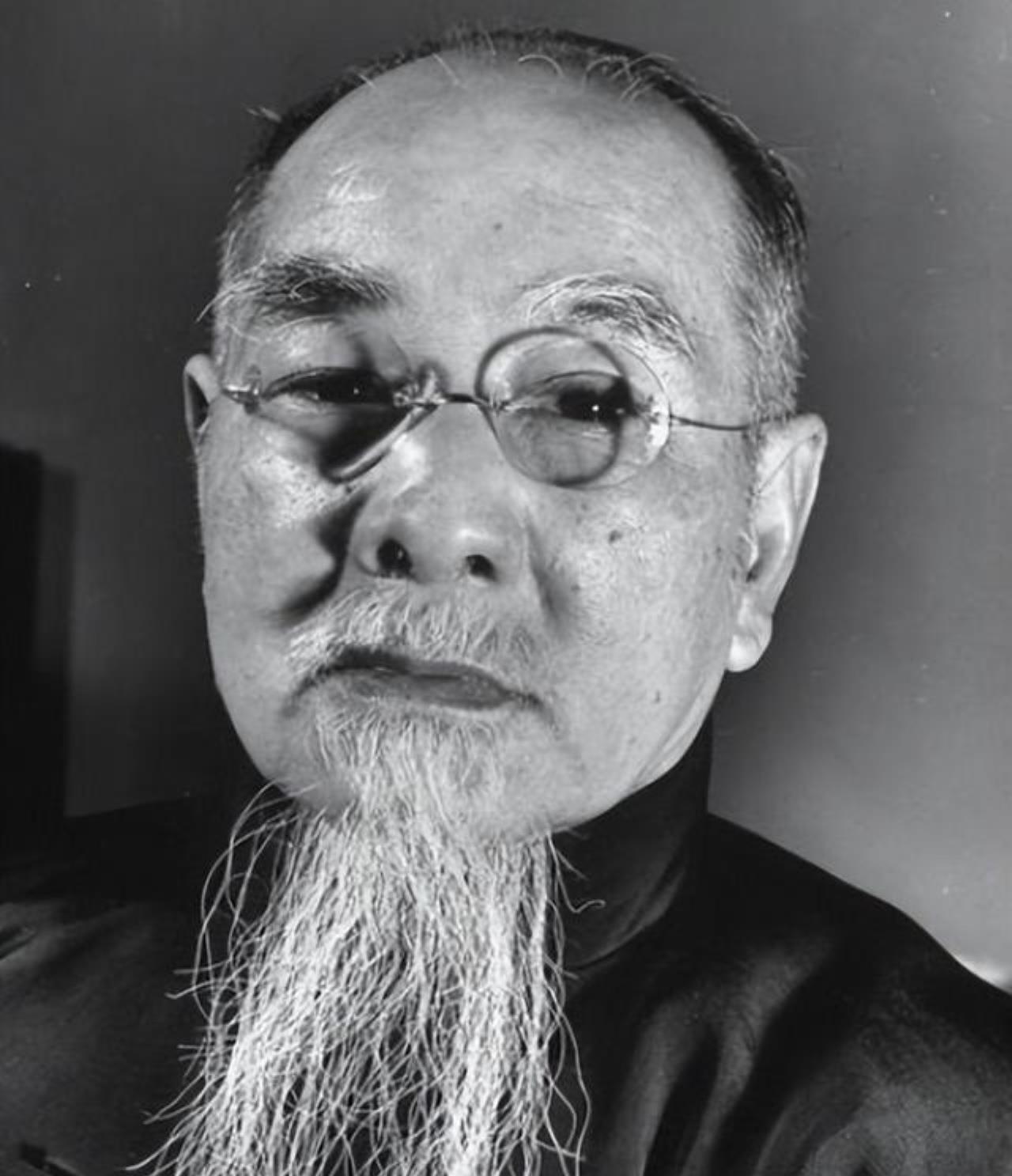

1936年,蒋介石在西安脱险后,在南京下飞机,何应钦第一个上去迎接,蒋介石却冷淡的绕开他走到一位老者面前,深深的鞠了一躬。 南京,1936年冬,风很冷,机场空旷,人群站成一排。 林森站在最边上,双手藏在袖中。 飞机还没落地,风声已经压住耳朵,何应钦站在最前头,一步没让,军装扣子系得紧,脸上的肌肉也紧。 消息在前一天深夜才传到南京,蒋介石要回来。 西安那边发生的事,南京的很多人不想细问,只盯着结果。 蒋活着回来,这就是结果,飞机停住,舱门打开,人群动了,何应钦第一个抬脚,却停住,蒋介石下来了,一步步走向林森,低头,鞠躬,鞠得不轻。 空气安静了一秒钟然后炸开,有人退,有人上,有人不知所措。 林森没动手还是在袖子里,看着蒋,没有说话。 蒋抬起头,只说了一句:“辛苦了”,林森点了点头,这一场戏,到这儿收尾。 回去的路上,林森在车里对魏怀说:“我倒不记得我受了什么惊。他做给旁人看的。” 林森向来不评论人,这是例外,这不是一场单纯的迎接。 西安的枪没响,南京的心悬了十几天。 何应钦想调兵,想的很简单,用武力解决,调的是中央军的几路精锐,计划直接打到临潼。 林森不一样,坐镇国府,天天劝和,不讲情绪,只讲后果,甚至说,真打起来,他可以辞职。 蒋在西安那几天,外头都在掂量,谁是他的筹码,谁是他的对手,谁是他的救命稻草。 林森的沉稳,成了蒋的依靠,何应钦的激进,成了蒋的疑虑。 这时候,权力就不完全是兵力决定的,蒋回来,第一个动作不是见军人,是见林森。 这就是信号,何应钦懂了。 这之后,蒋介石没有立刻清算,但慢慢的,何应钦被边缘了。 他的兵被分散,权力被稀释,文件越来越少到他手上,没被撤,也没被升,就卡在那个位置,不上不下。 陈诚被提了上来,唐生智也靠近核心,蒋开始亲自管事,不再倚重黄埔第一代。 林森还是那个位置,但说话的人越来越少,林森是个例外,不抢权,不抢人,不抢功,也不表态。 他的公馆最破,沙发塌了不换,有人送了点钱,他原封退回,不建官邸,住在旧宅里。 吃饭简单,菜都是清汤寡水,有时候连肉都没有。 他的存在,像一道静水,没浪,但谁都知道他站在哪边。 蒋介石也知道,林森没参加太多会议,重要的文件,他签字,但不加意见。 他在,是一种态度,不说话,但别的人也不能太放肆。 1943年,林森出了车祸,昏迷了三天。没救回来。 蒋介石办了国葬,下半旗三日,南京修了一条林森路,后来被改了名。 蒋送了挽联,字写得很沉,墨迹压在纸上发亮。 葬礼那天,天又冷,和他迎蒋那天一样冷。 没人敢太大声说话,林森的骨灰,葬在南京郊外,那是他自己定的地方,墓地简单,一块碑,一片松林,没人守,也没供奉。 很多年后,老一辈的人说起他,只说一句话:他干净,不再多说。 活着的时候,从没抢过位置,死了之后,位置也没人再去碰。 蒋介石的那个鞠躬,没人再模仿,那是一次性动作。 后来很多人问,那次西安事变,如果没有林森,会不会打起来?没人回答。 但有个细节一直在流传:那年冬天,南京风很大,蒋的专机落地那一刻,林森站着,没动。 风吹得他袖子鼓起来,他看着蒋,不说话。 蒋低头鞠了一躬。