1928年,丁玲与胡也频同居时爱上别的男人。她曾和胡也频摊牌:我只把你当弟弟。但胡也频不愿放手。没想到丁玲提出一个奇葩要求:不如我们三人同居,一起生活,一起写作?

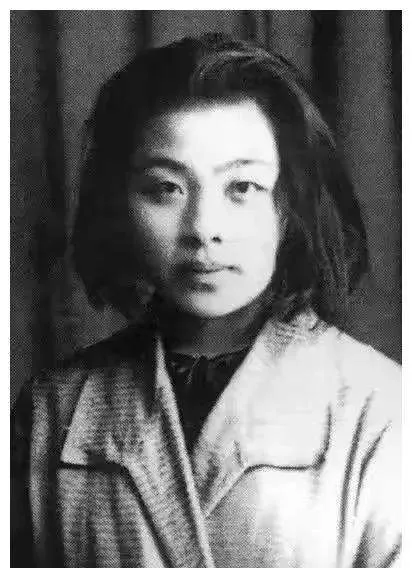

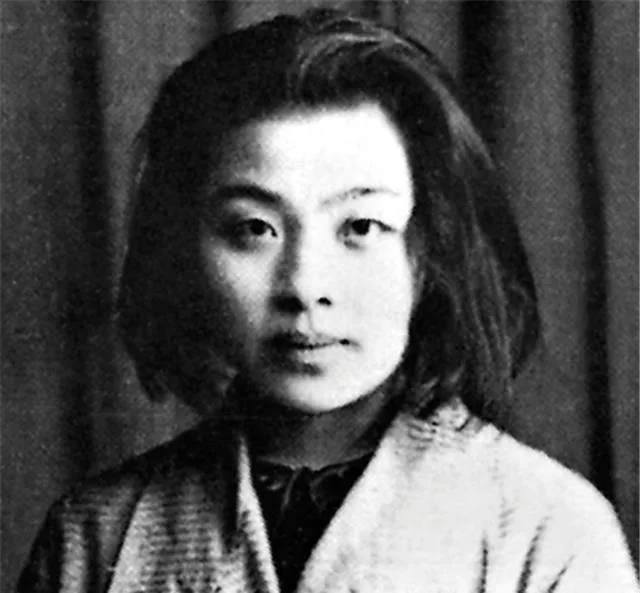

作家廖薇说:“她是水上冰花,陌上晚霞。”

1904年,丁玲生于今湖南临澧县,原名蒋伟。由于出生在富贵之家,从小便受母亲影响,饱读诗书。她原本该锦衣玉食,享尽荣华,过着百无聊赖的少女生活,但父亲早亡,母亲便带着她和弟弟寄住在舅舅家。

14岁那年,蒋伟考入桃源县的湖南省第二女子师范学校预科,与王剑虹是同学。

18岁那年,蒋伟和好友王剑虹一起前往上海,进入由陈独秀创办的平民女子学校学习,改名为丁玲。

1924年7月,丁玲从上海来到北京补习功课准备报考美术学校,认识了胡也频。

胡也频家中贫困,十五岁辍学,在金银手饰铺做学徒。他靠微薄收入攒下一点钱外出求学。认识丁玲时,他已经发表过一些作品,且在《京报》做副刊的编辑。

初次的相识,胡也频并没有给丁玲留下太深刻的印象,然而,胡也频对丁玲却可以说是一见钟情,再见倾心。

认识不久后,胡也频就手捧一束黄玫瑰出现在了丁玲的面前,花朵间的纸条上写着:“你一个新的弟弟所献。”那时,丁玲的亲弟弟刚刚夭折不久。

所以尽管胡也频比丁玲大一岁,他却自称为弟弟。然而,落花有意,流水无情。此时的丁玲所渴望的并非爱情。

之后丁玲回湖南过暑假,胡也频借了路费,千里迢迢追到湖南同她一起度过了暑假,所以朋友们一致认为他俩是男女朋友。丁玲也解释过他们的关系,但是没有人相信,后来她索性一赌气就真的与胡也频同居了。

同居却无x,是丁玲给自己留的一条后路,这样她可以随时从胡也频那里逃脱。在她的观念中,只要没有实质性的关系,她与胡也频就算不得真正的恋人。

简而言之,他俩是生活在同一屋檐下的自由人。

胡也频对丁玲非常好,那时他们没有收入来源,就靠着写作得来的微薄稿费维持生活,但是他们却感到很幸福。

丁玲和胡也频曾在香山碧云寺隐居了一段时间,随后,他们搬下了山,和沈从文等人合租了公寓,全身心投入写作。

不久,丁玲就发表了第一篇小说《梦珂》,得到了鼓励和赞誉后,她又写了代表作《莎菲女士的日记》,这部小说震撼了整个文坛,她彻底红了。

写完稿子后,丁玲暂时陷入了空虚,为了排解寂寞,她决定学习日语。

好友找来了诗人冯雪峰当她的老师,第一次见面,丁玲对眼前这个又丑又土的男人产生了怀疑,可随着交谈的深入,丁玲却被冯雪峰的思维、见识深深地吸引了。于是在丁玲心中,对他有了不一样的想法。

丁玲爱上了冯雪峰,她是个坦率的人,丝毫没有掩饰自己对冯雪峰的爱,她说他是她第一次爱的男人。

但是,那时候的她还在和胡也频一起生活。

起初,丁玲也很矛盾,一边是和自己久处不厌的胡也频,一边是充满新鲜感的冯雪峰,如果要在两个人之间做抉择,真的太难。

没想到后来丁玲却大胆地向两个人提出了同居的想法,结果这两个男人居然还同意了。

一次丁玲与冯雪峰去北海公园逛了一天后,胡也频终于暴发了。他发了疯般地到处找丁玲,等到丁玲和冯雪峰下午回到家,他不分青红皂白,挥拳直扑丁玲。当时的冯雪峰感觉非常尴尬。

三个人的生活终究还是存在问题的,丁玲也发现三个人的生活,没有想象中的那么快乐,她最终还是选择和胡也频一起生活,冯雪峰就这样离开了他们二人,去过自己的生活了。

冯雪峰离开北京两周后,丁玲就追了过来,于是,胡也频也追到上海。三个人又在上海开始了一场角逐。

后来在好友沈从文的开导下,他又重整旗鼓,回归了“家庭”。

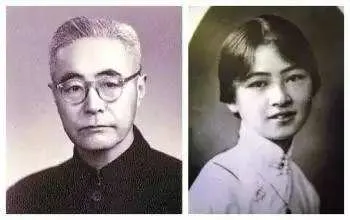

丁玲和胡也频真正结婚后,丁玲发现自己对丈夫胡也频虽然没有刻骨铭心的爱情,却有不离不弃的温情,婚姻生活还算美满。

可好景不长,1930年,胡也频被害。这时,丁玲刚刚生下儿子,得知丈夫去世,她悲痛欲绝。

之后丁玲又爱上了冯达,然而当她再次遇见冯雪峰时,虽然冯雪峰已经结婚,丁玲还是义无反顾的向冯雪峰表达了自己的爱。冯雪峰还是理智地拒绝了丁玲。

在冯达牺牲后,丁玲奔赴延安,又认识了陈明,这一次,她终于安稳经营了这段爱情,和陈明携手度过了余生。

1986年3月4日,丁玲在北京逝世,享年82岁。

纵观丁玲的一生,她爱得极其热烈也极其自由,她知道自己要什么。所以,看起来是风中的野火,桀骜不驯,其实却始终有着自己的方向。

对于她们三人同居这个做法,大家众说纷纭。有人觉得丁玲爱得干脆、大胆,也有人觉得丁玲的做法有悖伦理、水性杨花。

但其实,这都是个人的生活,我们也不能多加指责和干涉,毕竟,两个当事人都是愿意的,就说明他们都是真心喜欢丁玲的。

得不到的永远在骚动,被偏爱的永远都是有恃无恐。

爱情里,谁都想做被偏爱的那一个,因为很多人会同时爱上两个人。三角恋总是不能长久,因为三个人的爱情太拥挤了,始终还是要离开的。