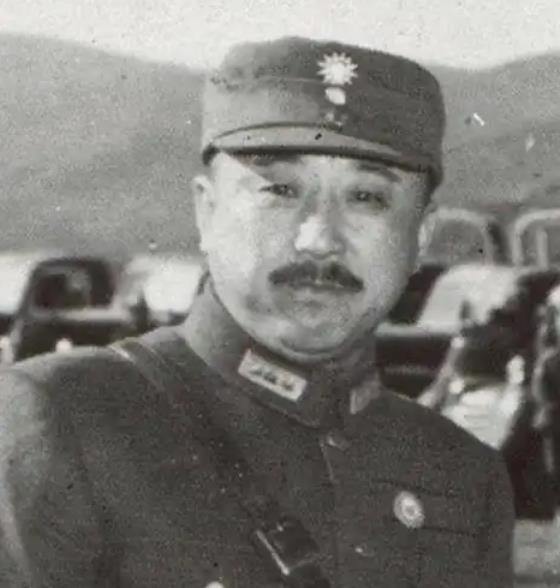

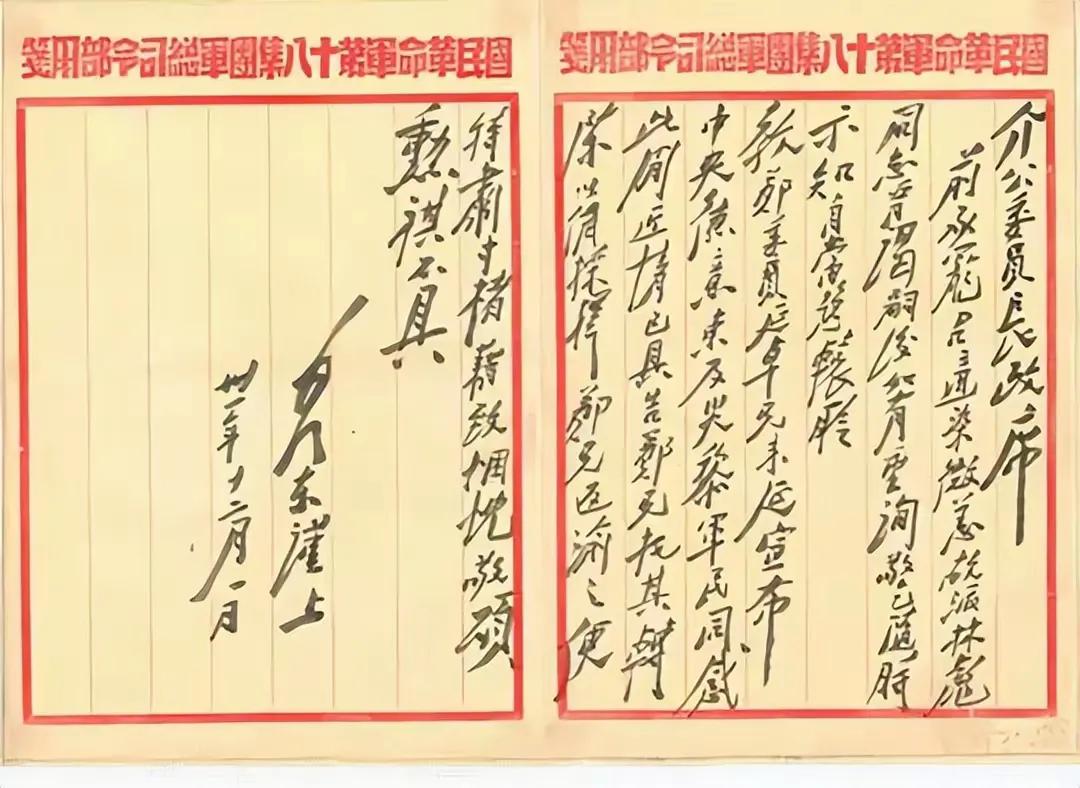

1954年5月17日,午后的北京,阳光斜洒在神武门前的青石板上。一辆黑色小汽车悄然停下,车门打开,身着灰色呢子大衣的毛泽东从车内走出,手里握着一根细竹竿,步伐轻快却不失沉稳。随行的罗瑞卿和故宫负责人韩炳文紧跟其后,脸上带着一丝疑惑——毛主席为何突然要来故宫? 更奇怪的是,他登上神武门城楼,俯瞰紫禁城那金光闪烁的琉璃瓦,却拒绝了进入宫内的邀请,只说:“就在外面看看吧。”这匆匆一瞥,究竟藏着怎样的深意? 神武门城楼上,微风拂过,毛主席站在城墙边,极目远眺。紫禁城的宫殿群在阳光下熠熠生辉,红墙黄瓦间仿佛诉说着六百年的兴衰。罗瑞卿回忆,毛主席那天兴致很高,指着远处的景山,笑着问:“那边的树,是不是明朝就有了?”韩炳文连忙介绍故宫的建筑布局,提到近期文物保护的进展。毛主席点点头,却突然话锋一转:“消防工作做得怎么样?宫里有没有隐患?” 这个问题让韩炳文一愣。1954年初,全国多地因气候干燥接连发生火灾,云南玉溪、长江岳轮的火情让珍贵文物毁于一旦。据《人民日报》1954年档案记载,仅1月至4月,全国火灾造成的文物损失高达数百件。 毛主席对此忧心忡忡,尤其是故宫,这座承载中华文明的宝库,绝不能有半点闪失。几天前,苏联消防代表团访华,提出故宫消防设施不足的建议,毛主席听后决定亲自查看。 他沿着城墙缓步前行,从神武门到东华门,目光扫过每一处屋檐、每一片瓦当。休息时,他坐在一个小马扎上,从口袋里掏出两个橘子,剥开后递给罗瑞卿和韩炳文,笑着说:“吃点水果,提提神。”这亲切的举动让气氛轻松了片刻,但当韩炳文试探着问:“主席,要不要进宫里看看?里面文物更多。”毛主席却摆摆手,语气坚定:“不进,今天就看看这些。” 5月19日,毛主席再次来到午门,专注地观赏一批新出土的文物。北京猿人的牙齿化石、商周的青铜器,每一件他都细细端详,时而皱眉,时而感叹:“这就是历史啊。”据故宫博物院档案,毛主席在午门停留近三小时,对文物的保存状态频频点头,却依然拒绝进入宫内。随行人员窃窃私语:主席明明对故宫情有独钟,为何始终止步门外? 5月20日,第三次探访,毛主席选择在西北角楼驻足。夕阳西下,琉璃瓦映着金红色的余晖,他站在城墙上,让随行人员拍下一张照片。照片中的他,背对紫禁城,目光望向远方。那一刻,城墙仿佛成了一道分界线,隔开了他与故宫的距离,也隔开了新中国与旧时代的痕迹。 三次登城墙,毛主席的目光始终停留在故宫之外。随行人员起初不解,直到后来才渐渐明白,这不仅是为了消防安全,更是他内心深处的一份坚持。 1949年,毛主席率领解放军进京前,曾在西柏坡反复告诫:“我们是进京赶考,决不当李自成!”李自成攻入北京后,住进紫禁城,沉迷享乐,最终被清军击败,葬送了大顺江山。毛主席深知,紫禁城不仅是文化的瑰宝,更是封建皇权的象征,高墙深院将统治者与人民隔绝,滋生骄奢与腐败。 1949年1月,北平和平解放时,毛主席多次致电前线,要求保护故宫免遭战火毁坏。据《毛泽东年谱》记载,他明确指示:“故宫是民族文化遗产,必须完好无损。”但保护归保护,他却不愿踏入这座象征旧制度的宫殿。 1951年,毛主席的表兄文梅清在国庆典礼上,竟将他比作“皇帝”,还抱怨自己未被安排在天安门城楼观礼。毛主席当即严斥:“这是人民的天下,不是我毛家的天下!”据《党史纵览》记载,毛主席一生严于律己,1951年整风运动中,他拒绝为表亲文运昌安排职务,批示:“不能因私情坏了规矩。”这些细节,折射出他与封建思想划清界限的决心。 故宫,承载了太多旧时代的烙印。毛主席不入故宫,是对封建礼教的决然告别。他选择站在城墙上,俯瞰历史,守护文物,却始终与人民站在一起。正如他在开国大典上回应“毛主席万岁”的呼声时所说:“人民万岁!”他要的,是跳出历史周期律,让新中国不重蹈覆辙。 夕阳下的西北角楼,毛主席的身影定格在照片中,背后是故宫的琉璃瓦顶。他未曾踏入紫禁城,却用三次漫步城墙,守护了民族的根脉,也划定了新中国与旧时代的界限。他的选择,是一份对人民的承诺:不做高墙内的“皇帝”,只做人民中的公仆。 据故宫博物院统计,自1949年至1976年,毛主席推动了多项文物保护政策,包括1950年成立的中央文物保护委员会,专门负责故宫等古迹的修缮。1954年他的三次探访,直接促成了故宫消防设施的升级,如增设灭火器和防火巡查制度。 这些举措,使故宫在20世纪50年代避免了重大火灾损毁。此外,毛主席倡导的“保护历史遗迹”理念,影响深远,至今仍是故宫博物院文物保护的指导原则之一。