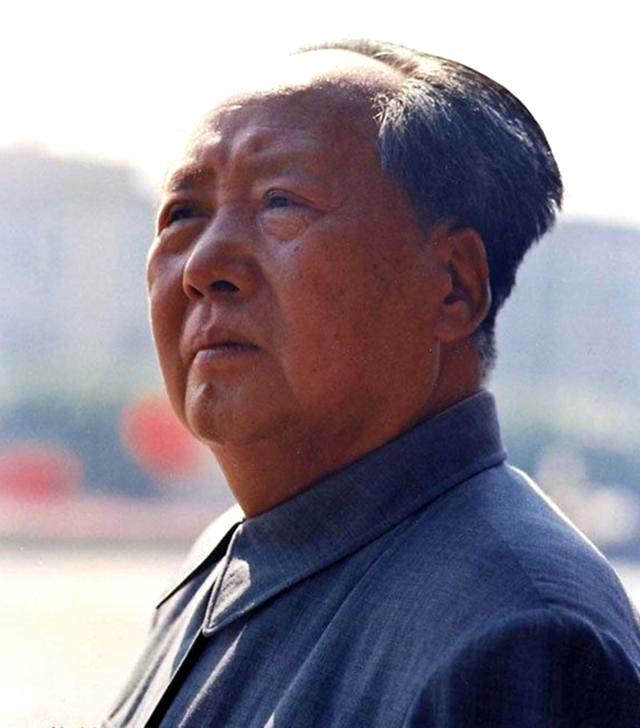

毛岸英的牺牲,给毛主席的打击非常大,那么,当毛主席见到彭德怀的时候,都说了什么话呢? 1950年11月下旬,朝鲜北部山区飘起了大雪。中国人民志愿军司令部所在的大榆洞,笼罩在一片萧瑟寒意中。就在前一天,一场突如其来的空袭打破寂静,几枚凝固汽油弹从天而降。 志愿军司令员彭德怀在防空洞中焦急踱步,当烟尘散去,指挥部已被烈火吞噬。 一个令人心碎的消息随即传来:在司令部担任俄语翻译兼机要秘书的年轻战士毛岸英,与参谋高瑞欣一同倒在了燃烧的废墟里。 这个年轻的战士,还有另一个身份——他是新中国主要领导人毛泽东的长子。 消息辗转抵达北京中南海时,已是几天后。毛泽东坐在堆满文件的桌前,手中燃着的烟卷久久未动。屋内只听见纸张的翻动声,那是一种克制下的沉默。 时间悄然滑过近三个月,朝鲜前线的炮火仍在轰鸣。 1951年2月下旬,肩负重任的彭德怀匆匆返回北京,向中央报告前线战况。 硝烟和疲惫刻在他脸上,内心更添一份沉重的负担。 见到毛泽东的那一刻,彭德怀紧绷的神情显露出深深的痛惜和自责。 他沉痛地表达了自己的愧疚:岸英在前线工作勤勉尽责,但由于自己对后方几次三番提醒加强防空的指示重视不足,最终导致了这场无可挽回的悲剧。 面对彭德怀的自责,屋内陷入长久的寂静。巨大的悲痛压在每一个字眼上,让言语显得苍白。 沉默良久,毛泽东的目光投向窗外,缓缓背诵起一段古老的文字:“昔年种柳,依依汉南。 今看摇落,凄怆江潭。树犹如此,人何以堪。” 这几句话出自南北朝文学家庾信的《枯树赋》,字字如刀,道尽了物是人非、生离死别的刻骨悲凉。种下的柳树,曾在江畔枝繁叶茂,终在风霜中凋零败落。 树如此,脆弱的人,在命运的无常面前,又当如何承受?字句里,是毛泽东作为父亲,对年轻生命骤然凋谢的无尽哀思。那亲手栽培、期望长成栋梁的孩子,猝然倒下,这锥心之痛,无言以表。 然而,伟人的坚毅并未被悲痛吞没。深沉的思绪最终从“树犹如此,人何以堪”的慨叹中回归现实。 他用平缓而坚定的语气对彭德怀说道:“打仗总有牺牲,没有不死人的战场。我们千千万万的志愿军战士都献出了生命,他们的牺牲,是崇高的,值得永远铭记。岸英,他同样是其中一个普通战士。不能因为他是毛泽东的儿子,就成了不得的大事。” 他没有沉溺于个人丧子之痛,话锋随即转向至关重要的前线现实,语气凝重地叮嘱,“现在美军在朝鲜战场上飞的飞机,密密麻麻啊,大约有一千多架!我们的司令部,是头脑和心脏,容不得半点马虎。你要立刻回去,务必想尽一切办法,加强警卫,保证指挥机关的安全,不能再有闪失。” 这番话,没有过多地停留在无法挽回的过去。 伤痛刻骨铭心,但一个肩负国家命运的政治家,一个正在指挥一场关系国运战争的核心领导者,比个人伤痛更重要的,是对生者的责任,是对胜利的信念。 他用“普通战士”定义自己的儿子,是将小我融入国之大义的最深诠释。 而他对彭德怀的最后叮咛,则是将悲痛化为力量,转化为对前线官兵生命的严苛守护。 这份理智背后,是为国家、为更广大人民谋幸福而必须承受的牺牲与坚韧。 毛岸英牺牲于异国他乡,最终安葬在朝鲜桧仓志愿军烈士陵园。 时光流转,在2024年的春天,一场特殊的展览在辽宁省丹东市的抗美援朝纪念馆拉开帷幕。 展柜中,一份特殊的展品引起许多参观者驻足凝望——那是毛岸英生前亲笔书写的部分日记影印件,字里行间仍能感受到那个满怀理想与热忱的年轻生命。 几乎同时,在北京举办的一场名为“纪念抗美援朝出国作战胜利”的主题图片展上,人们看到了另一位熟悉的身影。她是彭钢,开国元帅彭德怀的侄女。 这位年过八旬、曾官至少将军衔的老人,如今过着平静的退休生活。 当历史的画卷在眼前展开,当她缓步走过那一帧帧记录着热血与牺牲的画面时,她静静地凝视着,在众多珍贵的历史照片中,停留最久的是关于伯父彭德怀在朝鲜战场指挥作战和归国述职的影像,以及那些反映中朝军民深厚情谊的瞬间。 老人眼神复杂,沉默不语,仿佛穿越时空,回到了那个交织着炮火、责任与深厚情感的年代。 当年彭德怀心中那份沉甸甸的内疚,伴随着那个冬天朝鲜战场的大雪,一同沉淀在历史深处。 在毛泽东的书房,那几句古老的赋辞在空中凝结,而后,化作了一声沉重的叹息和一份更加沉甸甸的嘱咐。对于生者,战争还在继续,活着,就必须继续战斗下去。 历史如江水,奔流不息。后人回溯那些震撼人心的片段时,总能触摸到其中沉甸甸的人间真意。 毛泽东对彭德怀最后的提醒,其分量之重,远超千言万语的慰藉。 老话说得好,“当家人就得护着家人”,这或许是对那份超越个人情感的嘱托最朴素的理解。 信息来源: 《彭德怀传》 《彭钢少将参加纪念活动报道》 《人民日报》