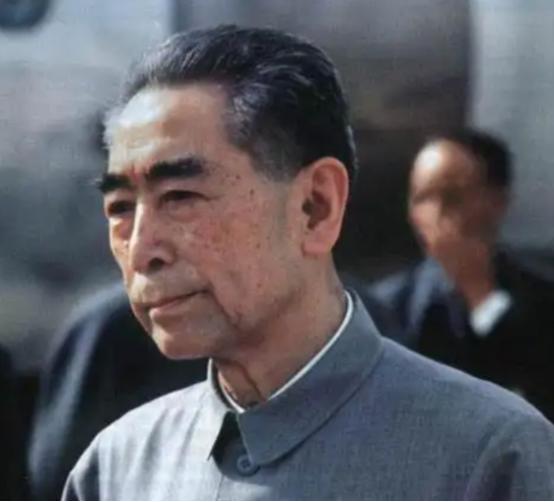

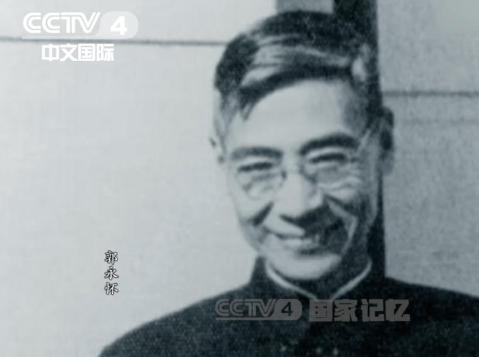

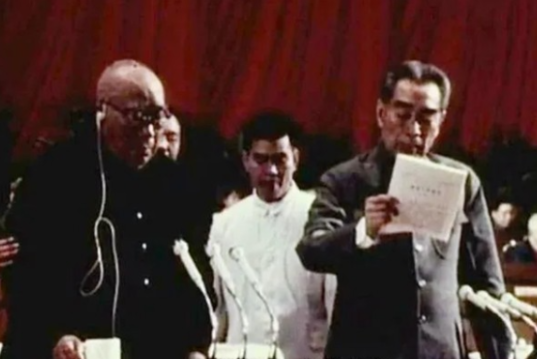

1968年12月6日,国家总理周恩来同志正在接待外宾,却突然终止会谈,走到门外失声痛哭。 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1968年12月6日,北京,中南海怀仁堂,国家总理周恩来正在接待外宾,当天的任务安排非常紧凑,接待的是一位身份重要的国际来宾,所有人都在有条不紊地推进会谈,气氛严谨,秩序井然。 就在这时,一名秘书神色凝重地走到总理身边,低声说了一句话,周恩来听完后,脸色瞬间苍白,握着茶杯的手微微颤抖。 他轻轻放下杯子,起身,快步走出大厅,脚步沉重,他站在门外许久,眼中泛起泪光,终于失声痛哭,这是他一生中极少见的情绪失控,连在最动荡的岁月里他也未曾如此。 他收到的消息是:一架军用运输机在北京首都机场附近坠毁,机上13人遇难,其中一位,是参与我国热核武器研究的高级科学家郭永怀。 事故发生时,飞机距离地面不到四百米,因技术故障失去控制,重重撞入机场外的一片玉米地,爆炸发生后,现场一片废墟,机身解体,乘客除机长外全部罹难。 救援人员在清理残骸时,发现两具抱在一起的遗体,中间夹着一个保存完好的公文包,内装的资料文件毫发未损,身份确认后,所有人才得知其中一位正是郭永怀。 郭永怀出生于1912年,是我国近代力学研究的先驱人物之一,他早年赴美留学,在航空工程和应用数学领域取得显著成就,1950年代,他被康奈尔大学聘为终身教授,在当时这是一份极高荣誉。 虽然生活优渥,科研条件优越,但他始终心系祖国,1956年,他决定回国,当时美国方面极力阻挠,他为了表明心志,将多年未发表的重要科研手稿亲手焚毁,之后携妻带女踏上归途。 回国后,他迅速投身国防科研工作,在国防部第五研究院,他参与建立中国第一座大型激波风洞,这项工程为后续导弹、航天器等高速飞行器的研究提供了关键数据支撑。 上世纪60年代初,中国原子弹研制进入关键阶段,科研团队面临理论计算和实验验证上的巨大难题,钱学森推荐了郭永怀,郭永怀随即加入原子弹项目,担任热力学分析和爆炸理论方面的研究工作。 在青海高原的研究基地,他常年驻守于海拔接近4000米的试验区,高寒缺氧、条件简陋,每天的工作强度极大。 他不仅要参与数据建模和爆炸模拟的理论推导,还时常深入试验现场,指导实验进程,他身体瘦弱,长期处于过度劳累状态,多次因高原反应晕倒,但从未请过一次长假。 1964年10月,中国第一颗原子弹在罗布泊成功引爆,郭永怀在现场见证那一刻后,因持续的紧张工作在试验结束后晕倒,被同事们紧急送往临时救护车,他醒来后第一句话是要求查看测量数据。 1968年冬季,中国在热核武器研究中取得重要进展,郭永怀负责的数据模型需要紧急向中央汇报。 他选择亲自携带重要资料返回北京,以确保信息准确安全,他登上从青海出发的军用运输机,随身带着的,是一只装有关键数据的皮质公文包。 飞机起飞后一切正常,但在接近北京机场时突发故障,最终坠毁,事故发生后,搜救人员在事故现场的废墟中发现了郭永怀与警卫员的遗体。 两人用身体护住了公文包,打开后,所有数据资料完好保存,这些数据在之后的核试验中被证实是极为关键的参考依据。 郭永怀去世22天后,中国又一次成功完成热核武器试验,他的研究为我国核武器从原子弹向更高层级迈进提供了坚实基础。 1968年12月25日,他被追认为革命烈士,1999年,他被追授“两弹一星”功勋奖章,他是唯一一位同时参与并贡献于核弹、导弹和人造卫星三个领域的科学家。 2018年,国际天文学联合会将一颗小行星命名为“郭永怀星”,以纪念他为科学事业所作出的卓越贡献,他的名字被永久铭刻在浩瀚星空之中。 那天周总理流下的眼泪,是对一位科学家的哀思,也是对一个国家栋梁的致敬,郭永怀用他的一生诠释了忠诚、无私和担当,他以身体护住了数据,更以生命守住了国家的未来。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:北京日报客户端——得知他殉职的消息,周总理罕见地临时中止接见外宾