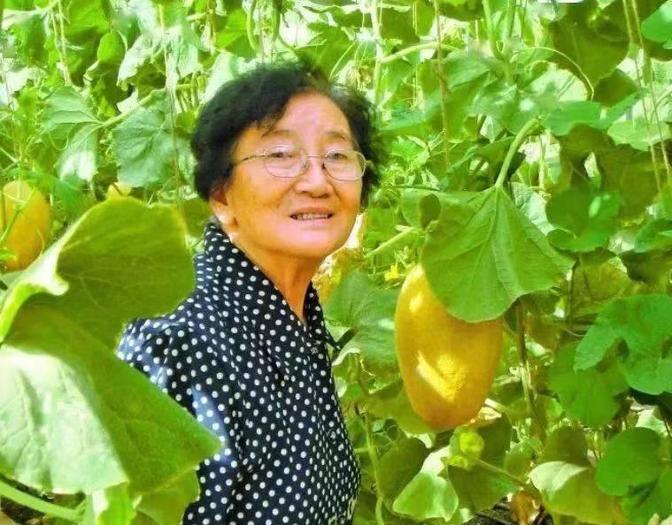

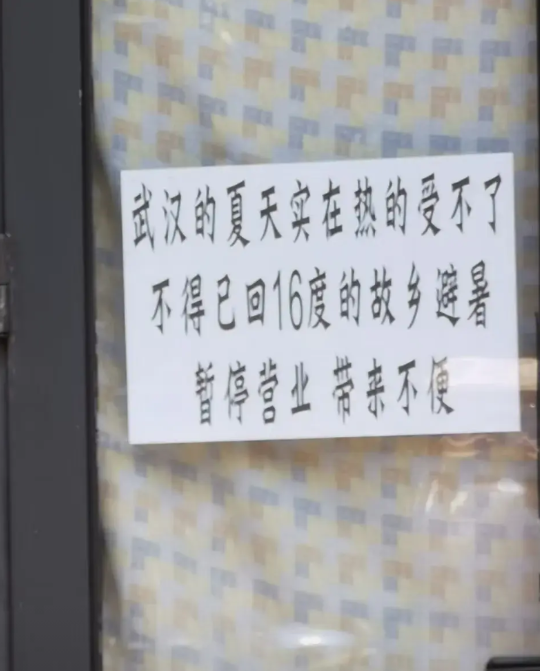

1955年,武汉1女大学生放弃城市工作,连夜出逃奔赴新疆,母亲气得生了大病,父亲发誓再也不与她往来,谁料几年后,女孩回家站在母亲面前,母亲惊讶道你是谁? 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 1955年,武汉,吴明珠刚从西南农学院毕业,专业是果蔬栽培,她的家在武汉,是书香门第,父母都是知识分子,兄弟姐妹也都在城市里工作。 家里已经为她安排好了一份体面的机关单位工作,单位就在北京,条件优厚,工作稳定,她的父母早早为她铺好了路,想让她留在城市,过上安稳的生活。 她却做出了一个让所有人都无法接受的决定,新疆农科院当时正在全国招人,她主动报名了,这个决定让家里陷入风暴,母亲身体本就虚弱,听到消息后整夜没有睡觉,过了没几天便病倒了。 父亲一向严厉,这次更是勃然大怒,表示不再认她这个女儿,家中亲戚朋友也纷纷劝她回头,但她不肯。 她悄悄收拾了行李,趁着家人不备,连夜坐上了去西安的火车,随后又转车前往乌鲁木齐,她身上只带了三块八毛钱,全是她平时省下来的生活费。 火车一路向西,从绿水青山驶入戈壁荒滩,到了新疆,组织上本想安排她做文职,但她坚持要去最艰苦的一线工作,最后,她被分配到了吐鲁番鄯善县农技站。 那里条件极为艰苦,住的是土坯房,水是苦咸的地下水,夏天屋里像蒸笼,冬天风沙夹着雪钻进棉被,她没有一句怨言,把简单的行李放下后,就下地干活。 她从城市来的时候,皮肤白净,说话轻声细语,穿着布拉吉裙子,根本不像干农活的人,第一天下地,村里人都觉得她干不了几天。 她自己心里清楚,她来这里,不是为了体验生活,也不是为了逃避家庭,而是为了实实在在地搞科研。 白天,她和技术员们一起在瓜地里工作,观察瓜秧的生长情况,记土壤湿度,筛选抗旱、抗病的品种,晚上,她回到屋里整理数据,写观察笔记,经常熬到深夜。 吐鲁番的夏天地表温度接近六十度,她在地里一蹲就是好几个小时,有一次,她在授粉时脚被烫出了水泡,只是简单包扎一下就继续工作。 三年时间,她几乎跑遍了当地所有的种植区,收集整理了四十四种地方瓜种,这些种子是新疆农民几代人留下来的宝贝,有的甜,有的耐旱,有的抗病,过去从来没人系统整理过,她一一做了编号和分类,为后续的科研打下了基础。 1962年,她和团队成功选育出了第一批改良甜瓜品种,其中一种叫“红心脆”的瓜,果肉鲜红,糖分高,口感清脆。 刚开始农民们不太相信新方法,她就在地头划出一块地自己种,等到了收获季节,她那块瓜地产量高、瓜也更甜,老百姓这才接受了科学育种的办法。 她的生活极其节俭,工资大部分投入了科研,买育苗设备、购置种子,日常开支一省再省,自己连件像样的衣服都舍不得买。 她的丈夫杨其佑是她的同学,本来可以在北京继续读研究生,也有很好的单位,但他选择来到新疆和她一起生活,他们结婚很简单,只在当地办了一场小型婚礼,生活全靠两个人互相照应。 他白天工作,晚上还要帮她翻译国外的文献资料,有时候陪她下田收集数据,一干就是几十年。 有一年她怀孕了,依然在田里工作,天气炎热,她中暑昏倒,被送回住处休养,孩子出生后,她仅休息了三个月,就又回到了瓜田,两个孩子都送回武汉,由她的母亲和哥哥帮忙抚养。 等孩子稍大一些,她带着回武汉探亲,因为离开太久,孩子不认得她,连母亲也愣了好久才认出来。 她的皮肤被晒得黝黑,手上满是老茧,与从前那个爱穿旗袍的女儿判若两人,母亲没有多问,只是握着她的手,眼圈红了。 1984年,她在科研团队的努力下,育成了“8424西瓜”,这种西瓜皮薄肉厚、汁水丰富、甜度高,一推出就迅速在全国推广开来,成了家家户户夏天餐桌上的主角。 这个品种的成功,不仅提高了瓜农的收入,也改变了整个中国的西瓜品种结构,她也因此被称为“甜瓜奶奶”。 几十年间,她一共育成了三十多个瓜类品种,有些出口到了国外,她一直不喜欢接受采访,也不习惯在领奖台上说话,只觉得自己干的事就是该干的事。 2017年,她患上阿尔兹海默病,逐渐忘记了很多事情,连亲人名字都叫不出来,但她仍能准确地说出瓜种的编号、播种的时节、授粉的时间。 一生中,她把最好的年华都留在了田里,把一颗颗种子种进干涸的盐碱地里,也种进了千千万万个中国家庭的碗里。 她曾经是那个连夜出走、让父母伤心的女儿,也是那个在黄沙里默默扎根,悄悄开花的科研人,她没有走在热闹的大道上,而是选了一条偏远的窄路,走了六十年,把那条路变成了瓜果飘香的丰收之路。 对此大家有什么想说的呢?欢迎在评论区留言讨论,说出您的想法! 信源:人民资讯——深挖|甜瓜院士吴明珠:择一业,终一生,成一事