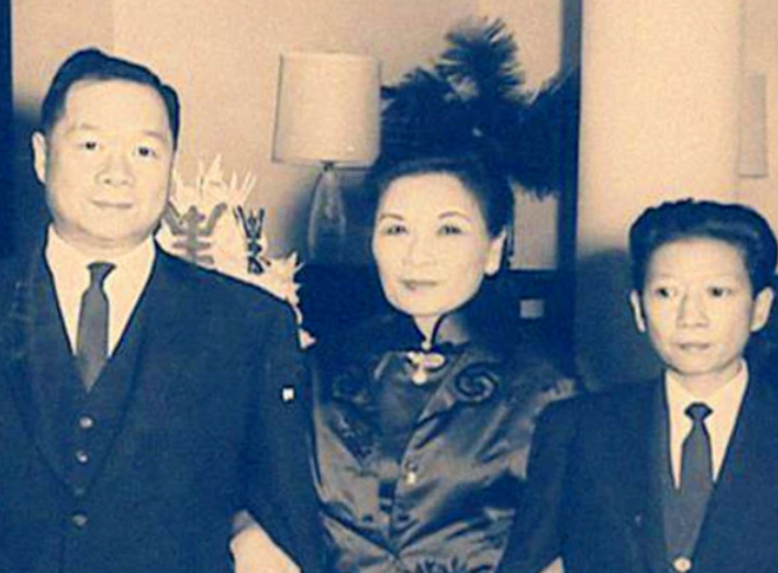

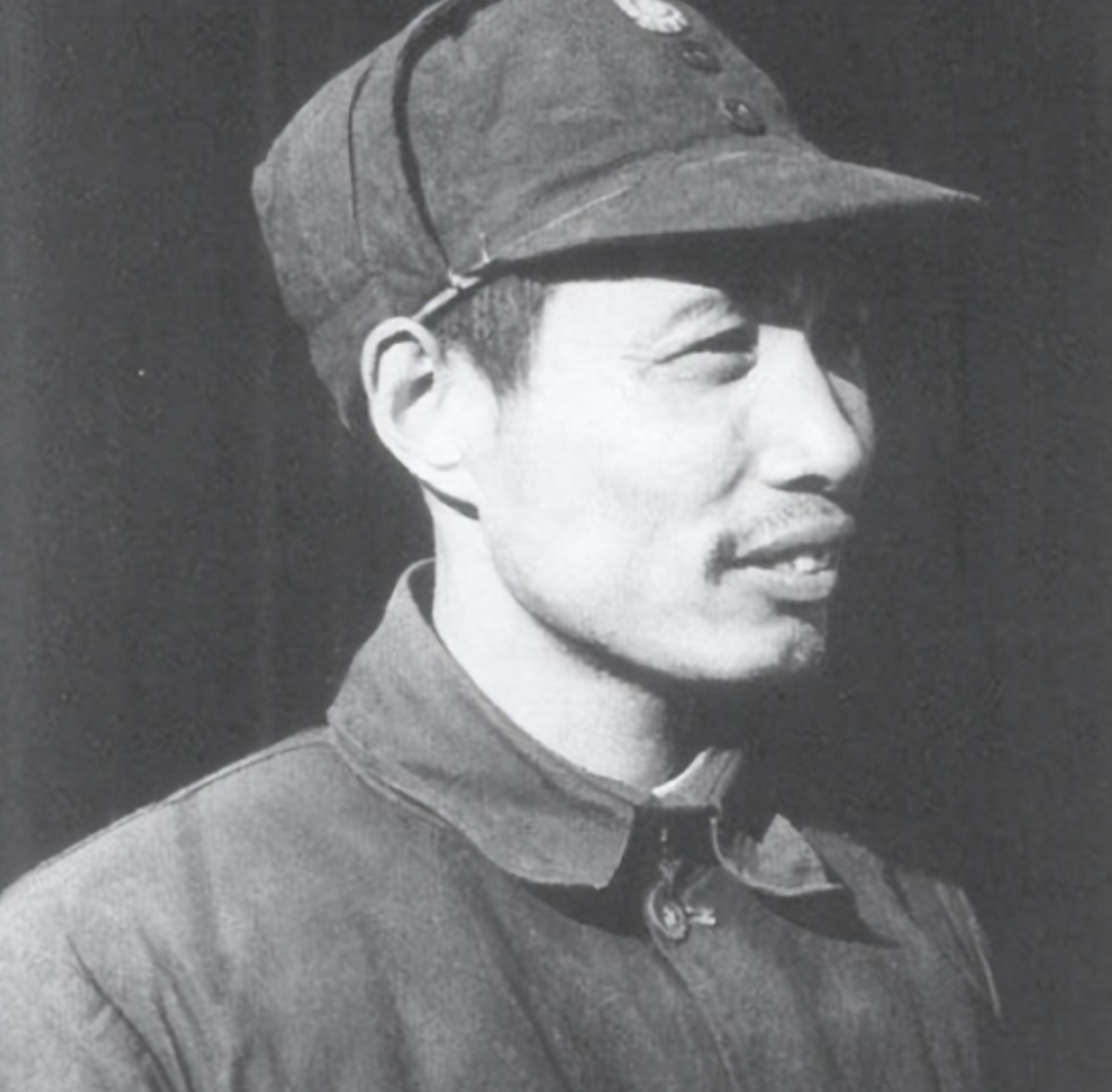

2013年刘思齐回板仓祭奠毛岸英,听闻毛岸英心愿未了:我代他完成 “年轻同志,我要进去看看,这次是替岸英来的。”2013年9月19日,平江向家砖屋的木门吱呀打开,83岁的刘思齐拄着手杖,声音不高,却透着一种不容拒绝的坚定。门口的讲解员愣了一下,随即让出通道。秋日阳光斜照,一地金黄,老人步子缓慢,却没有停顿。 她此行的目标很清晰——弥补一桩63年前的缺憾。1950年5月,毛岸英回长沙给外婆祝寿时,原本打算到砖屋探望舅舅一家,因亲友相聚被劝阻,行程作罢。半年后,他战死异国,再无归期。多年过去,砖屋一直等不到那位英俊少年的脚步。如今,刘思齐来了,她要替丈夫完成这段未尽的乡愁。 砖屋有两百多年的历史,青瓦黛墙,院落深深。刘思齐先去了正房。那是当年杨开慧和孩子们避难时住过的地方,窗槛低矮,木格细密。她抚摸斑驳的窗棂,像在触碰岸英童年留下的温度。随后,她掀开厚重的门帘,走进保姆陈玉英与三个孩子的卧房。墙角摆着一张旧木床,床脚刻着简单纹饰。老人蹲下身,指尖轻扫灰尘,忽然眼眶泛红——这张床,岸英和弟弟岸青曾经睡过。 一圈看完,工作人员陪她回到院中,提及纪念碑设计打算增刻志愿军浮雕。刘思齐摇头:“战友们长眠够沉重了,给他们几个活泼孩子作伴,让天真冲淡硝烟,这样好。”声音不高,却透着决断。周围人对视,无不点头。 短暂歇息后,她端坐在木椅上,望着院中落叶,思绪被拉回上世纪四十年代。那时,她才十六七,刚脱离新疆监狱的阴影,到延安见到毛泽东。老人一抬头,笑着叫她干女儿。她记得清楚,那天屋里炉火通红,窗外黄土坡冷风刺骨。毛泽东说:“思齐,进屋烤火,再冷也别丢书本。”一句话,温暖她整个青春。 也是在延安,她遇见了刚从莫斯科归来的毛岸英。对方一身苏式军装,礼貌得体,却很快被父亲要求脱下“洋味”,换上打补丁的旧棉袄。岸英没有半句抱怨,还把皮靴送给小战士。那一刻,刘思齐觉得眼前这个大哥哥并不遥远。 真正的情愫萌芽在西柏坡。土改队的篝火旁,毛岸英讲起自己八岁随母坐牢的经历,他说到难处时停顿了一下,耸耸肩笑道:“命硬点,也算好事。”刘思齐听得心酸,抬头见他眼中依旧透亮,突然就想给他一个拥抱。那晚,山风呼啸,星空极亮,两人靠在一起,火光映红了脸,也点燃了未来。 1949年10月,北京香山红叶正好,两人简单而隆重地结婚。鲜花是警卫员从山坡上现采的,结婚照用的是附近摄影师的老相机。照片里,毛岸英站得笔直,嘴角带笑;刘思齐微侧头,麻花辫垂到胸前。她没想到,这张合影会成为永别前唯一一帧完整的幸福。 翌年秋,朝鲜战事吃紧。毛岸英递上请战书,只说一句:“我学俄语这么多年,前线用得上。”他瞒着妻子。刘思齐因阑尾炎住院,岸英夜里探望,握着她的手,低声交代:“信如果慢,不要急。”她察觉异样,却被一句“出差”搪塞。直到新华社战地照片流入国内,她看见报上那张熟悉的侧影,才明白丈夫已赴战场。 1950年11月25日清晨,美军轰炸机袭击志愿军司令部。几枚凝固汽油弹撕裂静默山谷。毛岸英和高瑞倒在烈焰中。潘桥河边雪尚未化,战场电台却再无他的声音。毛泽东得讯,沉默良久,只说:“告诉思齐要慢。”此后整整三年,老人和张文秋轮番遮掩,刘思齐在等待、猜测、惶恐中度日。直到1953年夏夜,她冲到中南海,哽咽问:“为什么岸英还不回来?”答案如霹雳落下。她哭到窒息,毛泽东扶住女儿,手冰得毫无血色:“以后,你就是我的亲闺女。”这句话,她记了一辈子。 悲痛没有击倒刘思齐。复原伤口后,她回到军事学院翻译室,埋头译教材、带学员。有人劝她改嫁,她摇头:“他在前线只牺牲了25年,我替他活久一点。”此话语气轻,却压得人说不出话。日子久了,校园师生都明白,那位瘦削女老师似乎永远活在某个停格的1950年。 时间来到2013年。长沙黄花机场外,初秋的风带着桂花香,刘思齐下飞机时特意停住脚步,深吸一口气。有人好奇,她只是淡淡说:“这味道,他会喜欢。”走访板仓、橘子洲,她脚力已不及昔年,却坚持每一站亲自步行。夜里回到宾馆,她摊开地图,用红笔圈出沿途所有与岸英有关的地点,像在给自己交作业。 9月20日清晨,老人再进砖屋。讲解员递给她一封复印信件——那是1949年岸英写给舅舅向三立的家书,字迹遒劲。“望家中诸长辈珍重,待我凯旋,再共话桑麻。”刘思齐轻笑,却忍不住抖着手。她把信纸贴在胸口,低声说:“岸英,我来替你回家了。”身旁工作人员红了眼眶,却默默退后几步,给老人留出一片安静。 午后,刘思齐在院中木桌前写下几行字,托人放入纪念馆档案:一,碑前不雕战斗场面;二,保留孩童雕塑方案;三,任何祭品从简,以书籍、铅笔代替花圈。末尾落款:刘思齐,2013年中秋。 那天夜里,她没有参加长沙的家宴,而是独自坐在宾馆阳台。月亮很圆,楼下车水马龙。她端着一杯白开水,对着夜空轻声:“岸英,中秋快乐。”