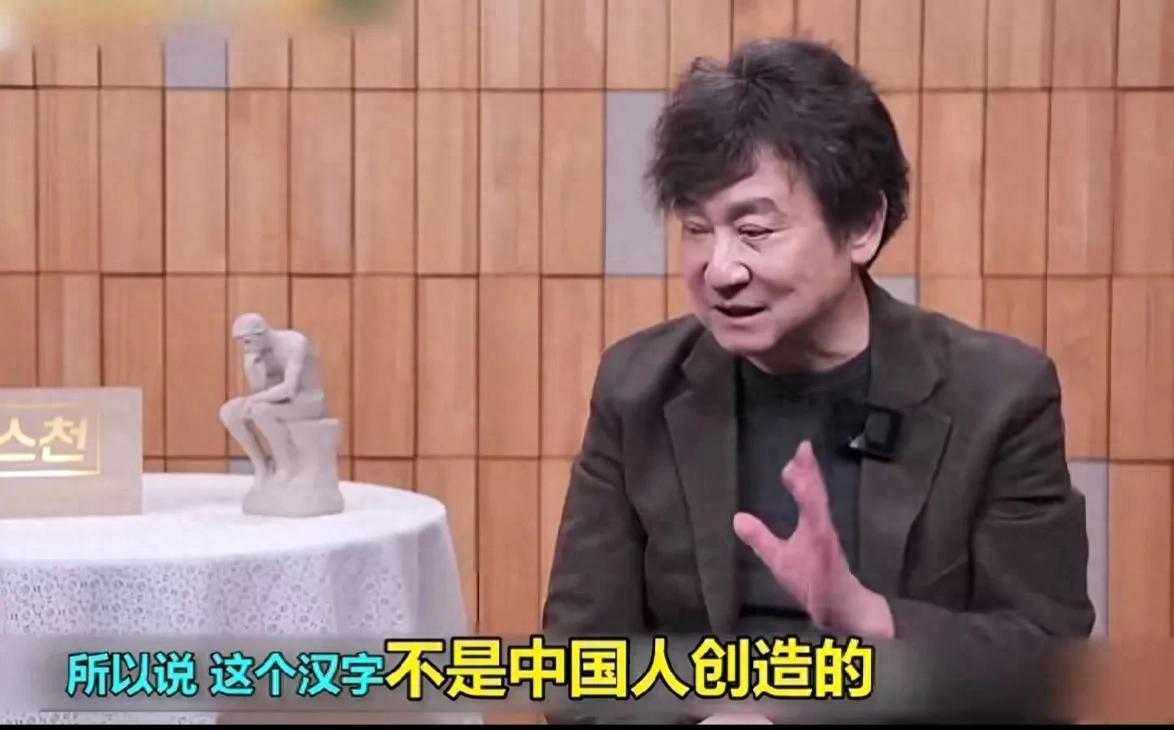

汉字发明权引爆争议?韩国教授称汉字是韩国发明的,遭全网群嘲 韩国教授一句“汉字是我们发明的”,直接把自己送上了热搜,不是因为观点新鲜,而是因为太离谱,连自家网友都看不下去。 网络上群嘲一片,有人调侃“下次是不是连四大发明也要拿走”? 韩国对汉字的态度,从热爱到否定,几十年来一直在“左右横跳”。 “汉字是韩国人发明的。”如果这话是小学生写的作文,那可能老师会在旁边打个问号,但这次说这话的人,是韩国某大学的教授金振明。 在电视节目上义正词严地讲出来的,仿佛他才是历史的搬运工、真相的发言人,结果一出口,国内外网友集体“黑人问号脸”。 尴尬归尴尬,荒谬归荒谬,这种说法还真不是第一次冒头,2007年,韩国有人还真试图把“汉字”列为世界文化遗产,说是他们“贡献巨大”,不过当年这事最后不了了之,连联合国教科文组织都没搭理。 现在,金教授又把这事翻出来,难免让人怀疑:这是历史研究,还是文化碰瓷?汉字的起源,早有定论,距今三千多年,甲骨文和殷墟青铜器都是活证据。 而韩国史上最早能找到的汉字文献,也得追溯到公元前3世纪之后,就算坐上时光机,也很难把这段时间“压缩”到让韩国人变成发明者。 说到底,汉字不是泡菜,真抢不走,文化嘛,讲究的是传承,不是归属权。 其实韩国这几年在文化领域“出圈”的操作也不少了,什么“端午节是我们的”、“孔子是韩裔”、“汉服是韩服原型”……一次比一次离谱,但每次都能引发全球关注,某种程度上也算是“热搜制造机”了。 但如果认真翻翻韩国自己的历史,其实会发现,他们对汉字的感情,一直挺复杂的,你不能说他们讨厌汉字,但也肯定谈不上热爱。 从历史上看,汉字在朝鲜半岛的地位,一度是“王者级别”,别的不讲,朝鲜王朝的官方文书、诗词典籍,几乎全是汉字。 像高句丽的太王碑、百济的文人诗集,放在今天就是满屏的繁体字,甚至连朝鲜著名的《训民正音》,也就是韩文字的起源,起初也只是被当成“民间语”,地位远远不如汉字。 可是到了近现代,韩国突然开始“去汉字化”,几十年下来,韩国年轻人识汉能力急剧下滑,现在能认100个汉字的大学生,已经算“高材生”。 讽刺的是,韩国社会对汉字“嘴上嫌弃,身体很诚实”,医生、律师、法官这些职业,考试里全是汉字词汇,考不过你就别想上位。 再加上韩国的古籍基本都用汉字写,现在的年轻人要查资料,得靠翻译软件,文化断层,已经成了现实,一边是民族情绪,一边是文化现实,韩国在这个问题上,确实挺纠结的。 要说韩国为什么反复在汉字上做文章,说到底还是文化认同出了问题,小国寡民,夹在中日之间,历史上被侵略、被殖民、被同化的记忆太深了。 于是,为了追求“文化自主性”,他们选择了“去汉字”,选择了把传统文化上的痕迹一刀切。 但问题是,文化不是衣服,说脱就脱,说换就换。你越是刻意否定,就越说明你对它的影响无法摆脱,就像有人为了证明自己“独立自主”,非得去改祖宗的名字,这不是自信,是焦虑。 而这场“汉字发明权”的闹剧,恰恰是这种焦虑的集中爆发,金教授的发言,可能不是无知,而是一种“学术包装下”的文化宣示。 我们不想再被认为是“文化接受者”,我们也想当“原创者”,可惜历史不是你想写就能改的剧本,逻辑链条和实证材料,是绕不过去的门槛。 文化的发展,从来不是靠“抢”来的,而是靠“传”出来的,中国的汉字之所以能走出国门,靠的不是专利证书,而是几千年不断演化出来的影响力,就像现在汉字在日本、越南、朝鲜半岛的残留痕迹,本身就是历史的馈赠。 韩国如果真想在文化上“自立”,不如好好梳理和利用这些遗产,而不是靠蹭边、碰瓷来刷存在感。 金振明教授的一番言论,虽然荒唐,但也提醒我们:在全球文化竞争越来越激烈的当下,谁都想在话语权上刷出一份存在感。 可是文化这事儿,拼的不是谁嗓门大,而是谁底子厚,谁能让别人心甘情愿去学、去用、去传。 中国的汉字,不需要别人“认证”,它的影响力早已沉淀在东亚的历史纹理里,而韩国,若真想在文化领域走得更远,得靠真本事,而不是“拿别人的老祖宗当自家标签”。 文化的路,从来都不是比谁抢得快,而是看谁走得稳。

评论列表