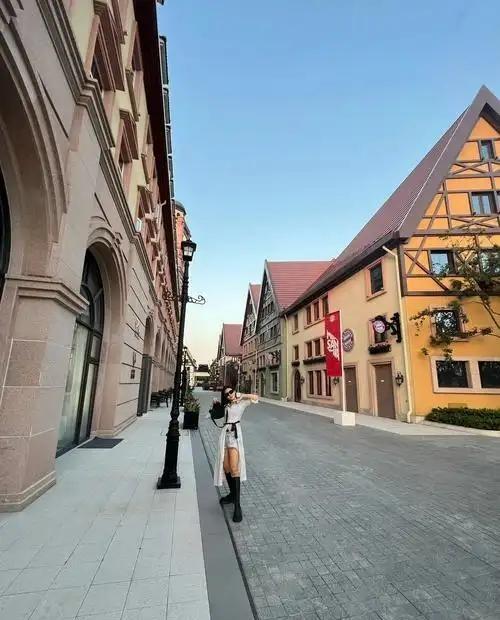

德国安的什么心?德国把好几个国家级重点实验室搬到了中国,而且是整个团队带家属过来的,江苏苏州太仓市那边建了好多欧洲小区和德国小镇,因此那边人称小德国,几百家德企扎堆。 很多人可能不知道,太仓和德国的合作早就不是新鲜事了,几十年的积累下来,才形成了现在的规模。 现在太仓已经聚集了几百家德企,覆盖了新能源汽车、工业母机、航空航天这些高端制造领域,还有港航物贸、金融保险这些现代服务业。 为啥德企都愿意往这儿跑?首先得归功于当地实打实的配套服务,让德国企业和员工能安心留下来。 对于企业来说,这里有专门的中德亚太总部经济产业园区,还有零碳制造示范园区,政策上鼓励德企把结算、研发这些核心总部功能转移过来。 知识产权保护也做得很到位,专利快审、优审服务能帮企业节省大量时间,海外知识产权保护也有保障,甚至还能通过知识产权质押融资,解决企业发展的资金问题。 对于员工来说,生活便利度直接拉满,当地建了人才公寓,还能提供定制化包房服务,解决居住问题。 孩子上学有西浦附属实验学校、华顿外国语学校这些国际化学校,从小学到高中都能享受双语教育,不用愁教育衔接。 看病有瑞金医院太仓分院和中德创新城医养中心,就医方便。 早在上世纪70年代,中德就已经开启了计量技术领域的官方合作,1979年双方签署的计量技术合作协议,每五年续签一次,一直延续到现在。 早期德国联邦物理技术研究院给中国提供了不少技术支持,培训了几百名中国计量工作者,还赠送了齿轮渐开线基准、高温标准钨带灯这些关键的基标准仪器,帮中国完善了工业发展需要的计量基础。 随着合作越来越深,双方的地位也从早期的技术支持变成了平等协作,在国际单位制基本单位重新定义这样的前沿领域一起开展研究,中国科研人员研制的新型激光器还成了国际标准之一,德国企业也用这种技术来校准自己的产品,实现了互利共赢。 到了现在,德国选择把国家级重点实验室搬到中国,核心原因之一就是中国已经成了全球最重要的市场和制造基地。 德国的制造业实力虽然强,但本土市场规模有限,而中国有庞大的消费需求和完整的产业链,德国企业要想保持竞争力,就必须贴近市场进行研发和生产。 就像德国商会的调查报告显示的,虽然有部分企业觉得市场竞争有压力,但92%的德国企业都计划继续在华开展业务,超过一半的企业还打算增加投资。 因为他们清楚,中国市场不仅大,而且创新活力强,55%的德国企业都预计中国竞争对手会在五年内成为行业创新领导者。 把实验室搬到中国,科研人员能直接接触到市场需求和产业链上下游资源,研发出来的技术和产品能更快实现产业化,不用再经历“研发在德国、生产在中国、反馈再传回德国”的漫长周期。 比如在新能源汽车领域,中国的市场规模和技术应用速度都走在世界前列,德国相关实验室搬到中国后,能第一时间获取市场反馈,调整研发方向,这比在本土闭门造车效率高多了。 另一个关键原因是中国的科研环境和配套能力已经达到了国际一流水平。 现在中国的科研投入规模稳居世界第二,拥有全球最多的科研人员,还有很多独特的科研基础设施,这些都是吸引德国顶尖实验室的重要筹码。 对于科研人员来说,在中国不仅能获得充足的研发资金支持,还能接触到更广泛的应用场景和更丰富的人才资源,这对于科研成果的转化和个人职业发展都更有利。