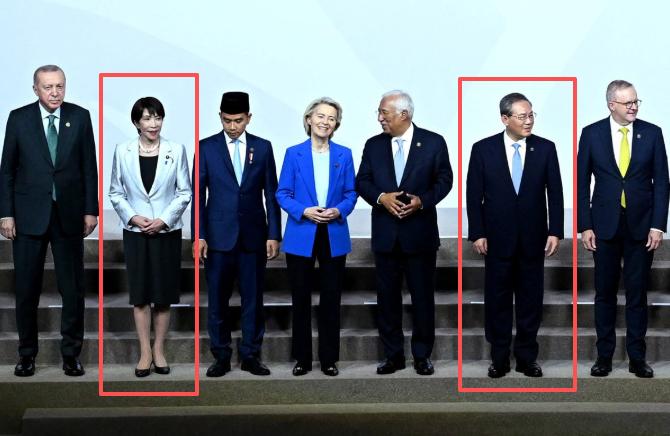

在南非举行的G20峰会期间,德总理向韩总统提问:“很好奇韩国怎么看待中国?” 今年11月,南非约翰内斯堡G20峰会上,默茨与李在明会晤,问出了这个问题,但李在明却没有正面回应,而是顾左右而言他,说:“韩国需要向德国学习统一的经验,毕竟德国拥有这方面的成就。” 然后,默茨回答:“统一没有诀窍,靠的是对文化的认同。”双方随后便没有再继续这个话题。 两只“老狐狸”说了半天一句有用的都没有,什么文化之类的,朝韩本来文化就一样,但也没有实现统一。 德国当前对华政策正处于调整期,德国高度依赖中国市场,经济联系紧密,但欧美对华“去风险”压力不断增大。 李在明的回避并非偶然,他自打上任后便努力修复中韩关系,如今不在公开场合表态中国,大概是为了不让来之不易的中韩合作成果受到干扰,从而为自己外交腾挪留出空间。 与此同时,李在明在朝鲜半岛政策上也面临挑战。他提出“尊重朝鲜体制、不谋求吸收统一”,力推和平统一理念。 但国内外压力并未消退,如何平衡对华、对朝、美韩同盟三重关系,考验着他的智慧。 尤其是近期,东北亚地区由于中日关系的紧张,李在明也无所适从,只能走一步看一步,如果现在跟默茨说了些什么,将来自己做出与言论相悖的举动,自己又该如何解释呢? 德国的战略焦虑与韩国的外交回避,折射出全球秩序变化下的复杂博弈。德国想通过韩国视角,更了解中国,韩国则力保自身战略空间,不轻易卷入大国博弈的漩涡。 默茨的提问,其实反映了欧洲国家在美中竞争中寻找“亚洲视角”的新趋势。德国试图通过韩国的实际经验,评估“脱钩”与合作的利弊,寻求更独立、更灵活的对华政策。 韩国对中国的认知极为复杂,民间层面,对中国的负面看法居高不下,2024年皮尤民调显示,韩国人负面评价中国比例高达97%,但双方经贸往来却十分热络。 尤其是中日关系紧张以来,不少在日华企都在转移资产以规避风险,韩国趁机捞了一笔,可见大家虽然对华评价负面,但说归说,做归做。 文化层面的摩擦同样明显,从雾霾归因到端午节、泡菜等文化归属争议,中韩之间的认知差异屡屡成为新闻热点,进一步加剧了民间情绪的波动。 但在官方层面,中韩关系近年持续修复,11月1日,李在明与中国领导人会谈,双方同意全面恢复战略合作伙伴关系,两国元首多次通话,显示出高层沟通的积极意愿。 德国对中国的态度也呈现两面性。既强调对华合作、肯定中国发展成就,又在高科技、供应链领域推动“去风险”甚至“脱钩”。默茨政府的两难处境,是当下欧洲普遍面临的现实。 德国试图借韩国经验规避风险。无论是经济层面的依赖评估,还是对中韩关系“亦敌亦友”现象的观察,都在为自己的对华政策寻找可行性方案。韩国的“平衡手法”成为德国关注的样本。 默茨在峰会后坦言,美国缺席本次G20不是明智之举。事实上,美欧在对华政策上并非全然一致。德国经济界普遍反对与中国彻底“脱钩”,更愿意在合作中“去风险”,而非全面对抗。 对韩国来说,如何在中美之间求得最大利益,是现实考题。美国要求韩国在半导体等关键领域“选边站”,而中国则是韩国最大的贸易伙伴。李在明只能小心维系“战略模糊”,不轻易站队。 李在明在外交舞台上的表现,折射出现实主义与灵活平衡。既不冒然表态中国,也不冷落德国,反而主动提及德国统一经验,为自己主打的“和平统一”政策寻找国际支持。 默茨的回应同样有深意。他强调德国统一“无秘诀”,核心在于民族共识与和平进程。这既是德国的经验之谈,也隐晦表达了对朝鲜半岛问题的态度——反对激进,主张渐进、包容。 值得玩味的是,默茨并未提及德国统一高达1.5万亿欧元的经济成本。这既是现实考量,也是对韩国的一种善意——毕竟,重提经济负担只会加重半岛统一的心理障碍。 从更大层面看,德韩这场对话超越了双边议题。对韩国来说,争取德国支持,有助于推动“和平统一三阶段方案”,强化在半岛问题上的国际话语权。对德国而言,获取“亚洲近邻”的真实经验,有助于自身政策调整。 德国对华视角的变化,也传递出一个信号:在全球化与地缘政治博弈中,单一立场已难以为继,多元化、多渠道的认知成为大国外交新常态。 中韩关系虽有摩擦,但经济合作基础牢固,自1992年建交,两国交流持续升温,2023年双边人员往来超370万人次。 国际社会普遍关注德国对华战略调整,许多分析认为,德国正寻求在美中之间保持更大自主权,避免在全球分化趋势下被动失分,韩国的“模糊策略”则为德国提供了宝贵样本,毕竟,即便什么都不说,本身也是在传递信息。 参考信源: 默茨会晤李在明:要制定对华战略,想听听韩国看法 观察者网 2025-11-23