谈及最近的大事,“院士增选”不得不说是高教领域上浓墨重彩的一笔,每一名院士都是国家创新发展的关键引擎和不可或缺的战略资源。而在某种程度上来说,一所学校的院士多寡也证明了该校的教学实力。这些站在科研金字塔尖的学者,就像一座座灯塔,不仅照亮学术前沿,更深深影响着年轻学子的成长路径——他们带来的不仅是知识的高度,更是视野的广度和精神的厚度。

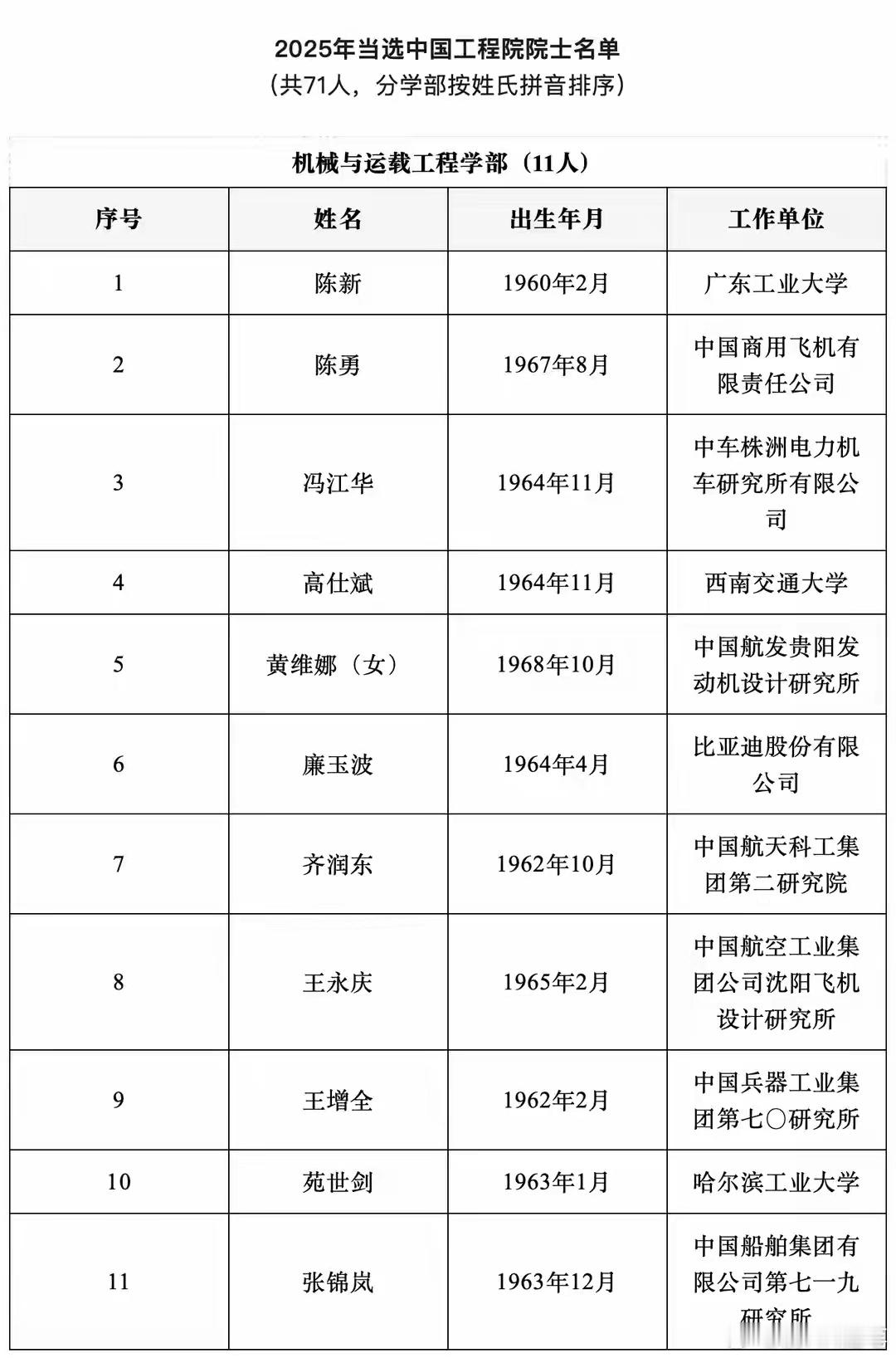

近日,中国工程院2025年院士增选结果揭晓,同济大学土木工程学院李国强教授光荣当选。这一喜讯,不仅是个人的崇高荣誉,更是同济大学在传统优势学科上实力薪火相传的生动证明。

值得一提的是,在2023年的院士增选中,同济大学已有4位教授当选,其中郑庆华教授、童小华教授当选中国工程院院士,翦知湣教授、高绍荣教授当选中国科学院院士,加上此次新增,使学校的院士队伍持续扩容。如今,这支由中国科学院院士17人、中国工程院院士29人组成的顶尖团队,为学校的教学科研实力提供了强大助力。

强大的师资队伍自然支撑起深厚的学科底蕴,同济大学作为双一流建设高校,其学科布局既有传承又有创新。传统优势学科继续保持着领先地位,同时,学校在人工智能、生物医药、新材料等新兴领域也展现出强劲的发展势头。根据ESI最新数据,同济的材料科学、计算机科学、临床医学等20个学科领域进入全球前1%,材料科学、环境/生态学、临床医学、化学和计算机科学冲进全球前1‰,工程学更是跻身全球前1‱,成为绝对的核心王牌。这种新旧动能的有机结合,让同济在保持传统特色的同时,始终站在时代发展的前沿。

对学子而言,这些学科实力最终都会转化为实实在在的成长红利。同济大学不仅有60个国家级一流本科专业、8个全国第一专业作为支撑,更打破学科壁垒,通过学科交叉融合为学生提供多元成长路径,推出“人工智能+“的创新探索,构建“1+N+1”的人工智能赋能路径。这种“因材施教+交叉融合”的思路,让每个学生的特长都能得到发挥,成长路径不再局限于单一专业。

更难得的是,同济从不止步于“纸上谈兵”,而是注重实践能力与国际视野的双重塑造。作为国内高校中最早成立创新创业学院的院校之一,这里有充足的资金支持、专业的导师指导,让学生的创意能落地转化为实际项目;与德国、法国、意大利等欧洲高校深度合作的联合培养项目,以及遍布全球的合作伙伴网络,让学生有机会走出国门,在跨文化交流中拓宽眼界。这种“接地气”又“望世界”的培养模式,让学生既能在学术上站在巨人肩膀上,又能在人格养成上获得全面成长。

归根结底,大学的魅力不在于大楼,而在于大师。从李国强教授的新晋当选,到每一位院士的辛勤耕耘,同济大学用百余年的办学历史告诉我们:真正的教育,是让每一盏明灯都能照亮更多前行的道路。当院士们深耕科研的同时,他们也正在为年轻一代搭建更高的起点——这或许就是同济最动人的地方:既有历史的厚重,又有创新的活力;既保持着对工程技术的极致追求,也孕育着人文艺术的无限想象。在这里,知识与情怀相遇,严谨与创意共存,而这正是培养能够面对未来挑战的人才最需要的土壤。