根据司法机关认定的事实,加害人钟某某与被害人潘某某系同班同学,且长期接受潘家无偿接送上下学的帮助。然而,钟某某因嫉妒被害人学业优异、家庭和睦,竟产生杀人念头。在实施犯罪前,加害人不仅通过网络购买作案工具、提前勘察现场,更通过搜索“14岁杀人刑责”“邯郸案判刑”等关键词,系统研究未成年人刑事责任年龄相关法律规定。

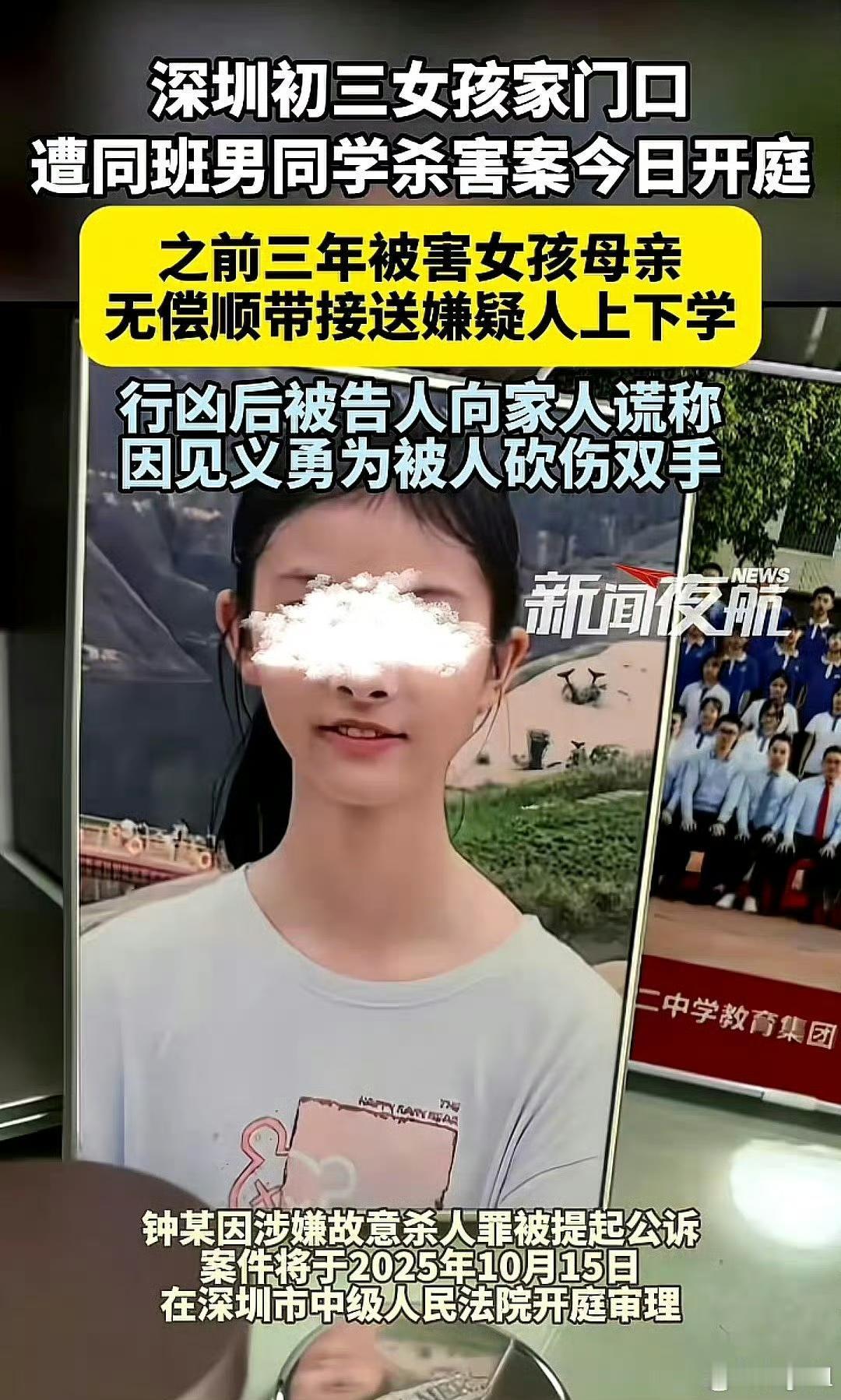

2023年4月8日晚,加害人在被害人住所楼下实施暴力袭击。法医鉴定显示,26处刀伤集中分布于胸颈等要害部位,其中首次捅刺后离开现场,听到被害人呼救后竟返回实施二次伤害,跪压被害人身体继续捅刺,最终导致心脏贯通伤、双肺破裂而死亡。案件发生后,加害人及其家属不仅未及时悔罪,反而编造见义勇为情节,在社区微信群散布不实信息,试图掩盖犯罪事实。

审理法院依据《刑法》第二百三十二条故意杀人罪规定,综合考虑作案手段特别残忍、犯罪情节特别恶劣、社会危害性极大等因素,对加害人判处无期徒刑,剥夺政治权利终身。这一判决已在现行法律体系内达到量刑上限:根据《刑法》第十七条第三款规定,“已满十四周岁不满十六周岁的人,犯故意杀人、故意伤害致人重伤或者死亡、强奸、抢劫、贩卖毒品、放火、爆炸、投放危险物质罪的,应当负刑事责任”;同时第四十九条明确排除对未成年犯罪人适用死刑的可能性。

值得关注的是,《刑法》第七十八条规定的减刑制度可能使本案实际执行期限大幅缩减。依照现行司法解释,无期徒刑罪犯在服刑期间确有悔改表现的,实际执行十三年后可能获得减刑机会,这一制度设计在个案中容易引发刑罚惩戒功能与安抚功能的失衡。

本案引发的核心争议在于,当未成年人明确知晓并利用年龄豁免条款实施恶性犯罪时,现行刚性年龄标准是否足以体现司法公正。我国《刑法》修正案(十一)虽将特定情形下刑事责任年龄下限调整至十二周岁,但针对已满十四周岁未成年人的极端恶性犯罪,仍缺乏弹性认定机制。

比较法上的“恶意补足年龄”原则为此类案件提供了解题思路。该原则主张,若有充分证据证明未成年人在实施犯罪行为时具备辨别能力且存在主观恶意,可突破法定年龄限制追究刑责。这一制度既保留了法律对一般未成年人的保护原则,又为极端个案预留了惩戒空间,值得立法机关深入研究。

未成年人司法制度的完善应当突破“要么惩戒要么保护”的二元思维,建立多层次干预体系。首先,需完善《预防未成年人犯罪法》规定的分级干预机制,对具有严重不良行为的未成年人及早采取矫治教育措施。其次,在刑事诉讼程序中,应当引入心理评估专家意见,综合判断未成年被告人的认知能力和道德辨识水平。最后,在刑罚执行阶段,需细化《社区矫正法》相关规定,确保矫治措施的有效性。

司法实践表明,单纯依靠调整刑事责任年龄难以根本解决未成年人恶性犯罪问题。构建贯穿行为监测、早期干预、司法矫治、社会融入全过程的预防体系,才是治本之策。立法机关应当考虑在《未成年人保护法》框架内建立家庭、学校、社会三位一体的犯罪预防机制,真正实现保护未成年人与维护社会安全的有机统一。

未成年人司法制度的完善需要全社会共同参与。如果您对未成年人刑事责任制度有独到见解,欢迎关注本账号参与深度讨论,共同推动法治进步。