解放战争全面爆发的标志,是1946年6月下旬的“中原突围”,在历史爱好者的固有认知中,中原突围当然取得了胜利,我中原军区6万部队最终突破了30万敌军的围追堵截!然而真实的历史是:中原我军虽然粉碎了刘峙的阴谋和企图,却在胡宗南的防区吃了大亏!

1946年6月24日,延安在批准突围的电报中,曾有“生存第一、胜利第一”的嘱托,面对敌人的重兵包围与封锁,我中原军区部队制定的突围计划,大体上是兵分三路,其中主力部队又分为两路:

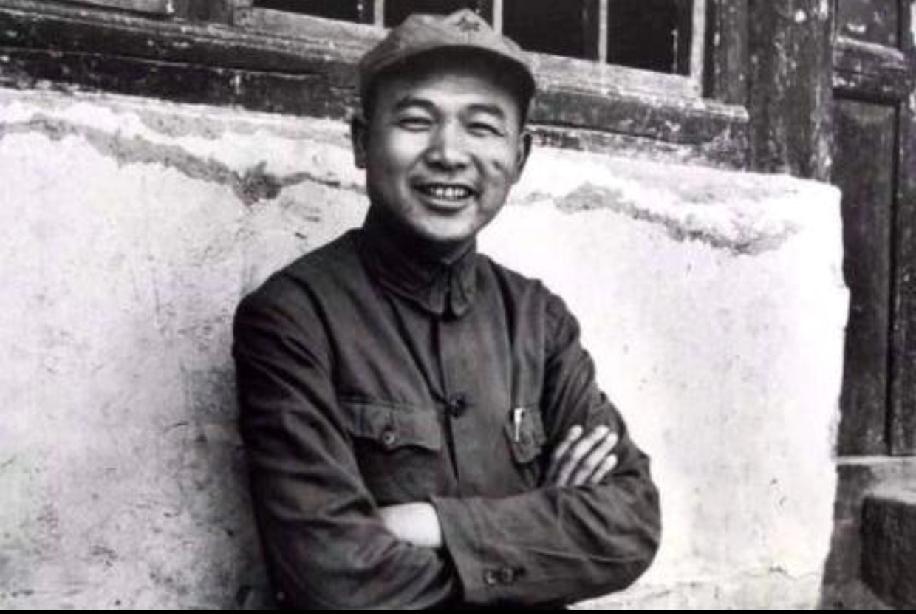

司令员李先念率军区机关、第2纵队和南下归来的359旅为“右翼军”,首先向西突围,然后折向西北方向进入陕南山区,依托陕北和晋南开辟新的根据地。

副司令员王树声率领第1纵队的第2旅、第3旅,以及江汉军区部队为“左翼军”,也是首先向西突围,之后折向西南方向,尔后按计划“相机进入四川发展”。

同时再以第1纵队第1旅单独向东突围,伪装成为军区主力迷惑敌人,进而掩护其他两路主力的西进,也就是著名的“皮旅转战千里”,此前曾有专文介绍。

中原突围的第一步确实大获成功,刘峙被皮旅的果敢动作弄得晕头转向,实在判断不清中原我军的真正突围方向,一时手忙脚乱。

至6月底7月初,李先念、王树声率领的两路突围主力,均已安全越过平汉铁路线,基本跳出了“郑州绥署主任”刘峙布置的包围圈。

被戏称为“猪将军”的刘峙,虽然有些草包却不是傻子,7月7日左右,根据战场上的种种迹象,南京和郑州的敌军指挥机关,均已判明中原军区主力是“向西突围”,而且不会走得太远。

于是敌人调整部署,一边以郑州绥署的部队实施追击,一边命令第一战区胡宗南派兵进行拦截,中原军区主力由此面临生死考验:前有强敌拦截,后有大批追兵,如何才能杀出一条血路?

一、中原突围部队主力损失惨重

此间作为“偏师”的皮定均一纵一旅,利用部队小而精悍的优势,灵活机动地向东突击,发扬置之死地而后生的精神,边走边打,一个多月后胜利到达华东解放区,兵力损失非常轻微,创造了战史奇迹。

值得注意的是,皮旅之所以能够顺利突围,除去自身的飘忽走位和勇敢顽强外,敌军兵力不足也是重要原因,因为刘峙发觉上当以后,已经调动主力向西追击,东面的封锁线反而空虚了。

敌人拥有交通工具和交通线的巨大优势,追击速度还是蛮快的,至7月8日以后,刘峙指挥的整编第3师、整编第15师、整编第41师等部,用卡车装运推进,已纷纷咬住了中原突围部队的后卫。

与此同时,南京方面还电令胡宗南,从关中地区抽调整编第1师、整编第90师等精锐部队,星夜赶往豫陕交界布防,企图前后夹击我中原突围部队。

1946年7月11日左右,胡宗南的部队已经分批赶到,且分别控制了荆紫关、南化塘等豫陕交界要点,堵住了中原突围主力“右翼军”的入陕通道,前有狼后有虎,战场形势变得异常危急起来。

在如此严峻的军事形势下,为避免突围目标过大,“右翼军”再次进行了分兵:司令员李先念和政委郑位三,率军区机关和二纵主力共10000余人,经漫川关向宁陕前进;副司令员王震率359旅、干部团约8000人,取道荆紫关向陕北前进。

红军时期的“漫川关血战”,读者是否了解?中原军区机关和主力部队西进的道路,与当年红四方面军主力撤离大别山后,前往川陕开辟根据地的路线如出一辙,遭遇的对手都是“西北王”胡宗南。

因此胡宗南的部队,非常熟悉豫陕交界的地形地貌,且抢先占领险要地形据守,而装备劣势的我军,又必须撕开口子冲过去,注定了战斗从一开始就是非常残酷的!

简短截说,右翼军的两支队伍历经苦战,最终都突破了敌人的阻截,但是损失却极为惨重:王震的359旅回到陕北时,仅余2000余人,期间在尝试与胡宗南部进行谈判时,还牺牲了毛主席的亲侄子毛楚雄烈士。

而李先念、郑位三的部队到达陕南时,也是元气大伤,部队只剩下6000余人,比如从宣化店出发时,军区机关曾有500匹马,一路转战下来,此时居然只剩下5匹!足见突围作战之惨烈。

陕南地区原有我方的游击队,中原军区和突围部队到达后,力量更为壮大,遂共同组建了“豫鄂陕军区”,着手建立根据地和开展武装斗争,并很快发展到四个军分区,期间李、郑等首长都因长途转战而病倒,奉命前往延安疗养和汇报工作。

然而部队刚刚在陕南站稳脚跟,更大的危机便接踵而来,注意此时胡宗南还没有进犯延安,因此得以调动大批部队,从几个方向扑过来,疯狂围攻陕南根据地。

二、中原突围部队撤到晋南解放区

从1946年冬到1947年初,胡宗南调集重兵,对陕南根据地进行大规模“清剿”,敌人的这次进攻,是非常凶猛和残酷的,许多原来的革命老区都变成为了“无人区”,加之回旋余地很小,中原军区部队已很难立足。

1947年2月底,经延安方面批准,中原军区突围部队和当地游击武装的主力,被迫撤离陕南根据地,渡过黄河到达太岳解放区整补。其他一些零散的部队起初陷于敌后,几经苦战和周旋,也渡河前往晋南归队。

根据1947年6月的统计,中原军区(鄂豫陕军区)机关和第2纵队保存下来的全部力量,计有官兵7602人、步枪3272支和机枪308挺,其中还包括在陕南新增的部分兵员,显而易见,损失是相当巨大的,

对于中原突围第二期作战的失利,以及后来又被迫放弃陕南根据地,干部战士们意见和情绪都很大,自然也影响到部队士气,急需进行队伍整编和思想整顿。

1947年5月间,李先念等同志从陕北赶回山西晋城,着手整顿从陕南和豫西撤出来的部队,首先召开了全体高级干部参加的“晋城会议”,力求统一思想,以便使突围部队能够重振旗鼓。

然而效果却很不理想,一些干部认识不到中原突围的重大意义,单纯地以丢失根据地和部队大量减员为由,互相指责和埋怨,甚至质疑起中原军区首长们的指挥能力,吃了败仗嘛,同志们有些怨气在所难免。

期间党中央已对中原突围的行动,做出了较为正面的结论,而晋城会议也连续开了两个月,尽管起到了一定的作用,但是仍未从根本上解决问题,同时还有更不好的消息传来:突围到鄂西北的一纵主力和江汉军区部队,也未能坚持住。

至1947年初,中原突围部队“左翼军”的主力,在鄂西北地区遭遇失败,只剩下少量游击队坚持斗争,而王树声等首长不得不化装撤离,经武汉、上海等地到达山东解放区,1947年6月间辗转来到晋城汇合。

也就是说,中原突围部队的两路主力,至此均遭重大损失,其中右翼军保存了不到一半的力量,而左翼军近乎于全军覆灭,眼见其他战略区的我军不断取得胜利,中原突围部队的指战员们,心情之郁闷可想而知。

稍后的7月间,刘邓首长率领的“晋冀鲁豫南征野战军”12万大军,正突破敌人的层层阻截,千里跃进大别山,揭开了我军战略反攻的序幕,敌人则调动30多个整编旅的兵力,在白崇禧的指挥下实施疯狂围攻。

根据军委的最新命令,中原突围部队划入晋冀鲁豫军区建制,就地整编为“晋冀鲁豫野战军第12纵队”,解放区的军民也踊跃支前,给十二纵补充了1000多名新兵和大批武器弹药,部队恢复到8300余人。

为了加强刘邓大军在大别山的力量,晋冀鲁豫野战军留在黄河以北的第10纵队、第12纵队,随后也奉命前往,已经转任晋冀鲁豫军区副司令员的李先念,于1947年8月5日,率第12纵队(司令员赵基梅、政委张才千)兼程南下。

三、陈老总对十二纵发表重要讲话

李先念副司令员是红四方面军出身,早年便奋战在鄂豫皖苏区周围,而中原突围部队原来的活动区域,也是鄂豫皖交界地带,因此十二纵此番南下再上大别山,堪称旧地重回,就队伍成分来说是非常合适的。

不过李先念也有隐忧,那就是十二纵的部分指战员们,还没有从失利和失地的阴影中走出来,南下途中情绪不高,这必将影响下一步的行军和作战,因此李先念等首长心里非常焦急,迫切希望扭转这一局面。

至9月下旬,十二纵挺进到山东境内,还配合华东野战军打了两仗,消灭了敌整10师一部,于是在鲁西南的鄄城(今荷泽辖县),李先念终于见到了前来慰问和视察部队的陈毅同志。

李先念当面详细汇报了十二纵的目前情况和存在的思想问题,并且请求陈老总在合适的时机,给纵队的干部战士讲一次话,从而鼓舞士气和振奋精神。

陈毅当时的职务,是华东野战军司令员兼政委,不过之前还有一个职务:新四军代理军长,须知新四军的番号由于种种原因,直到1947年初才撤销,而李先念中原军区部队的前身,恰恰是新四军第5师!

评论列表