为何能冬不能夏?从中医视角解读阴虚体质的季节之惑

《素问·阴阳应象大论》中“能冬不能夏”的记载,看似简单的六个字,却道尽了人体与自然的微妙关联。

这里的“能”通“耐”,直指一类特殊人群——阴虚内热者对季节的耐受差异:他们在寒冬里尚能安然,到了盛夏却常感不适。这背后,藏着中医对人体阴阳与自然节律的深刻洞察。

要理解这一现象,需先读懂“阴虚内热”的体质本质。

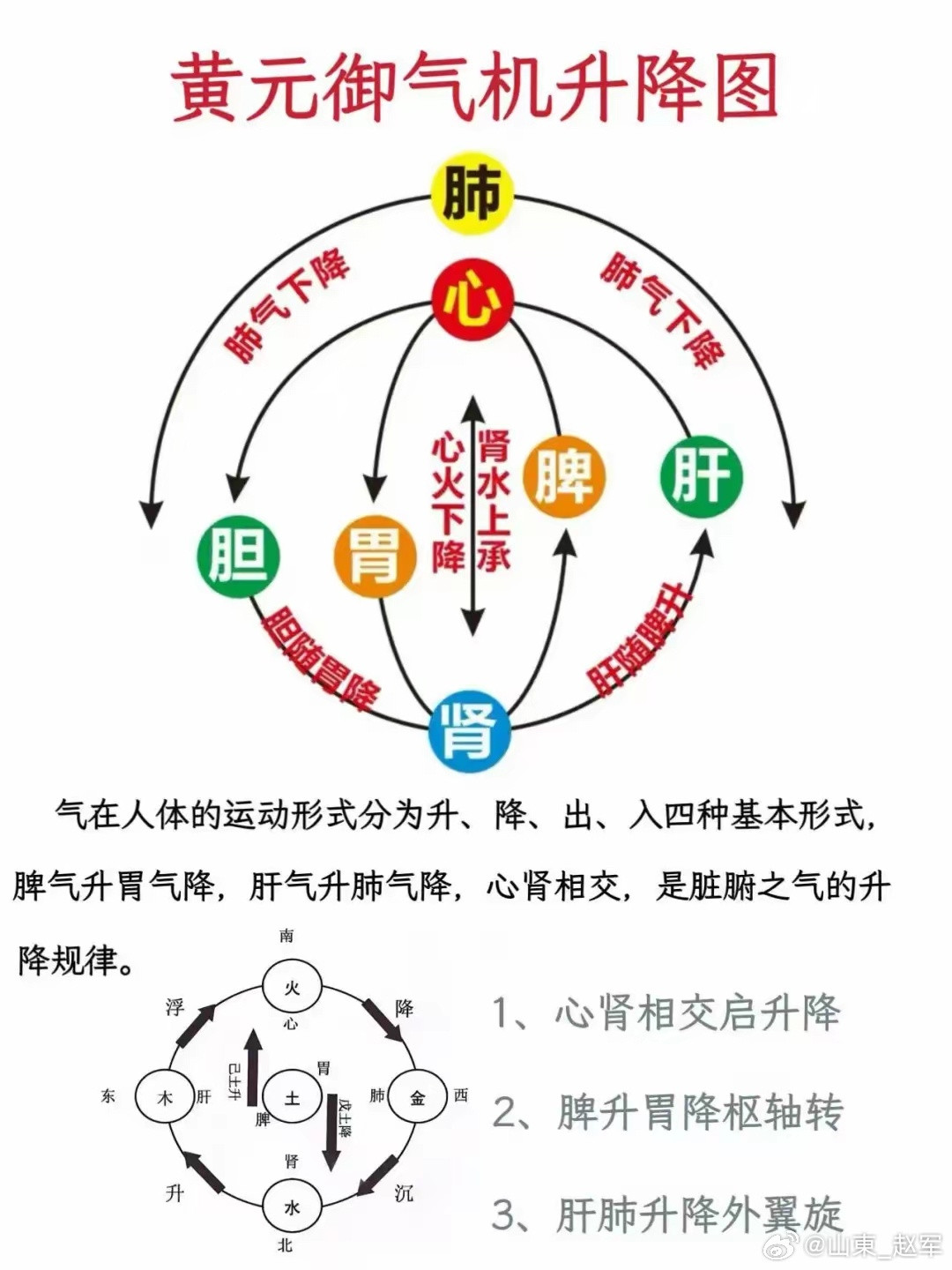

中医认为,人体阴阳如同水火,相互依存、相互制约,维持着动态平衡。

阴虚者体内阴液(如津液、血液等)不足,就像水少了,火便容易偏旺,形成内热之象。这类人常表现为口干舌燥、心烦失眠、手足心热、大便干结,本就不耐温热。

冬天为何对他们更友好?冬季气候寒冷,天地间阴气主事,寒气盛行。对于阴虚内热者而言,外界的寒凉恰似天然灭火器,能在一定程度上制约体内过盛的虚火。

此时,外界阴气与人体阴液虽不足但尚需的状态形成呼应,内热被寒凉压制,阴阳失衡的程度减轻,身体便相对舒适,故能冬。

而夏天的情况则截然相反。夏季骄阳似火,天地间阳气蒸腾,暑热弥漫。此时外界的热邪如同助燃剂,会与阴虚者体内的虚热相互叠加。热邪最易耗伤阴液,本就不足的阴液在暑热中更显匮乏,虚火愈发旺盛:口干加重、心烦加剧,甚至出现头晕、低热、汗多不止等症状。阳气过盛而阴液愈亏,阴阳失衡进一步拉大,身体自然不太平,故不能夏。

这一现象的核心,正是中医天人相应的思想体现。人与自然同属一个大的阴阳系统,季节的阴阳变化必然影响人体的阴阳平衡。

冬季阴气助人体阴液敛藏,夏季阳气耗人体阴液外泄,阴虚者本就阴液不足,在夏季阳气盛、阴液易亏的环境中,自然难以耐受。

从中医理论来看,能冬不能夏不仅是对体质现象的描述,更揭示了调理的方向。

对于阴虚内热者,夏季养生需紧扣养阴清热:避免烈日暴晒,减少高温环境停留;饮食上多吃滋阴润燥的食物,如梨、百合、银耳等,忌辛辣燥热之品;

同时可适当借助中药调理,补充阴液、清退虚热,帮助身体在盛夏维持阴阳平衡。

《素问》的这一记载,穿越千年仍具现实意义。它提醒我们:人体对季节的耐受差异,本质是体质与自然节律的适配问题。