1980年,我国洲际导弹首次发射,但计算弹头的落脚点却难住了众多科学家,一位扫了数十年厕所的老人站了出来,仅用了一支笔、一叠纸,就准确推算出来弹头落脚点!当得知老人的身份后,众人却坐不住了。 戈壁滩上,一枚巨型导弹矗立待发,承载着民族复兴的梦想。可就在发射倒计时之际,弹头落点计算卡壳了,顶尖专家们挠头不已。谁料,一个扫厕所几十年的老头子,拎着笔纸就来了,眨眼间难题破解。揭开他的身份,现场炸锅了——这背后,藏着多少不为人知的科学报国故事? 上世纪七十年代末,我国导弹事业迈出关键一步,洲际导弹研制提上日程。这玩意儿射程超八千公里,从北京打到大洋彼岸,速度快得让人防不胜防。但光快还不行,得准,落点偏差一丁点就前功尽弃。1979年秋,西北基地热火朝天,技术团队从航天院所抽调高手,埋头啃大气再入模型。风阻、重力、地球自转,这些因素搅和一块,公式一长串,计算器敲得冒烟。气象数据从全国站点汇来,卫星反馈也实时跟进,可末段轨迹总对不上号,预测偏差上百米。 试射窗口就那么窄,1980年春季必须过关,大家伙儿加班加点,日志堆成山。国家海洋局那边听说了,赶紧协调支援,说有位老专家能帮把手。导弹技术这块儿,本土起步晚,靠的就是一步步自主攻关。落点准了,才是真本事,关系国防底线。基地条件苦,帐篷里发电机嗡嗡转,桌上数据表摊开,专家们轮番上阵,力求把误差压到最小。整个项目,体现了集体智慧,全国科研力量拧成一股绳,为强国梦添砖加瓦。 难题摆在那儿,专家们试了蒙特卡洛模拟,又换有限元法,愣是没辙。1979年冬,国家海洋局第一海洋研究所派人把老人接来基地。老人叫束星北,当时在青岛医学院干后勤,扫厕所近三十年。见面时,他接过稿纸和笔,直奔主题。落点计算涉及再入动力学,弹头高速摩擦大气,温度飙升,轨迹弯曲。他从助推分离点入手,列出矢量方程,逐项拆解风场修正和重力加速度。纸上公式密密麻麻,先建圆锥坐标系简化问题,再加经验气压积分,末了用拉格朗日法优化偏差。两小时出结果,坐标精确到米级,跟模拟数据对齐。专家们拿计算尺复核,输入参数一算,果然稳当。 1980年5月18日,导弹从太原发射场升空,划过长空,直奔南太平洋预定海域。遥测信号回来,弹头稳稳入水,偏差不足十米,试射大获成功。这事儿搁谁身上都觉得不可思议,一个后勤老头子,怎么就这么牛?束星北早年留学美国,钻研电磁学,九一八事变后回国,投身国防研究。在浙大教书时,专攻无线遥控和定向能技术,为军工打下基础。 新中国成立后,他离开讲台,转去医学院干杂活,工资低,养家难,但脑子一刻没闲着。学生们如李政道、程开甲、吴健雄,在国际舞台发光,他却在角落里默算公式。导弹项目找上门,他二话不说上手,笔纸就是他的武器。身份亮出来,团队里有人认出是老恩师,顿时肃然起敬。这不光是技术活儿,更是老一辈科学家对祖国的赤诚。故事传开,激励后辈,科研路上,啥岗位都得发光发热。 束星北回归后,继续搞海洋物理,指导项目到1983年。他临终前交代,把大脑捐给国家研究,延续科学火炬。他的经历,折射出那个年代知识分子的家国情怀。导弹试射成功,标志我国进入洲际俱乐部,自主创新路越走越宽。

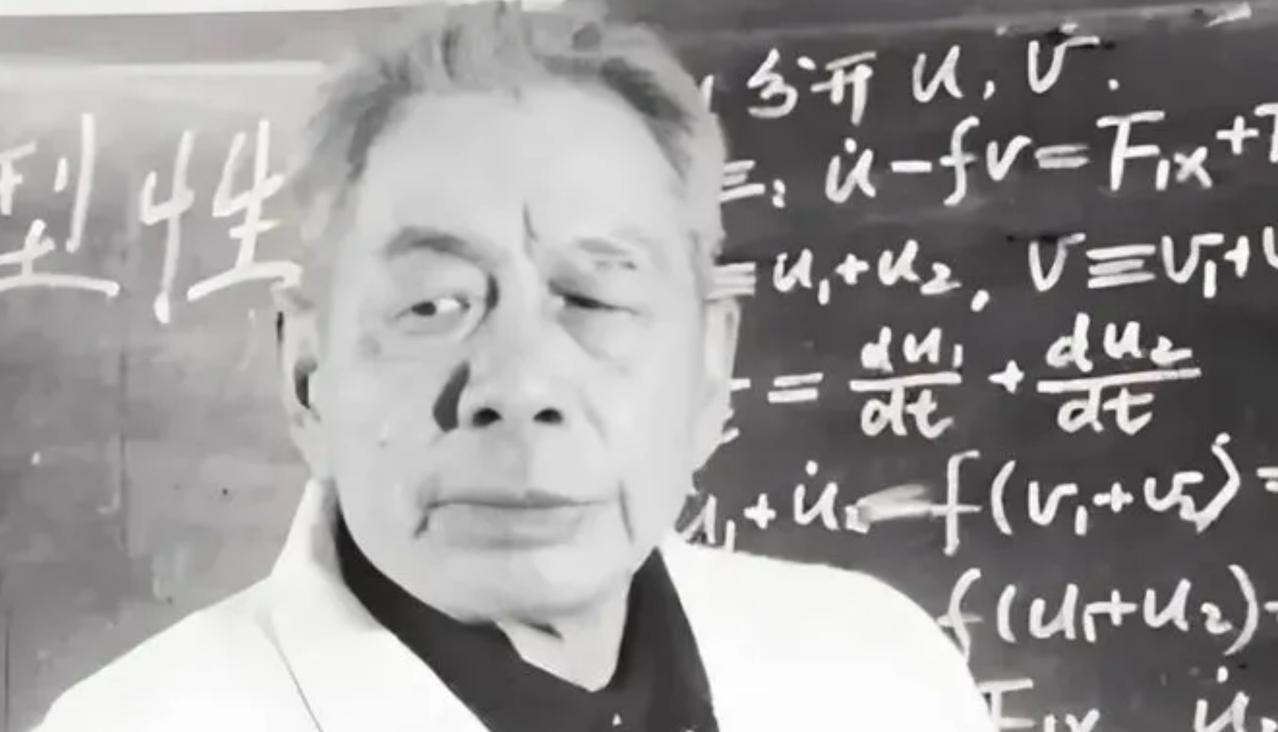

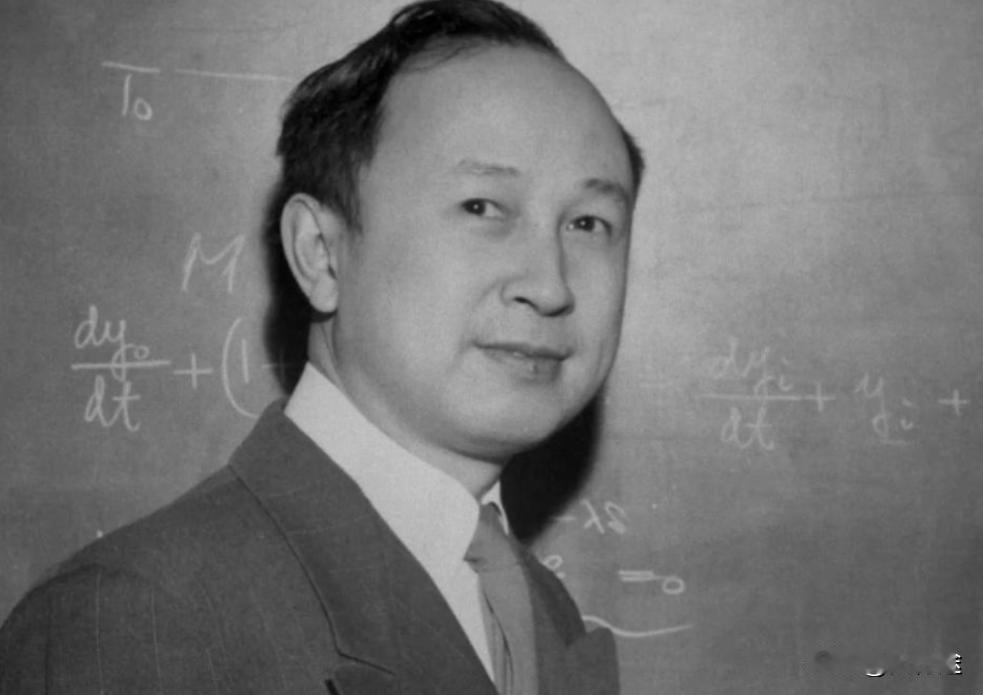

评论列表