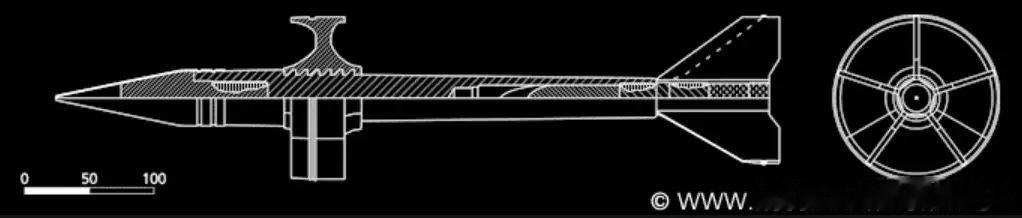

苏/俄不同类型尾翼稳定脱壳穿甲弹的侵彻后效——尾翼稳定脱壳穿甲弹(APFSDS)作为现代坦克的主要动能穿甲弹药,其穿甲过程与后效一直备受关注。通常认为,此类弹药在穿透装甲后仅依靠剩余动能造成毁伤,然而实际侵彻后形成的破片场及其杀伤效应,与弹体结构设计密切相关,却常被忽视。本文基于相关研究,系统分析不同结构APFSDS在侵彻装甲后所产生的杀伤效应差异。APFSDS穿透装甲后所形成的破片场是其主要杀伤来源,可分为两类:装甲破片:在弹体与装甲相互作用过程中从装甲剥离的碎片。数量多、散布广,能够对车内人员、设备、弹药及燃油系统造成广泛毁伤。弹体破片:来源于弹体自身材料的碎片,速度极高,可穿透多层防破片衬层与人员防护装备,极易引起车载弹药或燃料的二次爆炸或燃烧。二者共同构成的破片场,与弹体剩余穿甲能力共同决定了APFSDS的综合战斗效能。而破片的性质则直接受到弹体材料与结构设计的制约。根据苏联时期试验资料,可将典型APFSDS分为以下四类进行研究:1. 全钢结构弹体:以3БМ9为例此类弹体无独立硬质芯体,整体为钢制尾翼稳定杆状结构。由于穿甲性能较低(在2 km距离、60°着角下仅能穿透80 mm均质钢装甲),多用作训练弹,但曾随T-72坦克出口至中东地区并可能投入实战。基本参数:弹体长度:518 mm中部直径:36 mm弹体质量:3.6 kg2. 前置钨合金硬芯结构:以3БМ15为例弹体外部为钢壳,弹头部位嵌入一段钨基合金硬芯,显著提高穿甲能力(2 km/60°条件下达170 mm)。基本参数:弹体长度:548 mm直径:36 mm钨芯尺寸:71×20 mm质量:4.48 kg3. 尾部布置硬芯结构:以3БМ26为例外形与3БМ15相似,但穿甲芯体位于弹体尾部。该布局有利于提高对倾斜装甲的穿透能力,其标准穿深为200 mm(2 km/60°)。基本参数:弹体长度:558 mm直径:36 mm钨芯尺寸与3БМ15相同质量:4.8 kg该设计的尾部硬芯布局对其侵彻后破片效应具有关键影响。4. 整体重金属弹体(现代APFSDS主流构型)弹体全部由钨-镍-铁等高密度合金制成,不设独立硬芯,是现代各国APFSDS(如美国M829系列、中国DTC系列、俄罗斯“铅”系列等)的典型结构。基本参数:弹体长度:480 mm直径:30.8 mm质量:4.5 kg优势:高密度与高强度带来优异穿甲性能、对着角变化不敏感、在倾斜装甲上易形成稳定“流动侵彻”,塑性区表现良好、缺陷:侵彻过程中弹头部分受冲刷磨损,进入车体时长度有所缩减、在初速提升而弹长不变的情况下,可能出现穿深增长极限苏联试验采用以下设置:靶板:70–220 mm均质钢装甲,倾角60°破片采集:在装甲后方0.5–1 m处设置多层“筛网靶”,包括2层3 mm铝板与1层8–10 mm钢板破片按杀伤能力分为两类:危险破片:可穿透3–6 mm铝板,对人员与设备构成威胁高致命破片:可穿透≥30 mm铝板,能击穿防护装具、引燃弹药为模拟实战条件,通过调整发射装药使弹着速度相当于2 km射程后的存速。试验结果与比较弹种 危险破片数(3–6 mm) 高致命破片数(≥30 mm) 破片散布角3БМ9(全钢) 200–300 2–3 20–30°3БМ15(前置钨芯) 150–200 2 —整体钨合金弹体 200–300 7 20–30°3БМ26(尾部钨芯) 200–300 37 32°在进一步提高剩余穿深至250–300 mm的条件下:整体钨合金弹体:危险破片300–400个,高致命破片20–25个,散布角约12°3БМ26:危险破片200–300个,高致命破片高达37个,散布角32°结果显示,3БМ26在高致命破片数量与散布范围方面表现最为突出。其尾部硬芯在侵彻末期破碎,向车体内部释放大量高速破片,形成极强的后效杀伤。高致命破片在总破片数量中占比虽小,却是决定车内杀伤效果的关键。弹体剩余穿深越大,产生的破片数量通常越多。弹丸结构设计对侵彻后效应具有决定性影响:尾部硬芯结构(如3БМ26)侵彻后杀伤效应最强,但其穿甲性能提升存在瓶颈;整体重金属弹体因具备更高的穿甲性能与良好的后效,成为现代APFSDS的主流设计,广泛应用于各国新型穿甲弹药中。综上,不同结构的APFSDS绝非仅以“金属矛杆”的形式存在,其内部构造差异导致侵彻后形成截然不同的杀伤效应,这一因素应在弹药设计与战技评估中予以充分考量。