2024年12月,长沙消费者李女士在植物医生门店体验“免费护理”后,被店员反复劝说充值3800元会员卡。“她说不用就浪费了,我一时心软。”三个月后她要求退款,却被告知“积分已用,概不退还”。类似遭遇并非孤例——截至2025年11月,黑猫投诉平台上关于植物医生的投诉已达452条,高频词包括“诱导办卡”“用完爆痘”“临期产品”。

就在这些普通消费者的不满持续累积之时,植物医生正试图叩开资本市场的大门。2025年11月21日,公司更新招股说明书,冲刺“A股美妆单品牌店第一股”。然而财报揭示了一个尴尬现实:拥有全国最多的4328家门店,营收却连续三年卡在21亿元左右;一边高调宣布闭店超800家,一边在IPO前夕分红1.8亿元。

当明星代言人王俊凯的脸出现在抖音直播间时,这家公司的增长故事,正在遭遇前所未有的信任危机。

门店帝国的虚火

截至2024年末,植物医生在全国拥有4328家线下门店(其中直营498家,加盟3830家),数量超过林清轩、欧舒丹中国门店总和,被Euromonitor称为“全球领先的单品牌护肤品专卖店”。但光环之下,是难以掩盖的经营颓势。

招股书显示,2024年公司关闭门店802家,新开508家,净减少294家——这是近年来首次出现门店数量净下降。更值得警惕的是单店产出效率:经销渠道收入16.37亿元,对应3830家加盟店,平均每家年收入仅约42.7万元,月均不足3.6万元。在多数城市,这一数字甚至难以覆盖月租金1-3万元及人力成本约1.5万元的刚性支出。

一位曾任职华南区域运营的前员工透露:“公司推行‘0加盟费’,但首批铺货不低于8万元,后续每月强制备货约10万元。很多店主半年回不了本,只能靠护理服务勉强维持。”而护理服务本身也暗藏合规隐患——截至2025年5月31日,仍有32家直营店未取得《公共场所卫生许可证》,此事已在招股书中如实披露。

反观同行,贝泰妮旗下薇诺娜2023年营收突破50亿元,线上占比超80%;珀莱雅通过大单品策略,近三年营收复合增速超30%。植物医生2024年线上收入占比仅24.06%(传统电商13.17%,私域10.89%),数字化转型明显滞后。刚刚过去的2025年双11,其既未发布战报,也未进入天猫、抖音等平台的美妆热销榜单。在国货美妆集体发力线上的浪潮中,它成了那个掉队的人。

财报背后的增长隐忧

植物医生的增长困局,深植于其商业模式的选择。

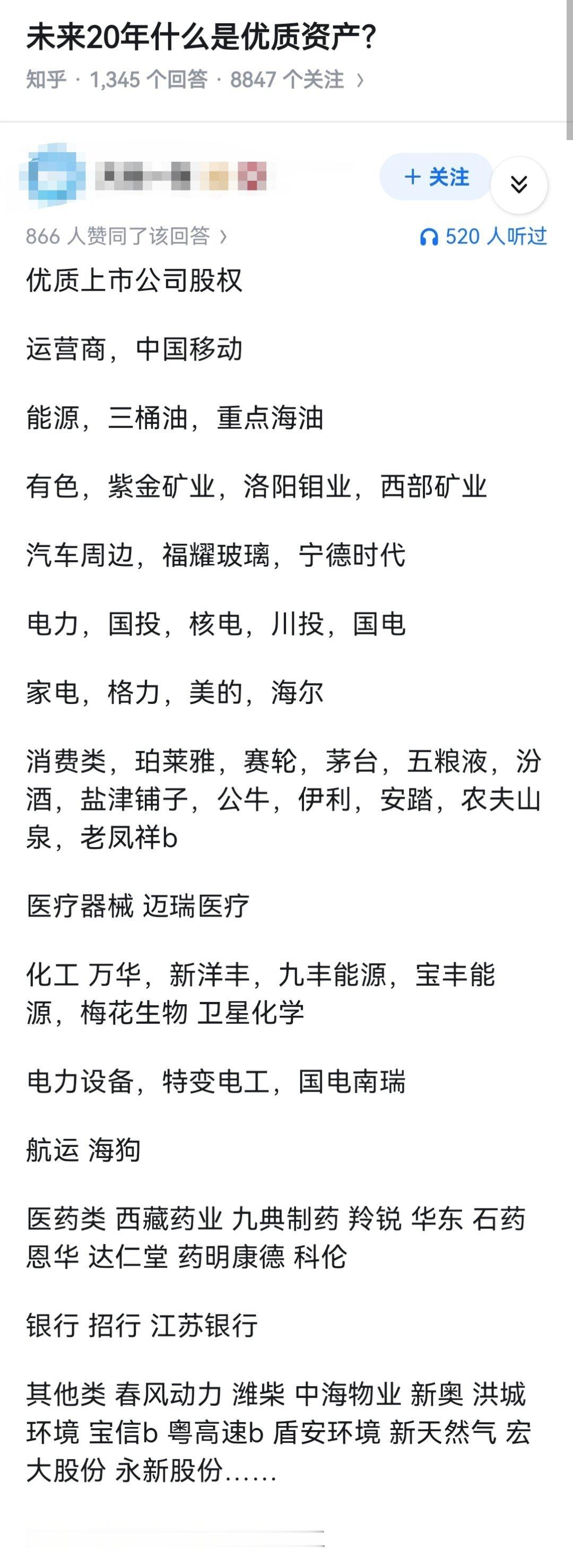

2022至2024年,公司营收分别为21.17亿、21.51亿和21.56亿元,三年复合增长率仅为0.91%,陷入停滞。同期净利润从1.58亿元增至2.43亿元,看似稳健,但支撑这一增长的并非产品创新,而是极致的营销投入与令人费解的成本骤降:2023年,营业成本从9.48亿元降至8.53亿元,降幅达10%,而同期主要原材料价格并未显著下行。

2024年,销售费用高达15.1亿元,占营收比重达70.04%——这意味着每卖出100元产品,就有70元用于广告、代言和渠道激励。这一比例远超行业40%-50% 的平均水平。而研发投入仅为0.66亿元,占比3.08%。两者之比接近23:1。

这不是疏忽,而是一种战略取舍。

更引人关注的是,公司在IPO前夕于2024年实施两次现金分红,合计派发现金1.8亿元。实控人解勇持股79%,独得1.42亿元。而截至2024年末,公司账面货币资金达10.2亿元。新浪财经鹰眼预警系统于同日发布报告指出,植物医生已触发11项财务风险指标,包括营收增速低迷、存货周转率下滑、毛利率波动异常等。

合规漏洞与信任赤字

如果说财务结构尚可解释,那么频发的合规问题则暴露了更深层的治理缺陷。

2022年,重庆市药监局抽检发现,植物医生子公司生产的“紫灵芝多效驻颜洁面乳”菌落总数超标21倍(实测21000 CFU/g,标准≤1000 CFU/g)。该产品被责令召回,但招股书中仅轻描淡写称“相关批次已下架”,未将其列为重大质量事故。

行政处罚记录同样密集。国家企业信用信息公示系统显示,近三年公司及子公司累计收到16张罚单,涉及虚假宣传、价格欺诈、消防隐患等。2022年湖北赤壁加盟店因销售含禁用成分“苯乙基间苯二酚” 的产品被罚8.5万元;2023年四川渠县门店谎称产品为 “G20国礼” 遭处罚。

消费者端的信任正在流失。小红书上12万篇笔记中,大量用户吐槽“线下推销太强”“同一产品抖音比门店便宜20%”。2025年双11期间,当珀莱雅、薇诺娜依靠KOL种草引爆销量时,植物医生的讨论热度几乎可以忽略,多为普通用户的“避雷帖”。

技术空心化的“高山植物”神话

“高山植物护肤”是植物医生的核心叙事,但招股书披露的技术细节却令人失望。

当贝泰妮将7.2% 的营收投入研发、华熙生物自建透明质酸实验室时,植物医生的研发团队却在缩水:2022年166人,2024年仅剩130人;硕士及以上学历者占比不足13%,而大专及以下人员占比却升至31.54%。其宣称的“高山植物护肤”核心技术中,三项依赖中科院昆明植物所等外部合作,仅一项“真空包装技术”为完全自主研发。

截至2024年末,公司拥有境内发明专利51项,其中13项为受让取得。明星产品“石斛兰精华”自2017年推出以来,未进行实质性技术迭代。在功效护肤成为行业主流的今天,这样的产品力显然难言竞争力。

代言人的脸,照不亮产品的路

2024年5月,植物医生官宣王俊凯为品牌代言人,微博视频播放量迅速破千万。粉丝普遍认为其“阳光健康”的形象契合品牌调性。但路人用户的反馈却截然不同:“除了王俊凯的脸,记不住产品有什么特别。”

这恰恰点出了植物医生的核心困境:流量无法替代产品力,门店数量不等于用户忠诚。在消费者日益理性、监管持续收紧的今天,仅靠明星代言与加盟扩张制造的“规模幻觉”,正被市场无情戳破。

资本还能相信这个故事吗?

植物医生的IPO之路,折射出部分国货美妆企业在流量红利退潮后的典型路径依赖:重渠道、轻研发,重营销、轻品控,用加盟网络转嫁风险,以规模掩盖停滞。

但时代正在改变。2025年,证监会多次强调“IPO企业应具备持续经营能力与科技创新属性”。在功效透明、成分安全、ESG治理成为新门槛的背景下,一家研发占比不足3.1%、闭店潮涌、合规瑕疵频发的企业,是否还符合资本市场的期待?

4300家门店,曾经是它的护城河,如今却成了转型的包袱。

当投资者翻开这份招股书,他们看到的不仅是一家公司的财务数据,更是一个旧模式在新时代的挣扎与拷问。(资钛出品)