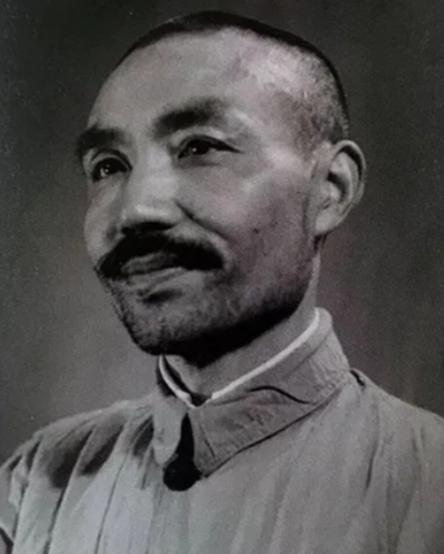

他建国之后长期休养,没有军衔和工作,1955年评级时,工作人员犯了难,毛主席和周总理却同时给出意见:让他享受副总理待遇! 麻烦看官老爷们右上角点击一下“关注”,既方便您进行讨论和分享,又能给您带来不一样的参与感,感谢您的支持! 郑位三,这个名字在今天或许并不常被提起,但在中国革命的漫长征途中,他是一位不可忽视的身影,他没有耀眼的头衔,也没有太多被广泛传颂的故事,但他的一生,却是一部深沉的革命史,他身上那种不动声色的坚韧与朴素,正是那个时代千千万万共产党人的缩影。 他出生在湖北红安的一个农民家庭,原本名字并非“郑位三”,年轻时在一次考试中考了第三名,他便将自己的名字改为“位三”,一种朴素而天真的自勉,也暗含着对进步的渴望,后来,他接触到马克思主义思想,深受触动,加入了中国共产党,投身到那个风起云涌、命运多舛的年代。 1927年,大革命失败,那一年,郑位三刚刚25岁,党组织在各地受到严重破坏,他与上级失去了联系,为了寻找组织,他靠着双脚,从黄安一路走到武汉,这段旅程没有交通工具,也没有明确的路线,走的是山路、村道、田埂,他靠着问路、打听、找旧识,一步步摸索着前行,最终,他在武汉找到了党组织,也找回了自己的革命方向。 很快,他被派回黄安,组织当地的武装起义,这便是后来震动全国的黄麻起义,这场起义不仅打响了鄂豫皖地区武装反抗国民党统治的第一枪,更是中国共产党创建根据地的重要起点之一,起义成功后,郑位三没有离开,而是留在根据地,组织农民、分发土地、建立政权,他为农民开办夜校,教他们识字;他建立农会,惩治豪绅;他四处走访,了解民情,这些工作在那个动荡的年代尤为不易,但他始终坚持。 在随后的几年里,他成为鄂豫皖苏区的重要领导者之一,这个根据地,后来发展成为仅次于中央苏区的革命核心区域,郑位三常年奔走在山林之间,白天做动员、分配物资,晚上与干部研究计划,他生活极为简朴,身上常穿一件洗得发白的旧衣裳,甚至有人曾误把他当成伙夫,他不以为意,继续默默地做着自己的工作。 红军主力准备长征时,鄂豫皖根据地的形势愈发动荡,国民党的围剿一次比一次凶猛,粮食紧缺,物资稀少,大部队撤走后,有人必须留下来组织群众、掩护撤退,这个艰巨的任务最终落到了郑位三头上,他带着少量部队,在敌军重重包围中坚持游击战,时而转移、时而反击,极大地牵制了敌人。 那段日子极为艰苦,他的母亲因为食物短缺,误食了有毒的野草中毒而亡,他的妻子在一次战斗中被迫进入深山躲避,最终冻死在一个没有出路的山洞里,失去至亲的痛苦并没有击垮他,他擦干眼泪,继续带领战士在敌人后方周旋,由于敌军严密封锁,队伍一度粮尽弹绝,他带头采野菜、喝山泉,和士兵们同吃同住,毫无怨言。 1934年,他随红二十五军开始长征,然而途中接到命令,他被安排留在陕南地区,带领一支小队伍继续开展游击战,他因地制宜,组织村民昼伏夜出,白天务农掩护,晚上集中作战,这种战术有效打击了敌人,又得到了群众的支持,他们把几百人的队伍发展到上千人,成为后来陕南革命力量的重要基础。 抗日战争爆发后,郑位三再次返回自己曾经创建的根据地,组织抗日武装,他在大别山地区重整旗鼓,广泛建立抗日民主政权,他不是那种靠喊口号的领导者,他沉稳、务实,常深入村寨与群众同吃同住,了解他们的需求,解决他们的困难。 1940年代,他作为党中央的代表进入新四军第五师,负责整顿作风、审查干部,在那样一个人人自危的时刻,郑位三坚持实事求是,不搞“帽子风”,也不搞“逼供信”,他亲自调查,听取多方意见,力求公正,正因为如此,许多干部免于冤屈,队伍也保持了团结,他一向低调,从不以代表身份压人,反而处处尊重基层党委的意见。 解放战争爆发后,他担任中原局的主要领导,与李先念等人共同策划中原突围,那时候他肺病严重,经常咳血,但他坚持坐在担架上指挥作战,他让炊事班把仅有的一点面粉做成烙饼,全分给突击队员,自己吃野菜,他知道,士气比食物更重要,他们最终成功突围,为中国革命赢得了战略主动。 新中国成立后,郑位三因长期积劳成疾,被安排到干休所疗养,他主动辞去所有职务,不再担任任何领导岗位,他的想法很简单:革命胜利了,位置应该留给年轻人,他搬到北京后,组织安排他住进高级干部宿舍,他却坚持住到普通干部楼里,生活上他一如既往地节俭,衣着朴素,出行低调,他的工资大部分用来资助烈士家属,自己和家人过得极为简单。 信息来源:中国共产党新闻网《郑位三:功成不必在我的“布衣元帅”》、人民网《中原突围中的“定海神针”》、中央档案馆1955年干部评级会议纪要(档号ZY-0035-76)、《李先念传》中央文献出版社2009年版