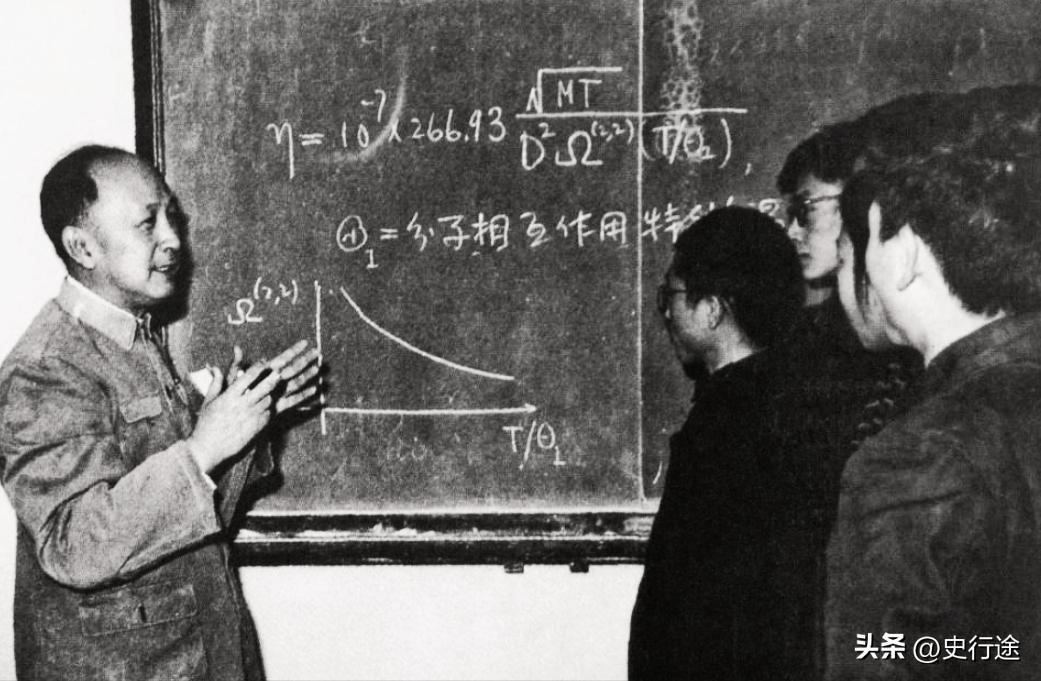

钱学森先生的一生,是对“家国”二字最滚烫的诠释。 1911年冬天,上海街上有些冷,消息满天飞,说清朝撑不了多久了。 就在那个节骨眼上,钱学森出生了。他的家里算是读书人,不富,也不算穷,家里长辈有人教书,也有人做事,说起来是有点根底的家庭。 小时候的他,不吵不闹,自己能坐着折半天纸。 纸飞机折得特别讲究,别的孩子胡乱一折,他得挑光滑的纸,折口压得平整,飞机头上还塞根铅笔芯,说能飞得稳点。 没人教他这些,他就自己瞎琢磨,但每次飞起来,确实比别人远些,也稳。 小时候的事,有时也说明不了什么,但有些人从小就显得“使劲儿”,哪怕是在玩。 十八岁,他考进了交通大学,学机械。 那会儿家里人知道他脑子好用,考大学也没费劲。他在学校里不爱说话,成天埋头看书。 课业做得一丝不苟,常年是全系前几名。别人苦苦挣扎,他成绩稳得像磐石。 教授问他问题,他回答得又快又准,说不清是天分,还是那股死磕到底的劲头。他就这样读完了大学,没多停,申请上了出国奖学金。 1935年,他上船去了美国,去读麻省理工。 船在海上晃着晃着,他人在船舱里,翻着教材。 没去美国之前,他已经把不少教材提前啃了一遍,到了之后,一年拿下硕士,又转去加州理工继续深造。 在那儿,他跟着冯·卡门,一个在空气动力学领域极有名的教授。 这段时间,他接触到了不少当时最前沿的知识,也参与了“火箭俱乐部”的一些实验。 火箭这玩意儿,在当时算是冷门。 搞的人不多,技术也不成熟,有一次试验炸得乱七八糟,弄得学校都不太高兴。 但他就是不松手,钻进去就不肯出来,愿意一遍一遍试。那个俱乐部,后来成了美国喷气推进实验室,地位不小。他也是创始人之一。 转眼到了1940年代末,他已经在美国混得风生水起了。 35岁,成了麻省理工的终身教授,还能出入五角大楼。 美国人评价他,一个钱学森值五个团。这不是玩笑。 他确实有两把刷子,火箭、导弹、航空、自动控制这些,他都摸得很熟。 很多顶级项目,都愿意找他出主意。 日子过得顺,他在美国有房,有车,有稳定的职位,待遇也好。但那年,1949年,中国变了。 新中国成立的消息传过去,有的海外华人觉得不真实,有的开始犹豫,有的在观望。他是那种不太说废话的人,但他在很多场合都表过态,想回去。 这事儿不简单。美国不愿意放人。 不是不愿意一个人走,是不愿意让他带走一脑袋的东西。他知道的太多了,涉及机密,又懂路径。于是美国那边开始想办法留他,动之以情,说你留下吧,国家栽培了你这么多年。 后来干脆软禁起来,护照也扣了,甚至还关了段时间。 他被困在家里,不能工作,也不能出门,天天就在屋里转圈抽烟。 这么耗着也不是办法,中国那边不断施压,中美也有一些外交接触。 来回周旋了五年。1955年,美国终于放行。他带着老婆孩子,坐上了“克利夫兰总统号”。 上船那天,没多少人来送,他走得不张扬,也不回头。 到了北京,第一件事就是参与组建国防部第五研究院,那是中国第一个火箭导弹研究机构。 人手不多,设备简陋,条件说不上艰苦,是压根儿就啥都没有。他白天跑现场,晚上开会,常年和图纸打交道。 那时候,他的办公桌上,文件能堆成山。 有人说他太拼,生活质量几乎为零,他倒是笑笑,说工作就是生活。 1960年,中国第一枚近程导弹发射成功。 现场的人不多,但每一个都心跳加速。火光升起的那刻,很多人呼吸都停了。 成功之后,不少人抱头痛哭,说不出话。那几年,原子弹、氢弹、人造卫星接连有进展。他都在核心位置上,有时候写方案,有时候拍板。 别人说他是主心骨,也有人说他像一根铁钉,把一帮零散的力量钉在了一起。 除了搞技术,他还重视方法。 他常讲系统工程,提出“总体设计部”的做法,强调事要整体看,不能各干各的。这套东西后来在很多大型工程项目里都用上了。从原子能,到航天,到后来的通信,这条思路成了根。 他不是一个张扬的人,也不爱抛头露面。 外面叫他“中国航天之父”“导弹之父”,他听见了也不吭声。别人问他最自豪的是什么,他反而说,不是导弹,也不是卫星,是那套系统工程思想。 他认为那才是最能留下来的东西,能被后人接着用,不断改进。 1991年,他获奖,被评为“国家杰出贡献科学家”。 领奖时,他照常穿着那身旧西装,头发有点乱,也不怎么整理,讲话也不铺排,就是把事说清楚。 他不在乎台面上的那些虚的,关心的是,还有多少年轻人愿意接下这份担子。 他活到了98岁,2009年走的。 走之前身体已经不太行了,说话气短,但脑子还是清楚的。 他不喜欢医院那股消毒水味儿,也不愿折腾太多检查。 最后几天,身边守着的人说,他大部分时间都在闭眼休息,有时候突然睁开眼,说一句:“工程,不是一代人的事。” 追悼会那天,北京下了点小雨。 三军仪仗队来送,花圈整整齐齐,有人举着相机拍照,有人只是站着,看着灵车缓缓驶过。