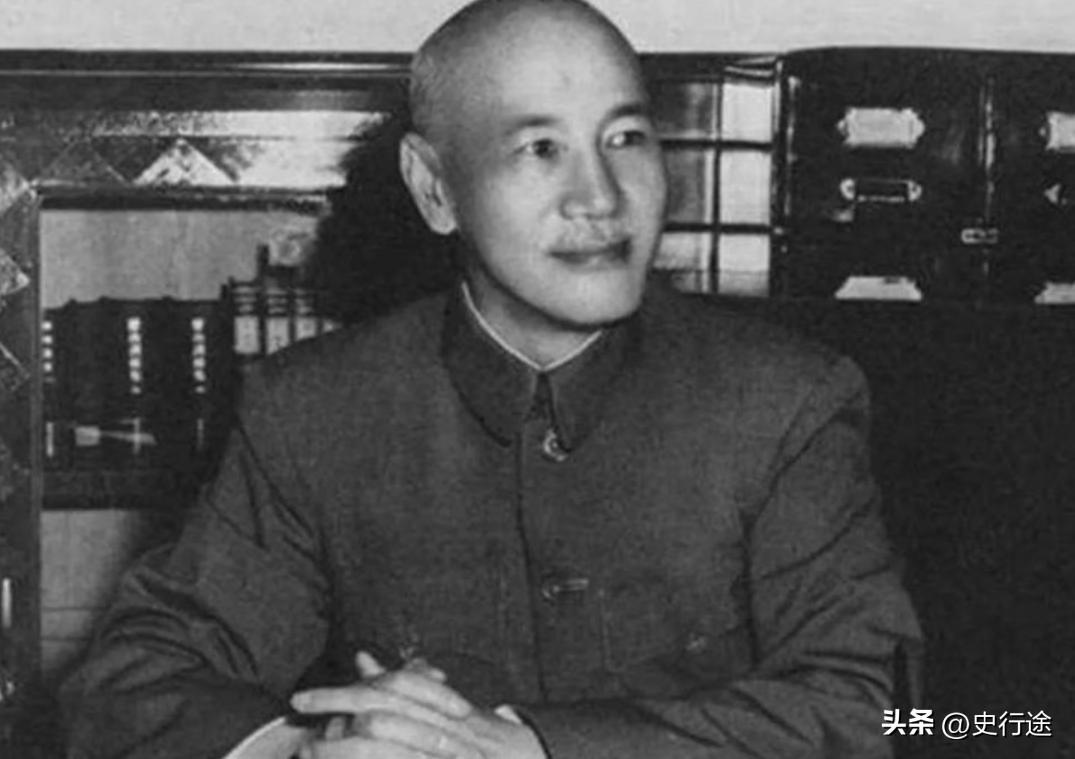

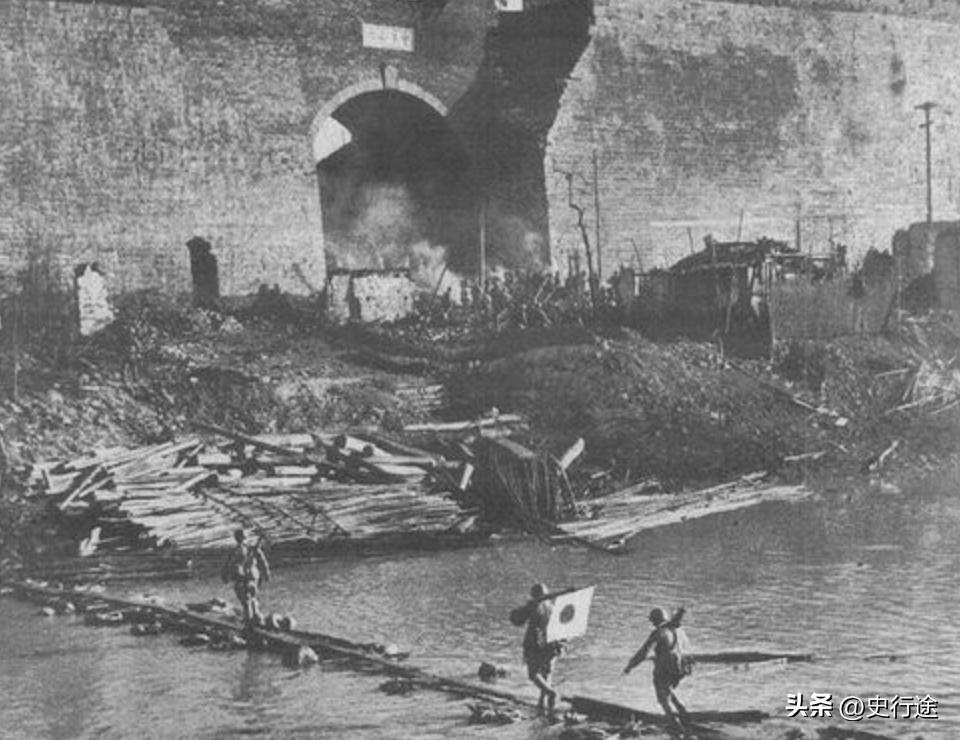

1937年8月,蒋介石开会制订了一个绝密的军事行动计划:采取闪电式行动,对吴淞口至江阴一段江面执行三线布雷,封锁长江下游,迫使停泊在下关和长江上游的日本军舰缴械投降。 1937年夏天,江南的天闷得厉害,南京城的气压压得人喘不过气。 庐山会议还没散场,蒋介石那句“牺牲到底”,在军官圈里已经传开了。不是口号,是下定了决心。那年夏天,局势变了,人也跟着绷起来了。 其实这一仗,并不是临时起意。 早在两年前,蒋就开始在西南做准备。 别人看他追着红军跑,折腾半天没打成什么,其实他更在意的是把四川、贵州、云南这些地盘稳住。 粮食多,地势险,控制住这些地方,就是在给将来的硬仗留个退路。 1935年,重庆的新省政府一成立,财政、军权一点点都归了中央手里,到1937年开打的时候,后方已经有了着落。 日军在华北动得快,一路南下。 日本参谋本部里其实有分歧,谁都知道打一场全面战争不是三个月能解决的事。 可架不住前线压得猛,中国社会情绪又起得快,前后夹击下,局面一步步往下沉。蒋当时对身边人说,不能再让日军往南推,得找个地方把他们拦住。 上海是个敏感地带,租界多,外国眼睛盯着。他想赌一把。 原本的计划,是打一场局部的歼灭战。把驻上海的日本部队赶回去,撑出一个局面,吸引列强介入,然后用外交的方式收尾。这种打法,1932年试过一回,成效还可以。 但那次的场景已经变了,这回日军比以前狠多了,装备也好,调动快,来势汹汹。 蒋把最好的两个德械师派上去,空军也动了,连重炮都拉去了。 打了几天,居然连三千多日军都没吃下来。上海那头火越烧越大,没人想到会烧成一整场大战。 这个时候,南京开始紧张。 高层开了会,把江阴摆上了台面。 这地方地形特殊,长江在这里收窄,两岸能布防,正好挡住水路。 于是有了“封锁线”这个计划。 不是光靠一招,是一整套动作:老旧军舰沉江,商船也调去堵口,江面铺雷,航标破坏,岸边布炮,主力海军在后面守着。五步走,一样都不少。 听起来复杂,其实就是想把江口彻底卡住,别让日本舰上来。 动作展开得很快,从8月开始,旧舰一条条沉到江里,商船也不分大小,往江中心一扔。 水雷布得密,江阴电雷学校的人天天忙着拖雷下水。还有吴淞口外,那里也布了雷。从地图上看,这一圈像是把江口堵了个七七八八。 目的很清楚,想拖住日本舰队的节奏。 蒋那时候对这个计划挺有信心,他觉得,就算上海打得不顺,只要江阴能守住,南京也还有机会喘口气。 可是他低估了两件事,一个是日本的动作比他想得快,另一个是列强根本没打算管这场仗。英国美国表面上关心,背地里都在算计。 看中国和日本打得你死我活,他们乐得旁观。蒋原先还幻想着列强来劝停,结果谁也没来。 到了9月,江阴也陷入了战火。 日本空军开始轰炸,连续几天不间断。 宁海号中弹起火,几小时后沉了;平海号被炸瘫痪,后来又被击毁;逸仙号也没躲过去。 原本中国海军就不强,这几艘船是为数不多能看的,结果全毁了。 江面上一片狼藉,船只残骸漂满江心。 陆上也一样糟。国军的各路部队轮番上阵。桂军损失惨重,几万人进去,出来的没几个;东北军被打得七零八落,一个军没了,连军长也阵亡;川军、湘军也没逃过,被一仗一仗消耗干净。 派系林立的军队凑在一起,表面看人多,其实没法真正配合。 调动跟不上,补给也断断续续。战场上不是拼谁胆子大,而是看谁撑得久。 江阴撑到了12月。到那时候,封锁线已经形同虚设。沉船被炸开口子,水雷被清掉,炮台也没法再开火。日军舰艇顺着江水就上来了,南京也就这么暴露在了火线上。 谁都明白,下一步会更惨,但已经拦不住了。 往回看这几个月,蒋原本设想的战术目标,几乎一个都没实现。 没歼灭敌军,没逼列强调停,没能减轻华北的压力,反而把自己手上的精兵都搭了进去。可即便如此,这场仗也并非全无意义。它把日本的计划拖乱了。 原本想在几个月内结束战事,结果上海和江阴打得太久,迫使他们改变了战略,从北南向作战变成了东进西推。 这场仗虽然输了,但也打出了点东西。 至少让世界知道,中国不是没有抵抗。 几十年里,太多战败都是不战而败,这一次不一样。 战士们确实顶上去了,海军确实把船沉到了江里。不管最后结果如何,这一仗打出了血,打出了声。 冬天的江阴很冷,水面上漂着断桅杆和船板,没人再提“封锁线”三个字了。 炮声过去了,但江水还在流,流得很慢,很沉。