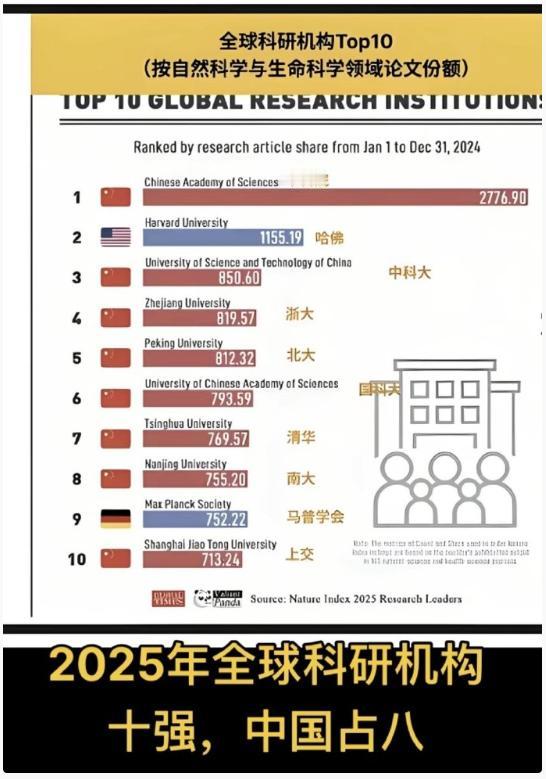

根据自然科学与生命科学领域的论文份额,在刚刚发布的全球科研机构10强榜单上,中国的机构独占8席。我记得,一些人口口声声中国的基础科学不行,现实情况好像与他们说的不一样哎。 说白了,一个能把工业制造业做到全球第一的国家,基础科学怎么可能真的落后? 就像盖大楼,没有扎实的地基撑不起摩天大厦,制造业的腾飞背后,必然是基础研究在默默托底,只不过很多人没意识到这种支撑关系有多紧密,也忽略了科学成果从发现到应用往往存在着时间差。 先看看那些实实在在的成果吧。 2025年8月,中国科学技术大学潘建伟团队刚刷新了中性原子量子计算系统的世界纪录,用人工智能技术在60毫秒内构建出2024个原子的无缺陷阵列,单比特门保真度达到99.97%,双比特门保真度99.5%,这可是直接追平了美国哈佛大学的国际最高水平。 要知道量子计算被称为下一代计算革命的核心,这种基础层面的突破可不是靠“拿来主义”能实现的,背后是无数次实验数据的积累和理论模型的迭代。 再说说贵州的FAST天眼,截至2024年11月,它发现的脉冲星数量已经突破1000颗,超过同一时期国际其他望远镜的总和,还捕捉到了纳赫兹引力波信号的初步证据,这些成果让中国在射电天文领域的话语权大幅提升。 脉冲星观测不仅能检验广义相对论,还能为探测引力波提供关键数据,这些都是纯粹的基础科学研究,哪一项拿出来不是世界级的突破? 有人可能会说论文数量不代表质量,但看看具体的引用数据就知道了。 2025年3月科睿唯安的ESI数据显示,南开大学化学学科首次进入全球前万分之一,过去11年发表的11572篇论文累计被引367251次,篇均引用率31.74次,在全球前万分之一机构中排第8位,中国第3位。 更关键的是,2024年南开以第一作者或通讯作者在化学顶尖期刊JACS和ANGEW发表论文225篇,名列全球第3位。顶尖期刊的发表数量和引用率,直接反映了研究成果的国际认可度,这可不是靠数量堆砌能得来的。 再说说工业制造业和基础科学的关系。中国现在是全球唯一拥有完整工业体系的国家,从高铁到5G,从新能源汽车到航天工程,每一个领域的突破都离不开基础研究的支撑。 就像高铁的轴承钢,要在高速运转中保持稳定,就需要材料科学对金属晶体结构的深入研究;5G通信的毫米波技术,依赖于电磁场理论和微波物理的基础探索。 2023年中国GDP已经达到129.4万亿元,虽然2024年的研发投入占比数据还没完全公布,但从2018到2023年的增长趋势来看,这个数字一直在稳步提升。 要知道,美国在二战后崛起时,也是先通过大规模工业生产积累资本,再反哺基础科学研究,中国现在走的正是这条符合规律的道路,只不过速度比当年的美国快得多。 至于所谓的“滞后性”,看看诺贝尔奖就明白了。现在很多获奖成果都是几十年前的研究,比如2023年诺贝尔物理学奖授予的阿秒光物理,其基础理论研究早在20世纪90年代就开始了。 中国真正大规模投入基础科学研究也就是最近十几年的事,现在看到的这些成果,其实是前十年投入的回报,而现在正在进行的研究,可能要到十年后才能真正显现价值。 就像潘建伟团队的量子计算研究,从最初的几原子系统到现在的两千原子阵列,用了整整十五年;FAST天眼从立项到建成用了22年,这些都不是一蹴而就的。 那些说中国基础科学不行的人,要么是抱着老黄历不放,要么是故意忽略事实。 他们没看到中国在科研设施上的投入,比如正在建设的FAST核心阵,要在周边加建24台40米口径望远镜,把分辨率再提升一个数量级;也没看到年轻科研人员的成长,现在中国在国际顶尖期刊发表论文的第一作者平均年龄越来越年轻。 基础科学研究从来不是短跑,而是马拉松,中国现在不仅跑在了第一梯队,而且后劲十足。 当然,我们也没必要妄自尊大,和欧美顶尖水平相比,在某些基础理论领域还有差距,但这种差距正在以肉眼可见的速度缩小。 关键是要明白,评价一个国家的基础科学实力,不能只看过去的成就,更要看现在的投入和未来的潜力。 全球科研机构10强占8席,这只是一个开始,随着时间的推移,当今天这些“正在进行时”的研究转化为“过去完成时”的成果时,人们会更清楚地认识到,中国的基础科学不仅不是不行,而是正在迎来爆发期。 那种“中国基础科学不行”的论调,迟早会像旧时代的残响一样,被越来越多的事实所淹没。

![[点赞]美国副总统今年曾暗示中国,如果不接受关税就考虑战争,谁料音未落,中国高](http://image.uczzd.cn/15888669163856591487.jpg?id=0)