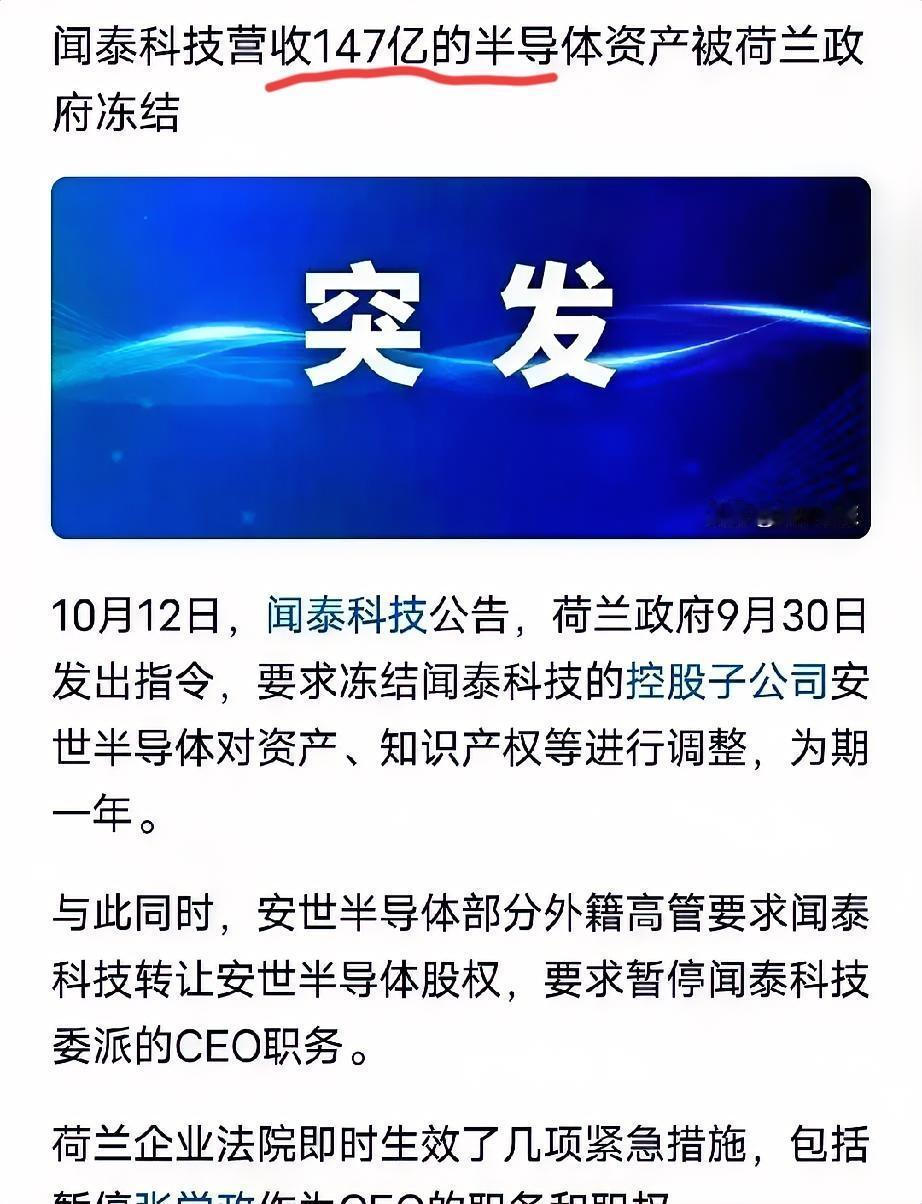

“贸易战是好事,很容易赢。”2018 年 3 月 2 日,特朗普这句轻飘飘的断言,开启了一场席卷全球的经贸博弈。几年过去,曾经的笃定被相互 “卡脖子” 的胶着取代,关税、科技、稀土等领域的较量层层升级。 贸易战的序幕从关税拉开。2018 年 3 月,美国对进口钢铁和铝产品加征关税,随后将矛头对准中国,对价值数百亿美元的输美商品加征关税,税率从 10% 逐步上调至 25%。 2024 年 5 月,又进一步提高对电动汽车、锂电池等产品的征税幅度,8 月相关措施正式生效。特朗普政府原本预计,高关税会迫使对方让步,快速扭转贸易逆差。 现实的反馈却超出预期。 中国迅速出台反制措施,对原产于美国的商品提高加征关税税率。2025 年 4 月,美国将对华额外关税提高至 145%,中国随即跟进调整至 125%。 关税战的代价开始显现,美国农场主的大豆出口受阻,库存积压超过往年同期;美系车企在中国市场份额持续下滑,部分车型因成本上升被迫调整售价。 那些曾经被认为 “容易搞定” 的领域,反而成了自身的负担。 科技领域的较量同样未能如愿。 美国将多家中国实体列入 “实体清单” 等出口管制制裁清单,试图遏制中国高新技术产业发展。其所针对的 1300 多个独立关税项目,几乎全部集中于 “中国制造 2025” 支持的产业。 但中国企业加快了自主研发步伐,在芯片设计、新能源技术等领域不断突破,原本依赖进口的部分核心部件逐步实现国产化。 美国科技企业却因失去中国市场,营收出现明显下滑,研发投入增速放缓。 稀土领域的博弈更凸显了产业链的刚性。 美国 80% 以上的稀土进口依赖中国,而稀土是制造战斗机、核潜艇、电动汽车等产品的关键材料。 当贸易战延伸至这一领域,美国才发现,本土虽有芒廷帕斯稀土矿,却缺乏冶炼提纯技术,原矿仍需运至中国加工。 即便推动盟友扩大开采,也因成本过高、技术不足,难以形成有效替代。所谓的 “稀土战”,最终让美国自身面临供应链断裂风险。 对新兴经济体的施压同样收效甚微。 特朗普政府试图让印度、巴西在贸易谈判中让步,却遭遇顽强抵制。印度拒绝在农产品进口上做出妥协,巴西则坚持维护本国钢铁出口的合理利益。 这些国家不愿在中美博弈中选边站,更不愿牺牲自身产业利益,美国的施压未能达到预期效果。 曾经被认为可以轻易掌控的局面,因新兴经济体的自主选择变得复杂。 2025 年 5 月,中美在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈,最终达成共识,美方取消 91% 的加征关税,中方相应取消同等比例反制关税。 8 月的斯德哥尔摩会谈中,双方再次暂停部分关税措施 90 天。这一系列动作,悄然改写了 “容易赢” 的最初判断。 贸易战的 “回火” 让各方看清,在全球产业链深度融合的今天,没有谁能独善其身,零和博弈的思路早已行不通。 这场持续数年的较量,最终回归理性对话。 中国在博弈中加快产业升级,推进新旧动能转换,从经济大国向经济强国稳步迈进。美国也逐渐认识到,遏制无法阻挡发展,合作才能实现共赢。 贸易战的历程证明,真正的竞争不是相互消耗,而是各自的成长与彼此的尊重。那些曾经的 “卡脖子” 领域,正在成为推动技术突破的动力,让全球经贸格局朝着更均衡、更可持续的方向发展。