那个铝制的圆球

1957年10月4日,一个铝制的圆球改变了世界。它只有沙滩排球那么大,重83公斤,但这玩意儿在地球轨道上发出的“哔—哔—哔”的无线电信号,让美国社会陷入了强烈的焦虑与紧迫感。

斯普特尼克1号(Sputnik 1)。苏联人赢了。

对于美国人来说,这不仅仅是丢脸的问题。如果苏联人能把一个金属球扔到美国头顶上转圈,他们就能把核弹头扔到华盛顿的草坪上。艾森豪威尔总统试图淡化这件事,说那只是“空中的一个小球”,但公众不买账。美国人的自信心在一夜之间崩塌。

这还只是开始。

难一点的登月计划

接下来的几年,美国宇航局(NASA)的日子过得像是在演滑稽剧。他们的火箭在发射台上爆炸,在升空后几秒爆炸,甚至在没点火时就倒在地上。媒体戏称这是“Kaputnik”(完蛋尼克)。

然后是1961年4月12日。尤里·加加林。

那个带着迷人微笑的苏联人不仅上了天,还绕了地球一圈,最后安全回家。而美国此时连把人送进轨道都做不到,或者说只是亚轨道飞行,严格来说不算绕地飞行。

肯尼迪总统坐不住了。他把副总统约翰逊叫来,基本上问了一个问题:“在这个该死的太空竞赛里,到底有没有什么项目是我们能赢的?哪怕是稍微难一点的?”

NASA的工程师们给出了一个极其诚实的答案:如果我们和苏联比建立空间站,我们输;比长得像月球基地的东西,我们输。唯一能赢的项目,必须是一个难到连苏联人现在也没头绪的项目。

登月。

这听起来是个好主意,除了一个微小的问题:当时美国甚至不知道人能不能在太空中吞咽食物,也不知道月球表面是不是铺满了会吞没飞船的深层尘埃。

但这都不重要。肯尼迪在国会发表演讲,承诺在十年内把人送上月球并活着带回来。

现场的NASA局长韦伯差点晕过去。因为只有他知道,他们手里除了一堆爆炸的火箭视频和几个勇敢到近乎疯狂的试飞员,几乎什么都没有。

怎么去?一场关于“交会对接”的吵架

目标定了,现在的问题是:怎么去?

这听起来像个简单的物流问题,但在1961年,这不仅是技术问题,更是哲学问题。

当时的主流方案是“直接上升法”(Direct Ascent)。简单粗暴:造一个巨大无比的火箭(比后来的土星五号还要大得多,被称为“新星”Nova),直接飞到月球,降落,然后起飞回来。但是"新星" 火箭从未实际建造,仅停留在设计阶段。

为什么未建造?因为这方案有个致命弱点:为了把返程的燃料带到月球表面,起飞时的火箭得大到不可思议。这就像为了去超市买瓶水,你得开一辆满载油料的油罐车去,而且回程还得把油罐车开回来。

就在所有大人物都盯着巨型火箭流口水时,兰利研究中心的一个叫约翰・霍博尔特(John Houbolt)的工程师提出了一个异端邪说:月球轨道交会法(LOR)。

洪博尔特的主意是:别把回家的燃料带到月球表面。我们发射一艘母船和一艘登月小艇。母船在月球轨道上等着,只有小艇下去。办完事,小艇上来和母船对接,然后扔掉小艇,坐母船回家。

这听起来很省油。但这也意味着,两个以每小时几千公里速度飞行的金属罐子,必须在距离地球38万公里的地方,在没有任何地面救援可能的情况下,精准地对接。如果对接失败,两个宇航员就会变成月球的永久卫星,或者活活憋死在轨道上。

华盛顿的大佬们觉得洪博尔特疯了。冯·布劳恩(那个造火箭的德国天才,曾为纳粹德国设计 V-2 火箭,二战后移居美国加入NASA)一开始也不喜欢这个主意。洪博尔特被无视、被嘲笑。但他是个倔脾气,他跳过所有上级,直接给NASA高层写信,语气近乎咆哮:“我们到底想不想去月球?”

最终,理智(主要是省钱和省时间)战胜了恐惧。NASA咬牙决定:就这么干。如果当时他们选了直接上升法,可能到现在还没登月。

冯·布劳恩的巨兽

有了方案,现在需要一辆车。这就轮到土星五号(Saturn V)出场了,土星五号的核心主持设计者是冯・布劳恩。

土星五号:

高度:110.6米。比自由女神像高,比大多数摩天大楼都高。

重量:起飞重量约2970吨。

土星五号第一级(S-IC)的总推力约 3408 吨,功率换算约1700 亿瓦 ;根据英国电力历史数据,1969 年(阿波罗 11 号发射年)英国全国总发电功率约1600 亿瓦 ,两者几乎持平。

但这台机器最可怕的地方不在于大,而在于它必须极其精密。它有数百万个零件。哪怕这些零件的可靠性达到99.9%,也意味着会有几千个零件出故障。

第一级火箭有五个F-1发动机。这玩意儿每秒钟,要吞掉15吨煤油和液氧。你没看错,是每秒。如果你在它的排气管下面放一个标准游泳池的水,它能在几秒钟内把水全部蒸发。

为了防止燃料在管道里产生气穴效应(Pogo oscillation)把火箭震散架,工程师们甚至在管道里设计了充满了氦气的“减震球”。

编织出来的软件

火箭造好了,但这玩意儿得有人开,或者说,有东西开。

那时候的计算机什么样?大概占满一个房间,算得比你现在手里的计算器还慢。要把它塞进狭小的指令舱和登月舱,还得能抗辐射、抗震动、抗真空。

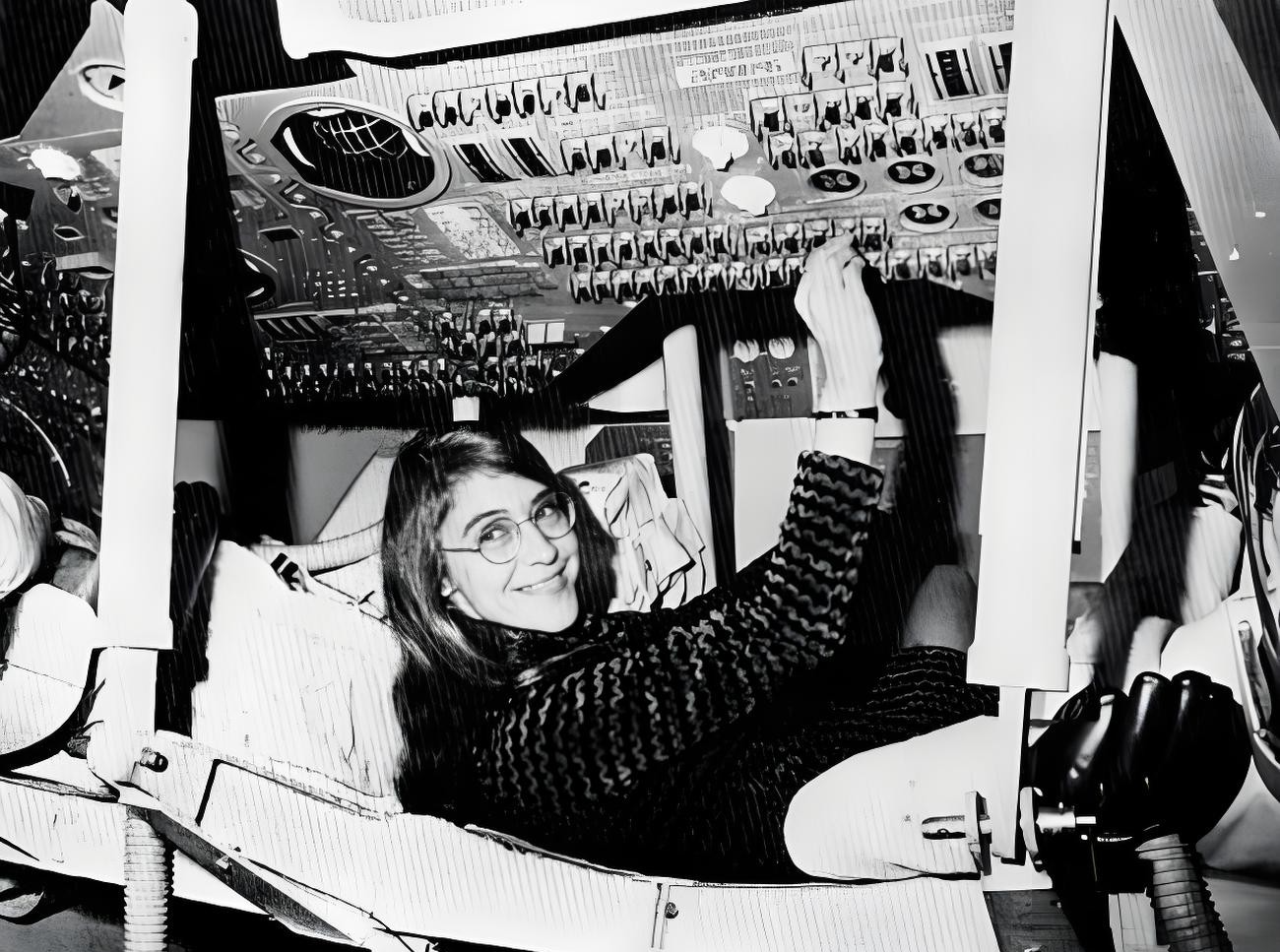

麻省理工学院(MIT)的一群年轻人接下了这个活儿。领头的是个叫玛格丽特·汉密尔顿(Margaret Hamilton)的女人。她不仅要写代码,还得发明怎么写代码,因为当时连“软件工程”这个词都还没发明出来。

阿波罗制导计算机(AGC)的内存有多大?

RAM(可读写内存):2KB。

ROM(只读内存):36KB。

你手机里随手拍的一张照片,能装下几千个阿波罗计算机的系统。

更绝的是这些程序的存储方式。为了防止数据在太空中丢失,他们不能用磁盘,不能用磁带。他们用了一种叫“磁芯绳存储器”(Core Rope Memory)的东西。

这东西是真的“写”出来的,或者说是“织”出来的。在雷神公司的工厂里,一群眼神极好的纺织女工,拿着针线,把铜线穿过一个个微小的磁芯。穿过去代表“1”,绕过去代表“0”。

如果一个女工打了个喷嚏,或者手抖了一下,穿错了孔,火箭可能就会撞在月球上。这群被戏称为“小老太太”(Little Old Ladies)的纺织工,实际上是当时世界上最硬核的程序员。软件一旦织好,就没法改了,这叫真正的“硬编码”。

阿波罗1号的火焰

但在辉煌之前,是惨痛的代价。

1967年1月27日,阿波罗1号的三名宇航员正在进行地面测试。为了模拟太空环境,舱内充入了纯氧。

因为设计上的疏忽,舱内布满了易燃材料(尼龙搭扣、泡沫垫)。某处的一根电线擦出了火花。

在纯氧环境下,火花瞬间变成了地狱之火。由于舱门设计是向内打开的,而舱内气压因大火急剧升高,宇航员根本推不开门。短短几十秒,格里森、怀特和查菲三名宇航员在惨叫声中牺牲。

NASA停摆了。

这是一次彻底的打脸。他们发现阿波罗飞船不仅设计有缺陷,简直就是个烂摊子。到处是裸露的电线,易燃的垃圾,还有那个该死的内开式舱门。

接下来的18个月,NASA像疯了一样修改设计。他们把飞船拆了重装,换掉了所有易燃材料,重新设计了舱门(改成向外开,并且可以在几秒钟内炸开)。

阿波罗8号

时间来到1968年。中央情报局(CIA)传来消息:苏联人正在准备发射N1大火箭,他们要在年底前把人送去绕月。

NASA急了。当时登月舱(LEM,那个像大蜘蛛一样的着陆器)还没造好,根本没法飞。按计划,他们应该在地球轨道再测试几次。

但在冷战的压力下,乔治·洛(George Low,阿波罗计划经理)提出了一个大胆到近乎鲁莽的建议:既然登月舱没好,我们就把指令舱射到月球去。不登月,就在月球转几圈,看看风景,顺便气气苏联人。

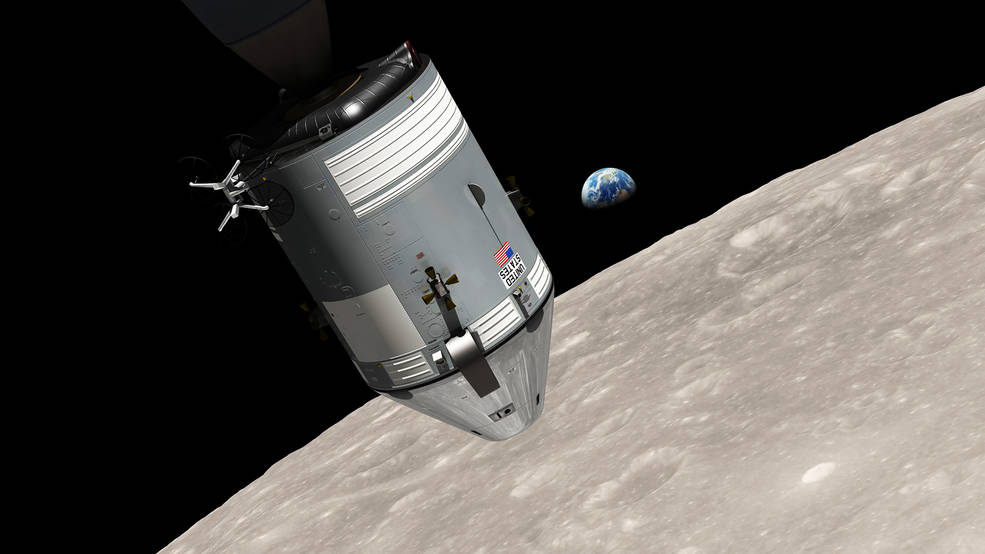

这就是阿波罗8号。

1968年圣诞节前夕,弗兰克·博尔曼、吉姆·洛威尔和比尔·安德斯成为了第一批离开地球引力井的人类。(“地球引力井” 的航天定义:指地球引力主导的区域(通常以 “地月拉格朗日点 L1” 为界,距地球约 38.4 万公里,超过此距离后月球引力逐渐主导;此前的太空任务(如加加林、谢泼德的飞行,甚至早期阿波罗任务)均未超过地球近地轨道(最远距地球仅数百公里),仍处于地球引力井内;阿波罗 8 号是人类首次突破近地轨道,飞行距离达 38 万公里(地月距离),真正脱离地球引力主导范围,成为首个 “离开地球引力井” 的载人任务)

当他们绕到月球背面时,无线电通讯中断了。那是人类历史上最孤独的时刻。而在这一刻,安德斯拍下了那张著名的《地出》(Earthrise)——蓝色的地球从灰色的月球地平线上升起。

阿波罗10号

1969年5月,阿波罗10号进行最后的彩排。除了不真的降落,他们要把所有动作做一遍。

宇航员斯塔福德和瑟南开着登月舱(代号“史努比”)下降到了离月球表面仅14公里的地方。这就像是把糖放到了嘴边又不让吃。

就在他们准备抛弃下降级返回时,意外发生了。有人在设置开关时出了错,制导计算机迷糊了,试图去寻找指令舱,导致登月舱开始剧烈翻滚。

“史努比”像个发疯的陀螺一样乱转。

好在斯塔福德反应神速,手动控制稳住了飞船。如果他晚了几秒钟,他们可能就会因为翻滚过快晕厥,然后撞在月球山上。

据说,NASA故意没给阿波罗10号加满从月球表面起飞的燃料,就是怕这两个家伙一时冲动,真的降落下去了。

鹰已着陆... 差点没着陆

终于到了1969年7月。阿波罗11号。

这次是这三位:尼尔·阿姆斯特朗,巴兹·奥尔德林,迈克尔·柯林斯。

发射很顺利。变轨很顺利。进入月球轨道也很顺利。真正的戏剧性高潮,发生在最后落向月球的那12分钟。

登月舱“鹰”号正在下降。突然,那个只读内存只有36KB的计算机亮起了一盏黄灯,屏幕上闪烁着代码:1202。

阿姆斯特朗和奥尔德林面面相觑。他们在训练里没见过这个。

“给我们一个关于1202警报的解释,”阿姆斯特朗的声音依然冷静,但心率肯定已经上去了。

休斯顿的任务控制中心里,所有人的心脏都停跳了一拍。如果这是一个致命错误,他们必须立刻中止着陆。

这时,一个叫杰克·加曼(Jack Garman)的年轻工程师救了场。他记得这个代码。这意思基本上是:“哥们儿,我的任务列表满了,但我还在处理最重要的事,别管那些次要的。”

原来,是因为在下降过程中,交会对接雷达一直开着,虽然没用,但它不断向计算机发送大量无意义的数据中断请求,导致计算机过载。

“只要警报不是持续亮着,我们就继续。”休斯顿下达了指令。

解决了警报,阿姆斯特朗看向窗外,发现了一个更大的麻烦。

计算机预设的着陆点并不是平地,而是一个足球场大小的陨石坑,周围全是汽车大小的巨石。如果降在那儿,“鹰”号肯定会侧翻,然后他们就再也回不来了。

阿姆斯特朗接管了控制权。他像开直升机一样,驾驶着登月舱平飞,寻找新的着陆点。

但这消耗了额外的燃料。

休斯顿的通讯员查理·杜克看着遥测数据,冷汗直流。燃料读数正在疯狂下降。

“60秒。”休斯顿提醒。意思是燃料只够飞60秒了。

阿姆斯特朗还在找地方。他飞过了一个坑,又飞过了一片乱石。

“30秒。”

这已经是玩命了。如果燃料耗尽,发动机会死火,他们会从几米高的地方摔下去,直接风险是 "着陆失败坠毁"。或者即使软着陆了,后续也会无法对接柯林斯留守的指令舱 “哥伦比亚” 号,导致不能返回地球。

就在这千钧一发之际,接触灯亮了。

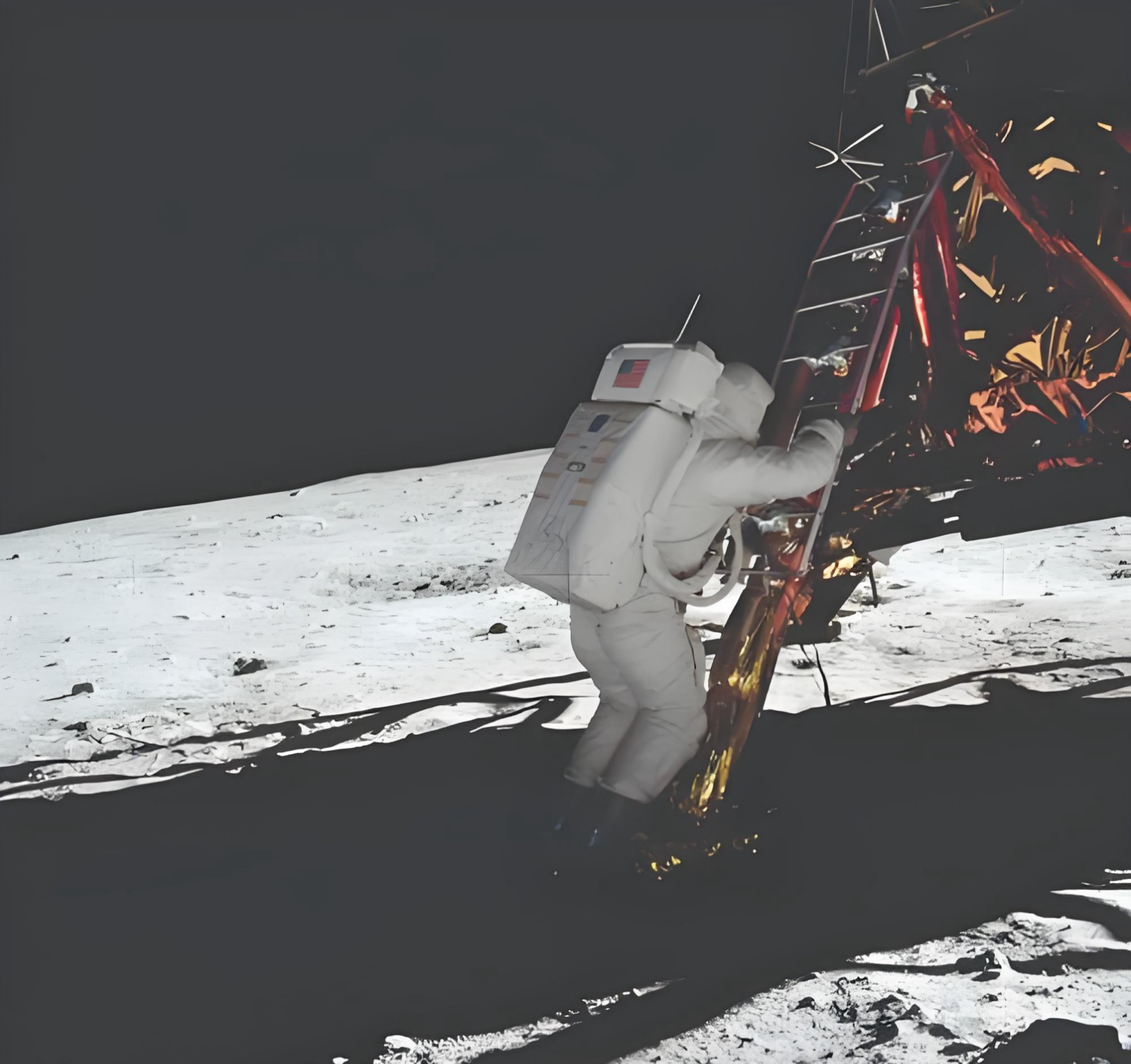

“休斯顿,这里是静海基地。鹰已着陆。”

在休斯顿,查理·杜克长出了一口气:“收到,静海。我们这里有一群人的脸都憋紫了。我们现在可以呼吸了。”

这时候,登月舱的燃料只剩下不到20秒的量。这里要注意的是: 20 秒,是阿波罗 11 号登月舱 “鹰” 号在月球表面降落阶段的紧急状况,并非对接返回时的燃料危机。

孤独的第三人与一支签字笔

当地球上亿万人在电视前看着阿姆斯特朗迈出“人类的一大步”时,迈克尔·柯林斯正独自一人驾驶着指令舱“哥伦比亚”号在月球轨道上转圈。

阿波罗 11 号任务分工明确:阿姆斯特朗、奥尔德林乘登月舱 “鹰” 号登月,柯林斯留守指令舱 “哥伦比亚” 号,全程在环月轨道运行(轨道高度约 111 公里),负责后续对接返回。

每当柯林斯飞到月球背面,无线电就彻底切断。

在那48分钟里,他是全宇宙最孤独的人类。他在回忆录里写道:“我现在孤身一人,真的孤身一人,与任何已知的生命彻底隔绝。”

但他并不害怕,甚至享受这种宁静。他不仅是司机,更是他们回家的唯一希望。

就在阿姆斯特朗和奥尔德林准备离开月球时,他们发现了一个让人脊背发凉的问题。

在狭窄的登月舱里,因为穿着笨重的宇航服背背包,奥尔德林不小心撞断了一个断路器开关。

倒霉的是,那个开关正好是控制引擎点火的。

如果不修好它,他们就点不了火,只能在月球上等死,或者等氧气耗尽。这可不是叫个AAA道路救援能解决的事。

休斯顿的工程师们疯狂地翻图纸,试图想办法旁路这个电路。但奥尔德林想出了一个更“模拟”的办法。

他掏出了一支随身携带的毡头笔。

那个笔尖的大小,刚好能插进断路器的孔里。

在起飞倒计时前,奥尔德林把笔插了进去,推上了开关。引擎轰鸣启动。

这支普通的签字笔,救了两个人的命,也救了整个阿波罗计划。

不仅仅是石头

阿波罗11号回来了。他们带回了21.55公斤的月球岩石,但更重要的是,他们带回了一种信念。

那是人类历史上第一次,离开了自己的摇篮,触碰了另一个天体。

从1969年到1972年,共有12名人类在月球上行走。他们有的开了月球车,有的打了高尔夫球(谢泼德干的,他在月球表面用自制高尔夫球杆打了两杆高尔夫,成为太空探索史上的趣味经典瞬间),有的还在月球上摔了跤。

然后,就像开始时一样突然,一切都结束了。阿波罗17号之后,再也没有人回去过。

有人问:值得吗?花了254亿美元(相当于现在的几千亿美元),就为了带回几块石头?

当然。

不仅仅是因为微波炉、特氟龙或者重症监护室的技术都源于此。而是因为在那个年代,人类证明了自己可以做成一件听起来完全不可能的事。

正如肯尼迪所说:“我们选择去月球,不是因为它容易,而是因为它很难。”

免责提示:本文基于公开历史资料与技术文献整理,部分细节为叙事化演绎,仅供科普参考。