脾胃与五脏的动态互构关系

1. 脾胃为五脏之本:灌溉四旁的生理基础

张景岳提出“脾为土脏,灌溉四旁,是以五脏中皆有脾气”,强调脾胃作为后天之本的核心作用。

脾胃通过运化水谷精微,化生气血津液,输布至五脏,维持各脏腑的生理功能。

如脾气充盛,则肝得血而能疏泄,心得养而神自安,肺得润而气自降,肾得滋而精自固。

这一观点与《内经》“脾胃者,后天之本”一脉相承,但更注重脾胃与五脏在生理上的互生性与整体性。

2. 五脏病变影响脾胃:邪气反克的病理机制

张景岳突破了李东垣“脾胃内伤,百病由生”的单向思维,提出五脏病变可反向影响脾胃,形成“脾胃中亦有五脏之气”的病理观。

他以肝、心、肺、肾四脏为例,系统阐述了脏腑间的病理传变:

⑴肝邪犯脾:分虚实两端。肝脾俱实(如肝郁化火、横逆犯胃),治宜疏肝泻火(如柴胡疏肝散);

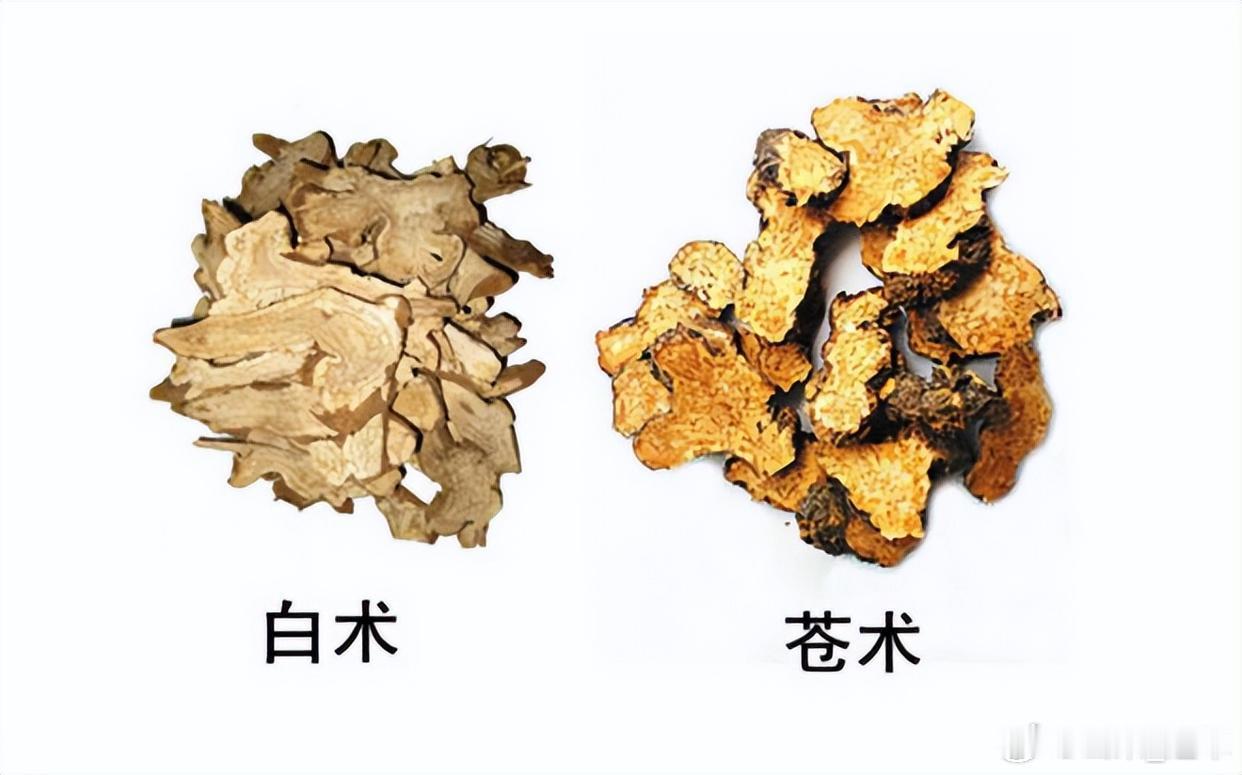

肝强脾弱(如脾虚肝乘),则需舍肝救脾,以健脾为主(如参苓白术散),兼柔肝之性。

⑵心邪犯脾:心火炽盛(如胃热消渴),治以清热泻火(如玉女煎);

心气不足(如心脾两虚),则补火生脾,以补心气、温脾阳(如归脾汤合补中益气汤)。

⑶ 肺邪犯脾:肺气壅塞(如痰湿阻肺、脾失健运),治宜泻肺涤痰(如三子养亲汤);

肺气不足(如肺虚及脾、土不生金),当补肺健脾(如补肺汤合四君子汤)。

⑷肾邪犯脾:脾虚则肾水反克(如脾肾阳虚、水湿内停),以温脾利水为主(如实脾饮);肾虚则开合失司(如肾不纳气、脾失转输),需补肾固摄(如肾气丸合参苓白术散)。

这种脏腑互病的辨证思路,体现了中医五行生克理论在临床中的灵活运用,突破了单一脏腑论治的局限。