从脾胃生理看董建华治胃心法:通降为本的现代临证思考

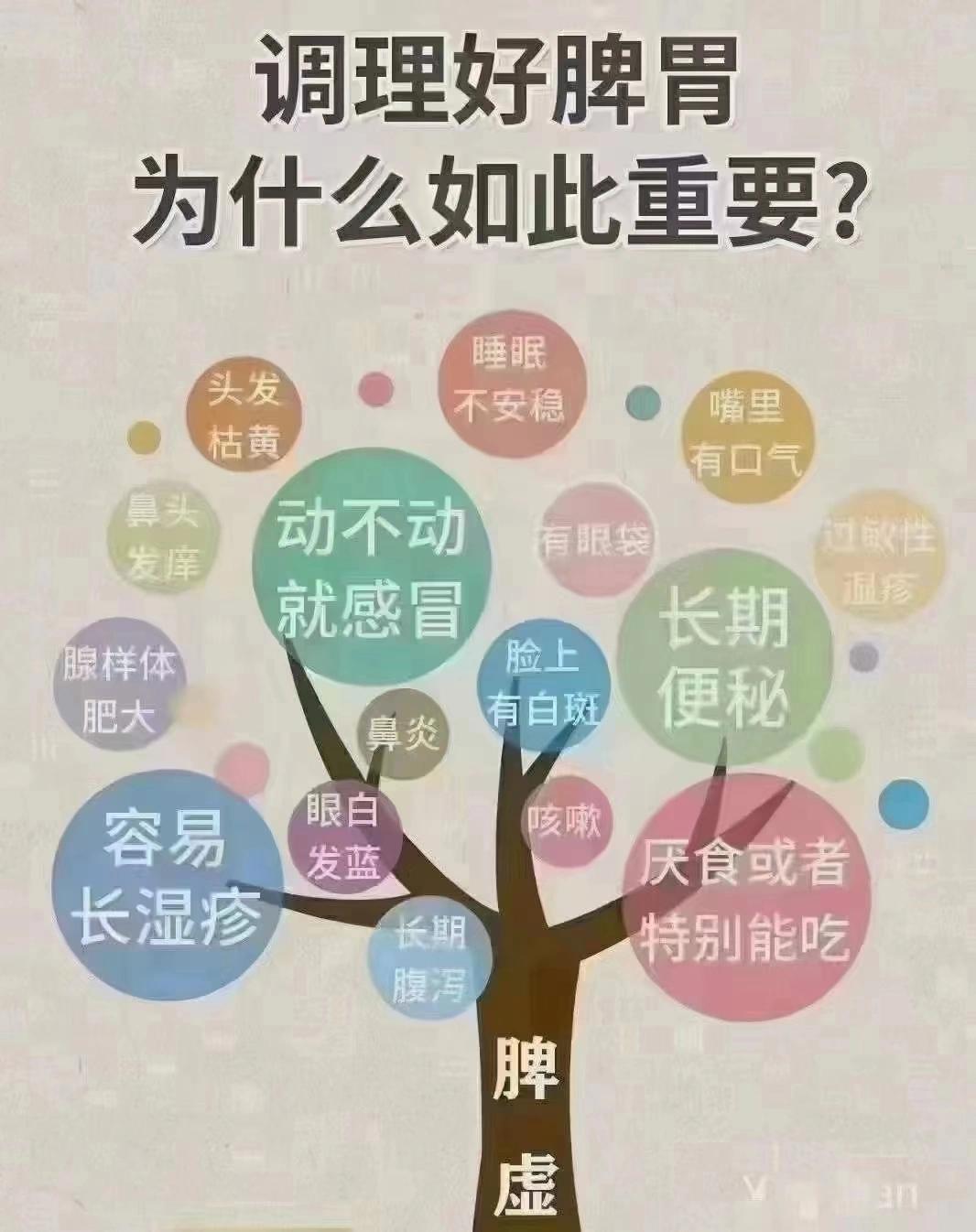

一、脾胃的升降之道:人体气机的枢纽密码

中医讲脾宜升则健,胃宜降则和,这六个字道破了脾胃运作的核心。

脾就像一台运输机,把水谷精微向上输送到心肺,化为气血濡养全身;

而胃则像一个下行通道,接纳食物后需不断通降,才能让食糜顺利向下传导。

董建华先生尤其看重胃的通降特性——六腑以通为用,胃若不降,就像下水道堵塞,食积、湿浊、郁热等问题会接踵而至。

这种生理特性,决定了胃病治疗的根本方向:让胃气走起来,而不是堵起来。

二、现代胃病的郁热困局:从饥饿年代到饱食时代的病机转变

《脾胃论》成书于战乱频仍的年代,那时人们多因饥饿、受寒致脾胃虚寒,所以李东垣强调温补。

但现在的胃病患者,十有八九是吃出来的病:烧烤火锅、酒精浓茶,肥甘厚味不断冲击脾胃,就像给管道里灌油腻的杂质。

胃气本应向下走,却被这些浊物壅滞,郁久就会化热。

临床上常见胃胀灼痛、口苦口臭、舌红苔黄,胃镜下多显示胃黏膜充血、糜烂,这和古代的虚寒证完全不同。

董老指出,此时若再用温补香燥药,如同火上浇油,只会让病情缠绵难愈。

三、香苏饮的通降智慧:解表方到治胃方的神奇转身

如何让壅滞的胃气通起来?董老从《太平惠民和剂局方》的香苏饮中找到了灵感。

原方本是解表药,由香附、苏叶、陈皮、甘草组成,用于治疗风寒感冒。但他巧妙做了两处改动:去掉甘温壅滞的甘草,用苏梗代替辛温解表的苏叶。别小看这一换,苏梗专入脾胃经,顺气开郁而不燥;香附理气止痛,陈皮化湿和胃,三味药搭配,让解表方摇身变成脾胃调理剂。

临床常加枳壳、大腹皮增强理气除胀之力,香橼、佛手调畅气机,形成了治气滞证的基础方。

四、以通为补的临证心法:先开后补的用药策略

有人会问:如果是脾虚气滞,也能用通降药吗?董老的答案是先通后补。临床上即使见到乏力、便溏等脾虚表现,也先以香附、苏梗、陈皮等药行气通降,待气机顺畅后,再少加黄芪、党参、甘草固本。

这种以通为补的思路,打破了虚证必补的刻板印象。曾有位老患者,胃胀十年,屡用补药无效,董老先以香苏饮加槟榔、枳壳通降半月,待胃胀大减后,才佐以少量党参,最终取得良效。

五、从理论到临床的启示:通降法则的现代价值

董老的脾胃病治疗思想,本质是对胃气特性的深刻把握。

在现代人饮食不节、压力频增的背景下,胃气壅滞、郁而化热已成常见病机。这种以通为用的思路,不仅体现在方药配伍中,更提醒医者:治疗胃病不能只看虚与寒,而要关注气机的通降状态。就像城市交通需要疏导拥堵,脾胃调理也需顺应降则和的自然规律——这或许就是传统医学在现代临床中依然鲜活的智慧。