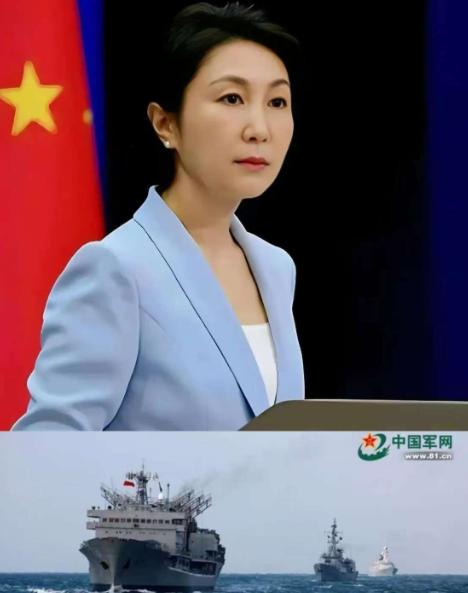

中国国防部罕见发布重磅通告。11月20日公开的内容直接点名东海、台海、南海,美方近期接连操作三处,演训、军售、军机军舰一齐压上,中方立场也摆明:所有挑衅升级一概不予接受。 从台海方向的F-35战机常态化巡逻,到南海的“联合利剑”军演,再到东海的“自由航行”行动,美方近期在三大海域的军事动作呈现出频次加密、规模升级的特点。 作为反制,中国海空军在台海周边组织联合演训,实弹射击科目直指“外部势力干涉”——这是近年来少有的针对性表述。 为何美方在此时集中加码施压?是对区域影响力衰退的焦虑,还是误判了中方捍卫主权的决心? 军售清单上,从“海马斯”火箭炮到“鱼叉”反舰导弹,美方试图通过武器输送强化“前沿存在”;演训场上,双航母战斗群摆出“威慑阵型”,却难掩其在西太平洋后勤补给链的脆弱。 歼-20隐身战机列阵、055型万吨驱逐舰巡航、东风系列导弹战备值班,这些现代化装备的列装,让中方在应对挑衅时有了更坚实的底气。 世界银行数据显示,中国在亚洲基建投资占比超40%,而美国主导的“印太经济框架”在多数东南亚国家中进展缓慢——经济合作的“引力”,往往比军事存在的“压力”更持久。 菲律宾近期拒绝美军新增军事基地的请求,越南则加快与中国的铁路合作项目,这些细节都在说明:没有国家愿意成为大国博弈的“棋盘”。 美方的“肌肉展示”看似强硬,却在东南亚遭遇“合作冷淡”。印尼明确表示“不选边站”,马来西亚则将中国列为“优先贸易伙伴”。 中国的回应始终遵循“底线思维”:主权问题不退让,合作机会不关闭。 当军靴声在海域回荡时,亚洲国家更期待的,或许是港口里卸载的合作物资,而非甲板上冰冷的导弹。 歼-20隐身战机的航迹划过云层,055型驱逐舰的雷达扫描海面,这些现代化装备不是为了挑起冲突,而是为了守护身后的万家灯火。 美方或许能短暂吸引眼球,却改变不了区域经济合作的大方向——中国与东盟贸易额连续十年增长,这个数字背后,是产业链的深度融合,是民众的真实获得感。 为何区域国家更愿与中国合作?答案藏在东南亚港口的吊臂里,藏在中欧班列的集装箱中,藏在跨境铁路的钢轨上。 没有哪个国家会为了虚无的“安全承诺”,放弃实实在在的发展机遇。 中方的立场清晰而坚定:朋友来了有美酒,豺狼来了有猎枪。 当美方试图用舰机数量丈量影响力时,中国正用合作项目的里程拓展朋友圈。 这不是一场“肌肉”与“肌肉”的较量,而是“合作”与“对抗”的路径选择。 历史终将证明,谁在为区域稳定添砖加瓦,谁在为冲突风险火上浇油。

评论列表