转自:中国经营网

中经记者陈燕南北京报道

“感觉现在燃油车的‘焕然一新’。搭载了辅助驾驶,也可以像新能源汽车一样有自动跟车、记忆泊车等功能,还能听懂方言,有很多意想不到的智能体验。”近日,在北京的一家汽车4S店,一名关注燃油车的消费者对《中国经营报》记者表示。

据了解,近几个月来中国车市出现了一个转折——传统燃油乘用车销量达到90.2万辆,同比激增13.5%。这并非孤立的月度波动,乘联会数据显示,6—8月燃油车销量已连续实现同比增长,涨幅分别达9.7%、9.5%和13.5%,并拉动1—8月累计销量回升至714万辆,同比增长1.1%。在新能源汽车渗透率已达55.2%的市场中,燃油车的逆势回暖引发行业对动力格局的重新审视。

“这轮燃油车复苏是多重因素共振的结果,并非趋势逆转。”中关村物联网产业联盟副秘书长、中经传媒智库专家袁帅在接受记者采访时指出,市场理性回归让燃油车的固有优势重新凸显,而智能化升级与场景适配能力的提升成为关键推手。

不过值得注意的是,虽然燃油车出现“回暖”迹象,不过长期来看,新能源汽车的增长动能并未衰减。里斯战略咨询中国区合伙人何松松对记者表示,可以大胆断言2025年将是中国新能源汽车市场的历史性转折点,预计全年销量将达1500万—1600万辆,同比增长40%—50%,首次超越传统燃油车销量。

政策、价格与技术的协同发力

目前,燃油车正在释放出积极的信号。数据显示,乘用车内销方面,8月乘用车国内销量200.7万辆,环比增长12.3%,同比增长15.1%。其中,传统燃料乘用车国内销量90.2万辆,比上年同期增加10.7万辆,环比增长10.9%,同比增长13.5%;1—8月,乘用车国内销量1474.7万辆,同比增长13.6%。其中,传统燃料乘用车国内销量714万辆,比上年同期增加7.5万辆,同比增长1.1%。

记者注意到,政策托底正在激活换购需求。目前,国家“以旧换新”政策的持续发力成为重要推手。“2025年以旧换新政策在拉动大量家庭换购需求,燃油车作为传统主力车型受益明显。”一位业内人士对记者强调。

同时,价格优惠成为燃油车最直接的破局武器。此前,不少车企推出“一口价”模式。这一策略通过全国统一售价、大幅降价燃油车吸引消费者,试图在新能源浪潮中夺回主动权。

“部分车企通过降价策略推动终端售价下探,有效激发了消费潜力。”苏商银行特约研究员高政扬对记者分析道。

此外,燃油车正通过技术升级打破“智能落后”的刻板印象。“在智能座舱、辅助驾驶等领域的持续优化,让燃油车与新能源汽车的智能化差距不断缩短。”高政扬指出。南北大众、丰田、奥迪、长城汽车等中外品牌加速“油电同智”战略,形成多维度技术突破。

其中,合资品牌的智能化反攻尤为迅猛。例如大众速腾打出“智能升级+价格让利”组合拳,终端售价下探至12万元区间,8月销量达1.9万辆,同比增长12%。

一汽-大众于9月启动大规模OTA升级,覆盖迈腾B9、高尔夫、探岳L等主力燃油车型,带来超过400项功能优化。升级后的车型终结“出厂即定型”的历史,智能座舱支持复杂语音指令识别(如“打开车窗并调低空调至22℃”),6种情景模式一键切换(含通勤、长途、雨雪等场景),还新增车载KTV与音乐星球个性化推荐功能。辅助驾驶方面,有部分燃油车配合端到端高速NOA功能,可自动完成跟车、变道与避障。奥迪则以交互系统升级巩固优势,燃油车全系搭载新一代MMI智能交互系统,语音唤醒速度提升至0.3秒,支持OTA持续迭代。

“燃油车在长途出行、低温环境等场景的优势仍是新能源汽车短期内无法企及的,如今智能化短板的补齐更强化了这种竞争力。”袁帅强调,加油便捷性、续航稳定性与智能体验的结合,成为燃油车吸引用户的核心逻辑。

新能源汽车市场转向高质量发展

“消费者对新能源汽车的热情降温,本质是市场从高速扩张转向高质量发展的必然。”高政扬认为,这并非新能源汽车本身吸引力下降,而是“边际效应”与燃油车升级形成的双重影响。

记者注意到,基础设施短板仍在制约新能源汽车的使用体验,充电焦虑仍是核心梗阻。“尽管充电桩数量增长,但在中西部和三四线城市布局仍不完善,老旧小区安装难问题突出。”一位业内人士指出。

袁帅补充道:“充电时间长、极端天气续航衰减等问题,让新能源汽车在长途场景中难以替代燃油车。”这一痛点在北方市场尤为显著,J.D.Power2025年东北区域调研显示,冬季纯电车实际续航较标称值衰减达40%,导致燃油车在该区域市场份额环比提升8个百分点。

技术迭代引发的保值焦虑同样不容忽视。“新能源汽车技术更新太快,消费者担心刚买车就过时,加上二手车贬值率高,自然会持观望态度。”高政扬解释道。

根据中国汽车流通协会2025年9月发布的《2025年上半年中国汽车流通行业报告》,新能源二手车三年平均保值率为43%,燃油车为62%。

此外,产品同质化正削弱新能源汽车竞争力。新能源汽车市场的“内卷”正在引发部分消费者审美疲劳。“部分车型在续航、智能化上趋于雷同,缺乏突破性创新。”一位业内人士指出。

新能源主导增长燃油车坚守基盘

那么未来汽车行业的动力格局是什么呢?不少业内人士认为,中国车市将进入“多元并存、逐步过渡”的新阶段。

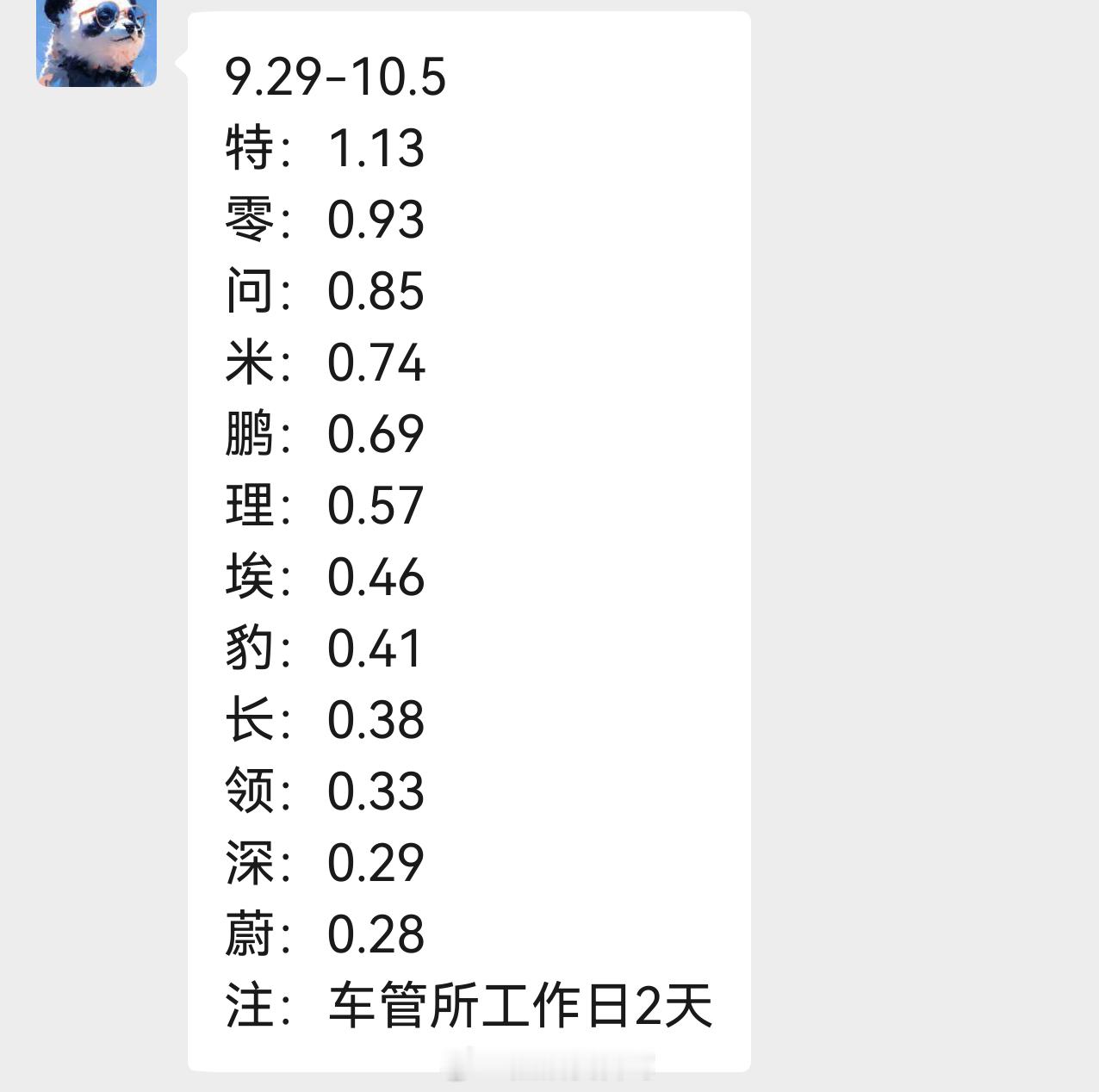

尽管燃油车短期“回暖”,但新能源汽车的主导地位已确立。有数据显示,8月新能源汽车零售渗透率达55.2%,连续5个月超50%。1—8月新能源汽车销量达139.5万辆,同比增长26.8%,仍保持高速增长。

有不少业内人士认为,燃油车仍然有一定的发展空间。有分析指出,在长途、重载、低温等场景仍具不可替代性,智能化升级更拉长了其生命周期。

长城汽车首席技术官吴会肖曾表示,由于要考虑全球市场,以及国内还有一部分燃油车用户,长城汽车会继续在燃油车领域进行投入。

值得关注的是,混动正在成为关键过渡形态。插电混动(PHEV)与增程式车型正成为市场折中选择。“这类车型兼具油电优势,在自主品牌中增速迅猛。”一位业内人士指出。

乘联会8月数据显示,混动车型销量同比增长42%,占新能源汽车销量的38%,成为连接燃油与纯电的重要桥梁。同时,部分车企已开始将燃油车的智能化技术迁移至混动车型,进一步强化产品竞争力。

“燃油车的短期复苏是市场结构调整的阶段性表现,新能源汽车的长期趋势不会改变,但燃油车通过智能化、场景化升级,已在特定市场形成不可替代的优势。”一位业内人士总结道。

此前,一汽-大众(商务)副总经理、一汽-大众销售有限责任公司党委书记、总经理吴迎凯在接受记者采访时坦言,客观地说,燃油车整体市场下滑是不可逆的大趋势,但是从阶段性来看,当前消费者对安全、用车成本和用车体验的关注点均在发生变化,燃油车在中国市场会长期存在,并且会有1000万辆以上的规模。“1000万辆是什么概念?除了美国市场,全球还没有其他任何一个单一市场能达到1000万辆。”

燃油车“回暖”既是技术迭代与场景适配能力的证明,也折射出中国车市从“非此即彼”到“多元共生”的成熟转变。

同济大学汽车学院教授韩志玉的预判颇具代表性:“到2030年,中国市场60%的新车仍需内燃机。”他进一步拆解这一结构:纯电动车将占据40%市场份额,而插混、增程式与非插电混动产品合计占据60%份额,其中增程式与插混渗透率有望突破40%,形成千万辆级市场规模。