咱们普通老百姓过日子,都盼着天下太平。但国际局势风云变幻,谁也不敢打包票说战争绝对遥远。著名的军事专家张召忠曾根据多年研究和历史经验,总结出一些战争爆发前常出现的征兆。

这些信号就像空气中的“火药味”,虽然不能百分百预测,但一旦密集出现,就值得我们高度警惕。那么,具体有哪些情况呢?

首先,经济金融领域会出现不寻常的“骚动”。

这是最敏锐的风向标之一。国家就像一户人家,真要准备动手打架,首先得攒钱、攒物资。你会观察到,可能的国家会开始大量囤积黄金、石油、粮食等战略物资。

同时,金融市场会出现异常波动,资本可能加速外逃,或者国家会突然实施严格的外汇管制,防止资金流出去。

如果平时经济往来密切的国家之间,突然掀起制裁与反制裁的浪潮,冻结对方资产,那关系可就是降到冰点了。这一切的背后,都是在为可能到来的冲突准备“粮草”和“盔甲”。

其次,舆论机器会开足马力进行“预热”与“动员”。

俗话说,“师出有名”。任何一个政府都不会在毫无铺垫的情况下把民众推向战争。这时候,你会看到媒体上的风向突变。对内,会密集、高强度地宣传“外部威胁”,将潜在对手描绘成十恶不赦的敌人,激发同仇敌忾的民族情绪。

历史恩怨、领土争端会被反复提及和放大。对外,则会展开宣传战,争取国际社会的理解或中立。这种舆论铺垫,目的是统一思想,让民众在心理上接受“战争是唯一选择”的逻辑。

第三,直接的军事动作是最明确的“红灯”。

这方面的信号最为直观。一是大规模、针对性极强的军事演习。这些演习往往就在潜在冲突区域附近举行,演习课目高度贴近实战,甚至就是进攻方案的预演。二是部队的异常调动,比如现役部队突然进入战备状态,预备役人员被大规模征召,后勤物资源源不断运往前线。

历史上,许多突袭行动前,进攻方都曾进行过“明修栈道,暗度陈仓”的演习和调动。一旦看到这种剑拔弩张的态势,火药桶就离点燃不远了。

第四,外交舞台会变得“寒气逼人”。

正常的外交渠道是维护和平的阀门。当这个阀门被逐渐拧紧时,情况就不妙了。最标志性的动作就是突然的、大规模的撤侨行动。一个国家开始通知甚至组织其在海外的公民迅速回国,这几乎是一个不言自明的信号。

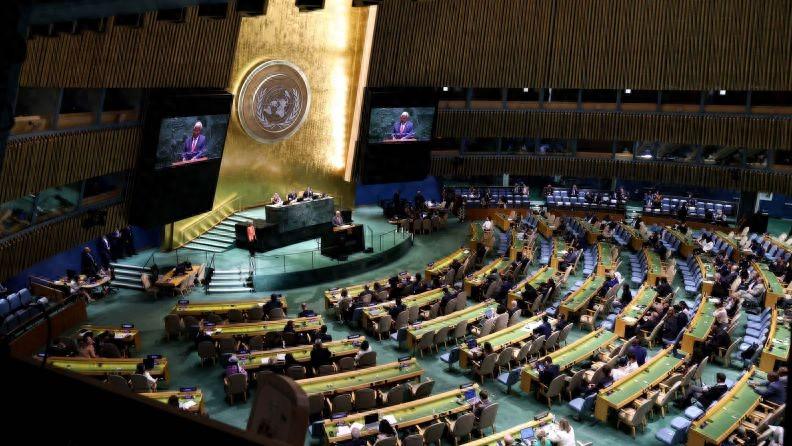

此外,外交级别会不断降低,大使被召回,最后甚至可能直接断交。国际场合上,各方代表唇枪舌剑,毫不妥协,谈判彻底陷入僵局。

最后,社会层面的管控会悄然收紧。

为应对可能到来的冲击,国家会进入一种“准战时”状态。可能会加强网络管控,屏蔽“不利”信息,实行灯火管制演练,甚至开始动员和检查民防设施(比如防空洞)。社会生活的重心会不知不觉地向“安全”和“战备”倾斜。

局座张召忠所提醒的这些征兆,是一个综合性的判断体系。单一信号的出现可能只是局势紧张,但如果经济、舆论、军事、外交和社会层面的信号接二连三地出现,形成一个“组合拳”,那么战争的风险就在急剧升高了。

了解这些,并非为了制造恐慌,而是让我们能更清醒地认识世界,懂得和平的脆弱与珍贵。

评论列表