最近日本首相高市早苗涉台言论再次让我们群情激愤,倘若那一天真的来临,我们是否已经做好准备。下面我们从各方面分析两国军力对比。

东亚战略格局正经历深刻重塑。中国军力快速崛起,日本加速防卫转型,两国军事力量对比已从“量变”进入“质变”新阶段。总体来看,中国在体系规模与战略打击力上优势显著,日本则在局部领域保持技术特长,并倚重日美同盟维持区域平衡。

一、总体规模与国防预算:差距持续拉大

· 军费对比:中国年度国防预算已突破2000亿美元,稳居全球第二;日本2023年通过五年扩军计划,目标提升至GDP的2%(约430亿美元)。中方预算约为日方5倍,资金优势直接转化为装备更新与体系建设的加速度。

· 兵力规模:中国现役兵力约200万,世界第一;日本自卫队编制约24.7万。中国在动员潜力与常备力量上具有压倒性优势。

小结:在经费与兵力两项“硬指标”上,中国已建立起结构性领先。

二、军种实力对比:海空火箭军全面解析

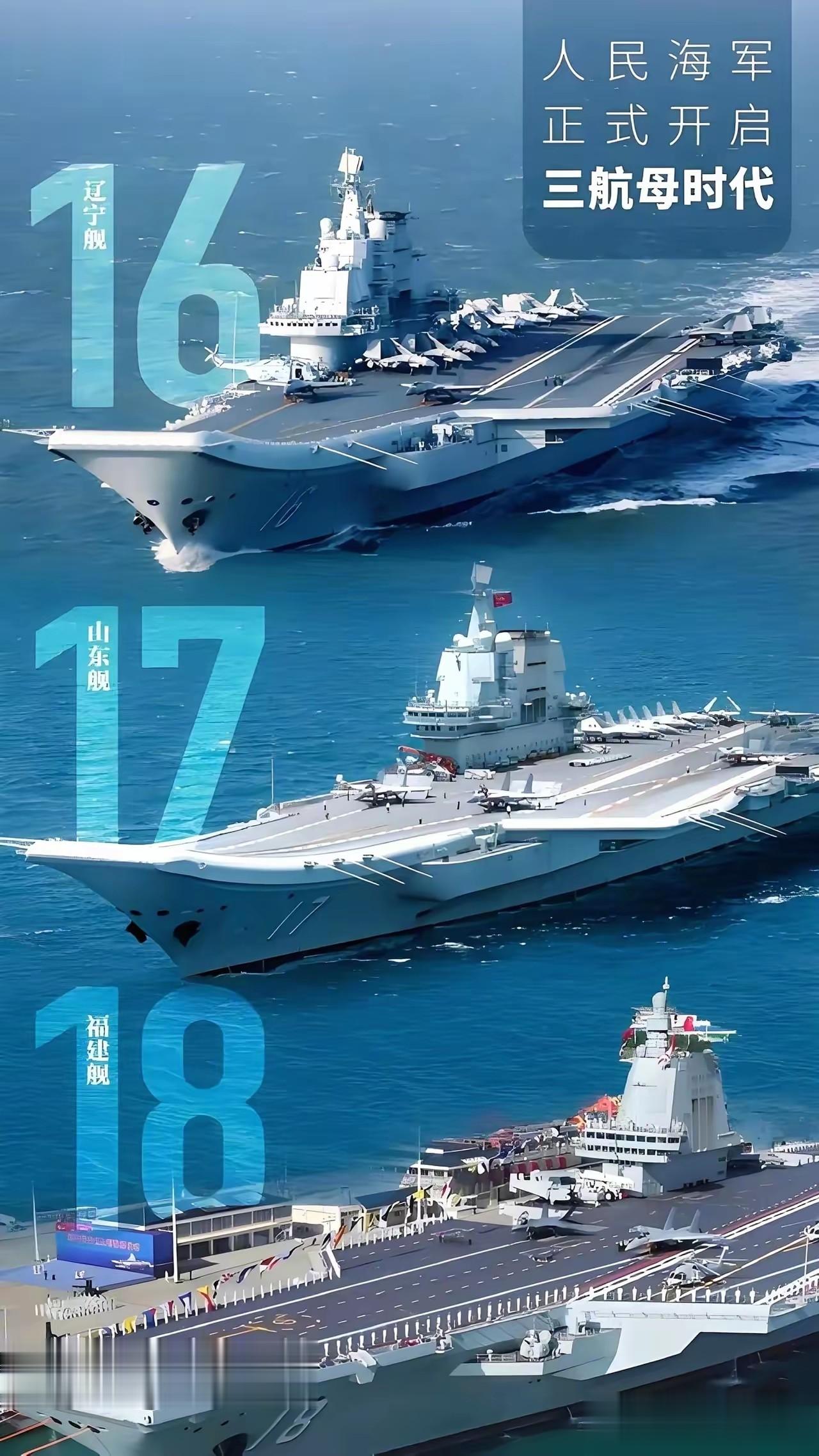

1. 海军:远洋作战体系渐成,福建舰形成体系战力

· 中国海军:

· 航母力量:已形成辽宁舰、山东舰、福建舰三航母结构。其中福建舰作为我国第一艘电磁弹射型航空母舰,其常驻地为海南三亚某军港。福建舰与歼-35隐身舰载机、空警-600预警机等装备的配合,标志着航母编队体系作战能力的质的飞跃。

· 驱护舰队:055型万吨大驱、052D型驱逐舰等“带刀护卫”超过50艘,综合作战能力跻身世界第一梯队。

· 潜艇部队:涵盖核攻击潜艇与战略核潜艇,静音技术与打击范围同步提升。

· 日本海自:

· 准航母:“出云”级已完成改造,可搭载F-35B,具备轻型航母作战能力。

· 盾舰舰队:“摩耶”、“爱宕”、“金刚”级宙斯盾舰专注区域防空。

· 潜艇实力:“大鲸”、“苍龙”级常规潜艇静音性能突出,但缺乏核动力续航力。

对比结论:中国在航母数量、舰艇总规模与战略投送能力上优势明显;日本在反潜与单舰质量上仍具竞争力。

2. 空军:隐身战机代差争夺,歼-35已正式列装

· 中国空军:

· 隐身战机:歼-20已大规模列装,形成初始作战能力。更引人瞩目的是,歼-35作为新型隐身舰载战斗机,已进入量产并列装部队,其雷达反射面积仅0.001-0.01平方米,隐身性能卓越。歼-35采用“一机多型,空海孪生”的发展模式,不仅是航母的“王牌舰载机”,其空军版歼-35A也有序推进中。

· 体系作战:空警-500、轰-6N、运-20等机构建完整作战体系,防空系统整合红旗-9与S-400,实现多层拦截。

· 日本空自:

· 主力机型:F-15J日趋老化,正进行延寿升级。F-35A/B订单超过100架,意图以数量对冲质量差距。

· 防空依赖:依赖“爱国者”与海基拦截系统,缺乏独立战略打击能力。

对比结论:中国在战机体系、预警指挥与国产化程度上领先;日本依靠F-35维持局部隐身优势,但体系支撑不足。

3. 陆军与火箭军:非对称战力决定战略天平

· 中国火箭军:装备东风-21D、东风-26等反舰弹道导弹,具备打击大型移动舰艇能力,被称为“航母杀手”,在区域拒止体系中扮演核心角色。

· 日本:无对等反击手段,防御完全依赖拦截系统,战略被动性显著。

对比结论:火箭军赋予中国“非对称优势”,在日本本土防御外构建了更高维度的威慑能力。

三、关键变量与未来趋势

1. 技术自主性:中国在高超音速武器、无人机、太空与网络战领域快速推进,主战装备基本实现国产;日本在材料、雷达等领域技术领先,但核心平台仍依赖美国。

2. 地理与态势:日本作为岛国,战略纵深有限,海上通道脆弱;中国依托大陆纵深与海岸线,在东海方向持续强化实际存在。

3. 日美同盟:仍是最大变数。美军前沿部署与核保护伞为日本提供战略后盾,也使中日军事平衡始终置于美日同盟框架下评估。

中日军力对比呈现 “体系性领先”对“局部技术优势” 的格局。中国凭借规模、导弹战力与系统自主,建立起西太区域内的综合优势;日本则在反潜、防空等领域保持精锐本色,并通过F-35与准航母升级维持反击能力。

未来,歼-35的上舰、福建舰的深入形成战斗力、高超音速武器的部署,将进一步拉大中国在技术与体系上的领先幅度;而日本如何在日美同盟中寻求战略自主,将成为其能否维持区域平衡的关键。

评论列表