被外界揣测已久的歼-50所采用的兰姆达(λ)机翼,以其独特的“弯刀”外形被誉为六代机的标志之一。然而,这一先进气动布局在带来超音速优势的同时,也埋藏着致命的飞行品质缺陷。沈飞通过创新的“全动翼尖”技术,不仅成功驯服了这匹“烈马”,更将其短板转化为建立空战优势的杠杆。

首先,我们必须认清兰姆达机翼的“天生缺陷”:为速度付出的代价。

兰姆达翼作为歼-50的核心气动布局,形似希腊字母“Λ”,内翼后掠角约55度,外翼约30度。这种设计源于对高亚音速和超音速飞行的优化,能显著降低雷达反射截面,提升隐身性能,同时提供良好的高空巡航效率和武器挂载能力。歼-50的兰姆达翼与机身高度融合,结合无垂尾、无平尾、无鸭翼的“三无”构型,进一步强化了其低可观测性,使其在雷达和红外探测中“隐形”更彻底。

这在第六代机时代尤为关键,能让飞机在敌方防空网中自由穿梭,支持超视距作战和电子战任务。然而,正如任何先进技术一样,兰姆达翼并非完美无缺,其固有气动缺点已成为设计师必须直面的挑战。

首先,兰姆达翼在高攻角下的失速特性较为脆弱。高攻角机动是现代空战的核心,如狗斗或规避导弹时,飞机需维持稳定升力。但兰姆达翼的尖锐前缘和复杂几何容易引发涡流分离,导致非线性气动响应,甚至突发失速或抖振。这不仅增加飞行员负担,还可能在极端条件下引发尾旋风险。

其次,低速性能不足是另一痛点。兰姆达翼优化了高速飞行,但其低展弦比和高后掠角导致低速升阻比低下,起降距离延长,适用于航母舰载的歼-50版本尤需额外辅助。此外,跨音速区的复杂气动干扰不可忽视——内外翼后掠差异可能产生激波干扰,增加阻力并降低燃油效率。

最后,横向稳定性挑战突出,在侧滑或高攻角下,非对称升力易引发滚转失控,尤其在无尾设计中放大偏航不稳。这些缺点源于兰姆达翼的几何过渡性,制造复杂性进一步加剧问题,高精度加工需求推高成本和维护难度。

除了气动原理上的隐患,兰姆达翼在工程实现上更是难关重重。

第一是结构震颤:其后缘内凹锯齿设计导致机翼载荷分布不均,在高速飞行时,翼尖的震颤幅度可比常规机翼高出三倍,对材料强度和结构设计构成极限挑战。

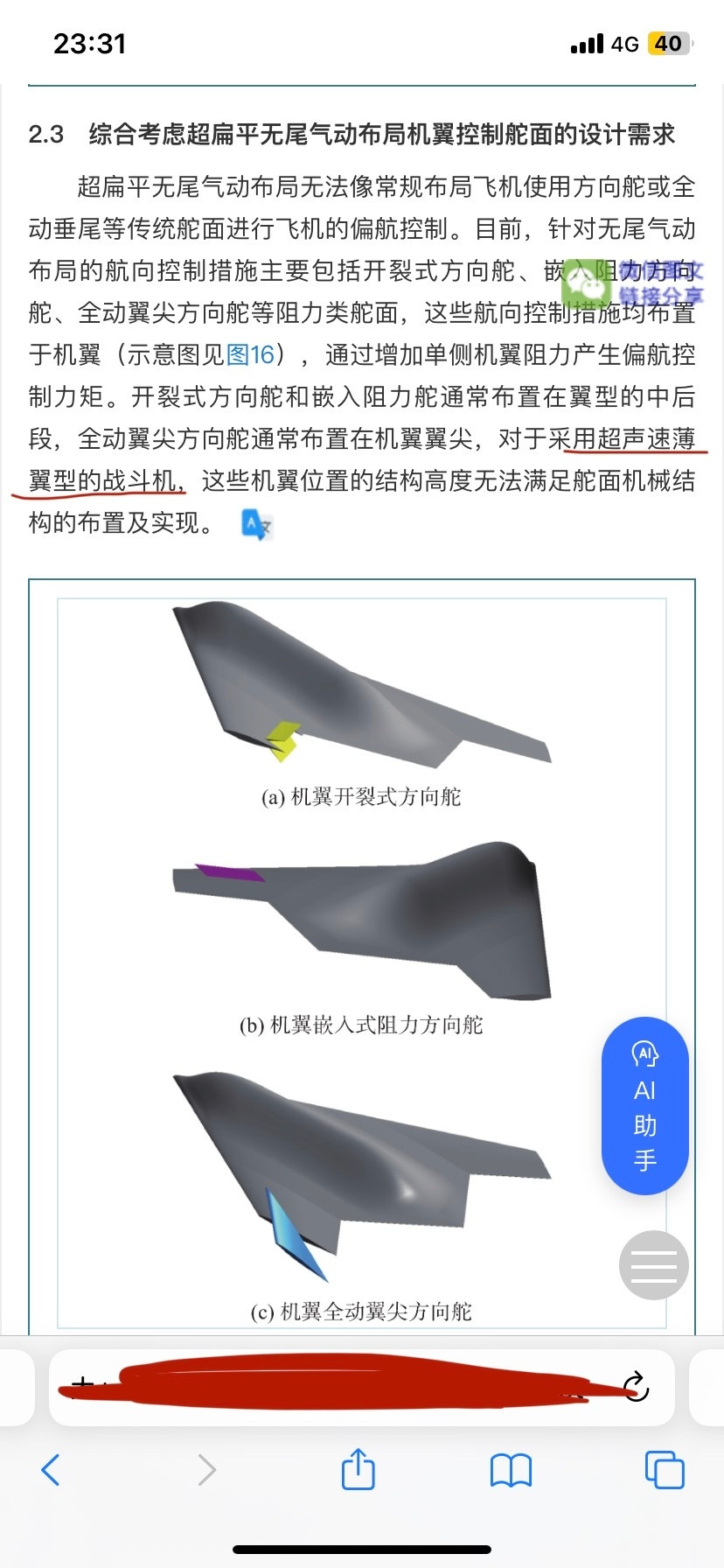

第二是飞控噩梦:为解决稳定性问题,传统思路是增加活动舵面。美军方案曾尝试在前缘、后缘及翼尖布满控制面,试图通过多舵面联动来补偿。但这使得飞控系统的复杂程度呈指数级增长,偏航效率提升有限(仅7%),却可能导致“代码比铆钉还多”,任何微小的时间延迟(如0.1秒)都可能引发灾难性后果。

面对这一世界性难题,沈飞为歼-50找到了一个堪称精妙的解决方案——全动翼尖,这一创新设计让全球同行惊叹不已。全动翼尖本质上是可独立铰接的翼端控制面,能在飞行中动态调整角度,提供偏航、滚转和升力管理。针对高攻角失速,全动翼尖显著缓解问题:通过差动偏转,它可稳定翼尖涡流,抑制非对称分离,降低尾旋风险,并借助先进飞控系统实时补偿,提升极限机动性。

这种设计让歼-50的机动波动控制在±3分贝以内,远优于传统机型。在低速性能上,全动翼尖提供中等改善——低速时向下偏转充当额外襟翼,增强升力和稳定性,缩短起降距离,特别适合潜在舰载版本。

其核心工作原理在于:通过独立、精准地控制两侧翼尖的俯仰姿态,为战机提供额外的横向和俯仰操控力矩。

当需要偏航时,一侧翼尖上扬,另一侧下偏,即可产生强大的偏航力矩,有效弥补了无垂尾设计带来的稳定性不足,驯服了兰姆达翼的“横向叛逆”。

双侧翼尖同步进行对称的偏转,可以作为高效的俯仰控制面,补充或增强升降舵的效果,尤其在大攻角边界,帮助在超音速状态下,全动翼尖能够精准地切入由兰姆达翼产生的复杂多段激波体系中,通过微调翼尖角度来优化激波形态和翼面涡流,从而在减少阻力的同时,进一步提升超音速升阻比。

然而,全动翼法对气动干扰的缓解有限,主要依赖整体布局优化,如DSI进气道和等离子体蒙皮来减少阻力发散。这项技术的实现,依赖于每秒上百次实时计算的先进飞控算法,它能够根据飞行姿态、速度、攻角等参数,瞬间计算出全动翼尖的最优角度,在保持隐身外形的前提下,实现稳定性与机动性的完美平衡。

美军在早期六代机ESAV方案研究中已验证了这些缺陷,风洞数据揭示了其在操控性和低速性能上的困境。歼-50成功驯服兰姆达翼,其意义远超单一机型。这套以全动翼尖为核心的气动控制体系,正在向下辐射,重塑中国未来航空装备的样貌。

第一是无人战斗机(忠诚僚机)的跟进:我国已亮相的采用兰姆达翼的无人忠诚僚机,同样继承了这套控制理念。全动翼尖使得无人平台在获得高速、隐身能力的同时,具备了有人飞机级别甚至更敏捷的机动性,为未来空战编组奠定了基础。

第二是舰载应用的机遇:尽管兰姆达翼展较大,为舰载折叠带来了挑战,但全动翼尖技术在起降阶段能精准调控升力与姿态,对于确保在摇晃甲板上的起降安全至关重要,为未来海军航空兵的发展开辟了新路径。

兰姆达机翼就像一匹蕴藏着巨大能量却难以驾驭的烈马。美军曾试图用复杂的“缰绳系统”(多舵面)去控制,却陷入了飞控的泥潭。而沈飞则另辟蹊径,用“全动翼尖”这根精准的“神经”,直接与机翼的“气动灵魂”对话,将它的每一次“叛逆”都转化为可控的“舞步”。这条技术路径,不仅解决了眼前的难题,更为中国六代机及未来空中作战体系的发展,走出了一条让外界最初“想不通”,如今却需要仰望的领先之路。

评论列表