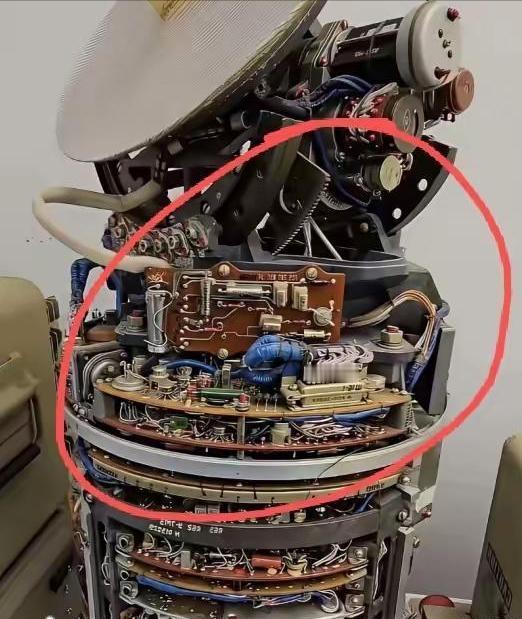

终于知道为什么俄罗斯的导弹很难被仿造出来了!不是因为太先进也不是太落后,而是使用的材料太特殊!里面的电子管和二极管很多国家都已经找不到了...... 很多人觉得现代武器都该是芯片扎堆的高科技产物,俄罗斯导弹里这些“老古董”元件反而成了仿造路上的最大拦路虎,这背后的门道其实特别耐人寻味。 就拿前段时间俄军发动的大规模空袭来说,26枚伊斯坎德尔-M导弹密集飞向乌克兰目标,最终全部精准命中,北约援助的“爱国者”防空系统愣是一枚都没拦住。 这场突袭让乌克兰多个城市的能源设施陷入瘫痪,波尔塔瓦的主变电站被直接摧毁,周边数十个村镇全面停电。 很多人以为是导弹速度快、机动强,却不知道电子管在其中发挥了关键作用。 这些看似过时的元件,抗电磁干扰能力远超现代芯片,在复杂战场环境下稳定性惊人。 乌克兰战场充斥着各种电子压制设备,很多依赖精密芯片的武器会出现信号中断、制导失灵的情况,但俄罗斯导弹里的电子管根本不受影响,该怎么飞还怎么飞,该命中哪里就命中哪里。 美国国防情报局的分析也证实,伊斯坎德尔-M的突防能力不仅来自末段机动和超高速度,其内部电子系统的抗干扰特性更是让防空雷达难以锁定。 这些电子管和二极管之所以难仿造,核心原因是全球几乎没人再生产了。 上世纪半导体技术兴起后,晶体管和芯片凭借体积小、能耗低的优势迅速取代电子管,各国纷纷淘汰了相关生产线。 电子管需要特殊的玻璃封装工艺和耐高温电极材料,这些技术随着生产线的关闭逐渐流失,现在想重新搭建一条合格的生产线,不仅成本高得惊人,还需要一批掌握老手艺的技术工人。 俄罗斯之所以能一直用下去,全靠继承了苏联时期的技术遗产,从生产线到库存配件都保存得相当完整。 反观其他国家,早就把精力放在了芯片集成技术上,没人会为了仿造导弹特意去复原几十年前的老工艺。 更关键的是,电子管的线性特性在信号放大上有独特优势,尤其是在零伏附近的工作状态,很多现代晶体管都难以企及,这种特性让俄罗斯导弹的制导系统在极端环境下仍能保持精准。 俄罗斯坚持用这些特殊材料,根本不是守旧而是最务实的选择。 现代战争拼的不只是技术先进度,更是供应链的稳定性。 依赖进口芯片的武器,一旦被卡脖子就成了废铁,但俄罗斯导弹的核心元件自己就能生产,不受国际制裁影响。 很多国家追求武器小型化、智能化,却忽略了战场可靠性,芯片再先进,遇到强电磁干扰就失灵,反而不如电子管来得实在。 俄罗斯吃透了自己的产业链优势,不盲目跟风高科技,而是选择最适配实战需求的技术路线,这种“实用主义”反而造就了难以复制的竞争力。 而且这些老元件的维护成本极低,在严寒的西伯利亚或者复杂的战场环境下,不用精密设备就能检修,这也是俄罗斯导弹出勤率高的重要原因。 除了电子管和二极管,俄罗斯导弹的其他材料也藏着玄机。 导弹壳体需要的耐高温合金、推进系统用到的特殊燃料,都是经过长期实践验证的配方,很多关键成分依赖特定矿区的稀土资源,而俄罗斯恰好拥有完整的稀土开采和加工产业链。这种从上游材料到下游组装的全自主生产能力,让其他国家即便想仿造,也很难凑齐所有配套资源。 现在很多国家的武器制造都是全球化采购,某个零部件断供就会影响整体生产,而俄罗斯在多年制裁下早就练就了“自给自足”的本事,这种供应链韧性也体现在导弹的特殊材料选择上。 武器的强大从来不是堆最新的技术,而是找到最适合自己的发展路径。 俄罗斯导弹的难仿造,本质上是其工业体系和实战需求深度绑定的结果,那些被淘汰的“老材料”,在特定场景下反而成了无可替代的宝贝。 你觉得未来会不会有国家为了仿造俄罗斯导弹,特意重启电子管生产线?