雷递网乐天11月26日

理想汽车创始人、CEO李想今日在电话会议上宣布,从今年四季度开始,理想汽车将坚定地回到创业公司管理模式。

几年前,李想提出学习华为模式。李想说,“过去三年我和创业团队努力学习职业经理人的管理体系,逼迫自己接受各种变化。但是,我们却变成了越来越差的自己。”

李想指出,英伟达和特斯拉仍以创业公司的方式管理,如果全世界最强的公司都是创业公司的管理模式,理想汽车有什么理由放弃最擅长的方式?”

因此,从今年四季度开始,理想汽车坚定地回到创业公司的管理模式,以此来面对新时代、新技术的挑战。

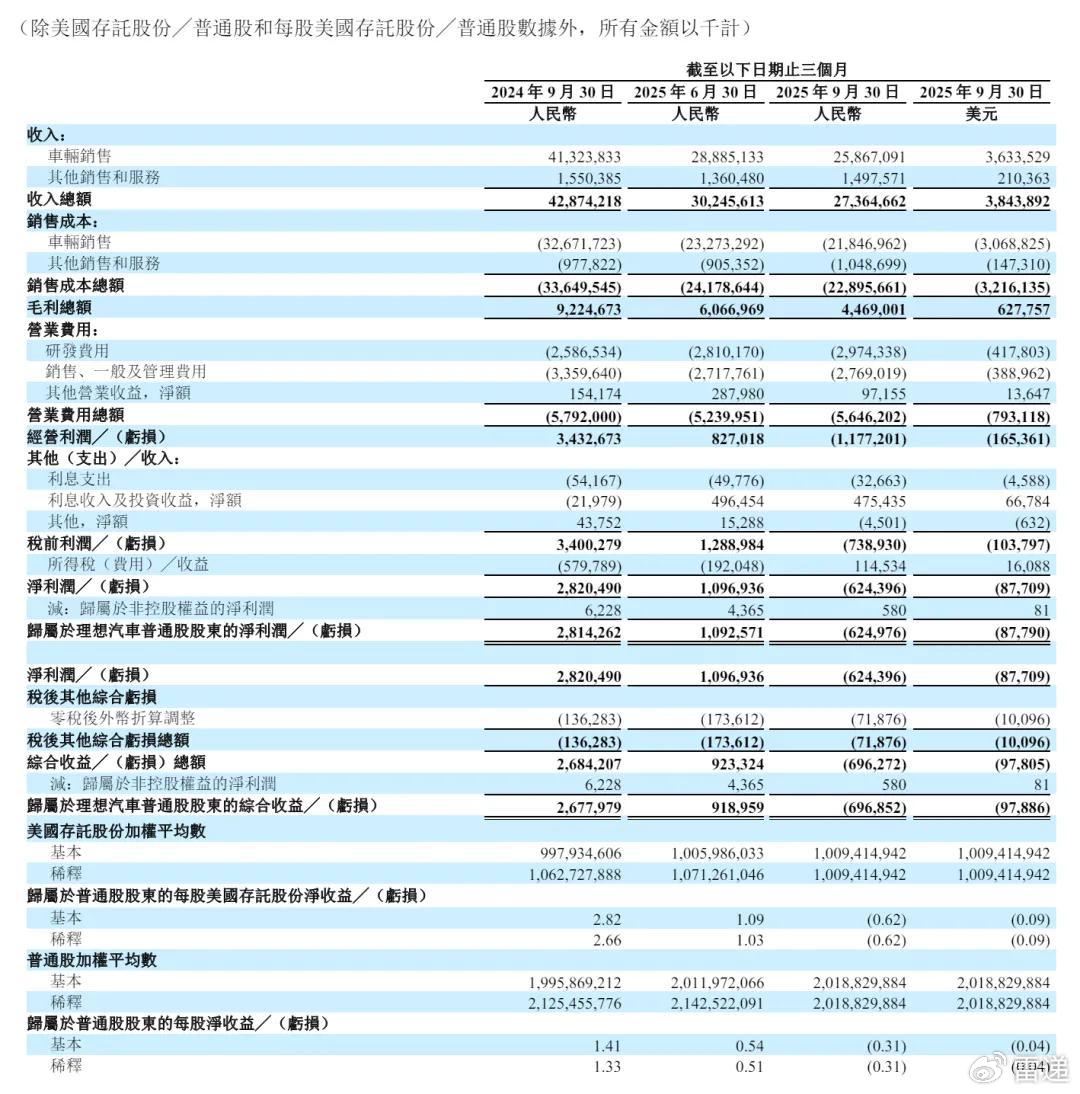

理想汽车Q3营收为273.65亿同比降36%

近期,理想汽车遭遇了收入下降,销量下滑等一系列麻烦。财报显示,理想汽车2025年第三季营收为273.65亿(约38.4亿美元),同比降36%。

理想汽车2025年第三季度,汽车总交付量为93,211辆,同比减少39.0%。理想汽车于2025年10月交付了31,767辆汽车。

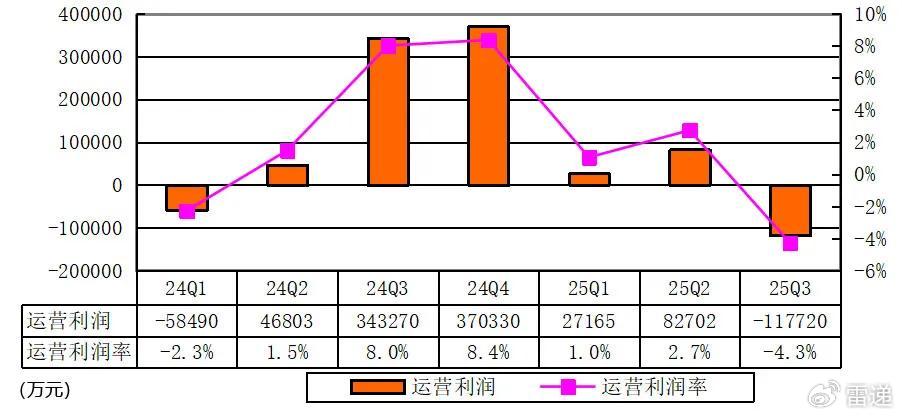

理想汽车2025年第三季度经营亏损为12亿元(1.65亿美元),2024年第三季度经营利润为34亿元;净亏损为6.24亿元(8770万美元),经调整净亏损为3.6亿元(约5050万美元)。

具身智能机器人的元年从汽车机器人开启

最近一个半月,理想汽车股价也陷入了近两个月的跌跌不休的状态。

以理想汽车9月下旬的最高105.3港元计算,两个月时间,理想汽车股价已下跌超过30%,截至今日收盘,理想汽车股价为71.7港元,市值为1447亿港元,已落后于小鹏汽车。

理想汽车股价大跌背后,有多重原因:

1,理想汽车的销量连续下滑,市场份额被挤压。2025年10月,理想交付新车31,767辆,同比下降38%,环比下降6.4%,这是其连续第五个月出现同比下滑,并首次被蔚来和小鹏同时超越。

与零跑汽车、小鹏汽车等竞品同比88%-169%的增速相比,理想汽车销量表现显著落后,曾经的市场领先者现在变成了落后者,市场对其增长前景信心减弱。

2,理想汽车全年销量目标难以达成。截至2025年10月,理想汽车累计交付仅完成全年目标的51.4%,剩余两月几乎不可能完成既定目标,进一步打击资本市场信心。

3,理想汽车以增程起价,在纯电市场却无竞争优势,理想汽车纯电车型i8和i6原本被寄予厚望,但i8发布后缺乏“爆点”,订单热度不及预期;i6上市后的交付量也未能提振市场信心,导致投资者看空其纯电转型能力。当下,产品同质化严重,“冰箱彩电大沙发”已成行业标配,理想汽车的竞争力也进一步减弱。

4,包括美团CEO王兴,及理想汽车多位高管在新车发布前后减持股票,引发市场对公司内部信心的质疑;

5,理想MEGA车型起火事故及召回事件也加剧了负面舆论。2025年10月底,理想汽车决定对2024年12月27日前生产的,共计11424辆2024款理想MEGA进行主动召回处理。

如今,理想汽车高级副总裁邹良军已经离职,理想汽车准备回归创业公司模式。李想说,在人工智能重塑各个行业的今天,理想汽车所处的环境,自身的特点,更符合创业公司的条件。

李想还打气说,让理想汽车下一代的产品充满信心,具身智能机器人的元年从汽车机器人正式开启,千亿收入只是起步。

以下是理想汽车创始人、CEO李想致辞全文:

2025年的第三季度,也是理想汽车面向第二个十年的第一个季度。我们经历了产品周期、公关舆情、供应链爬产、政策变化等带来的各种挑战,这些因素对我们的交付和经营产生了影响。

但是,今天更想和大家聊一聊我们长期的思考,理想汽车面向第二个十年,三个最重要的关键选择应该怎么做,分别是组织、产品、技术。

第一个关键选择是组织:

我们面临的选择是创业公司的管理模式,还是职业经理人的管理模式?理想汽车在过去的十年里,最初的七年是创业公司的管理模式。

随着规模的扩大,大到了我之前创业所没有经历过的营收规模,在2022年前后,很多人都会建议我们走向职业经理人的管理模式,因为在历史上,奔驰、宝马这样的百年汽车企业,以及微软、苹果这样的科技巨头,都在这一模式下取得了非常大的成功。

过去三年,我们非常努力的让自己变成职业经理人的治理体系,在真实的体验和落地后,我们认识到创业公司和职业经理人是两种完全不同的治理体系,与流程、组织结构无关,而是管理理念和要素的差异,以及各自适用于不同的阶段和行业环境。

职业经理人的管理方式可以非常成功,但是需要三个要素:

第一,行业和技术周期相对稳定;

第二,企业的行业地位领先且稳固;

第三,创始人和创业团队要么没有动力干了,要么已经不在了。

如果满足这些条件,职业经理人的管理模式是非常好的选择,苹果和微软也都在职业经理人接班后从千亿美金企业成长为万亿美金的企业。

而创业公司适用的条件恰恰相反:

第一,行业和技术周期在发生巨大的变化;

第二,行业格局不确定,企业还不是领先者;

第三,创始人和创业团队每天还在投入的努力工作,充满动力。

在人工智能重塑各个行业的今天,我们所处的环境,我们自身的特点,更符合创业公司的条件。

创业公司管理方式的核心是四件事:

第一,更多的对话,深度的对话,而非更多的汇报。在高速变化中,深度的对话是提升认知和大胆决策的关键要素。

第二,聚焦用户价值,而非只是交付。对用户真正有价值的东西才值得交付,而不仅仅是完成各种交付的任务。

第三,持续提升效率,而非占有更多的资源。去年花10块钱做的事情,今年就要花8块钱做,从而才有更多的资源去做短期不创造收入的长期投资和能力建设。

第四,识别关键问题,而不是创造信息不对称。

只有价值增加了,效率提升了,关键问题解决了,才可以在高度竞争、高度变化的环境中持续满足用户的需求。

坚定地回到创业公司的管理模式

过去三年我和创业团队努力学习职业经理人的管理体系,逼迫自己接受各种变化。但是,我们却变成了越来越差的自己。而英伟达和特斯拉今天仍以创业公司的方式管理,如果全世界最强的公司都是创业公司的管理模式,我们有什么理由放弃最擅长的方式?

从1998年开始,我有27年的创业公司的管理经验,而且从来没有在任何大企业中以职业经理人的方式工作过,当下面对的又是一个行业高度竞争、技术高度变化的大环境,自己热爱产品、热爱汽车、热爱人工智能,工作就是自己最大的爱好,为什么不用自己最擅长的能力和方式来管理理想汽车?这是理想汽车面向第二个十年,第一重要的选择。

因此,从今年四季度开始,我们坚定地回到创业公司的管理模式,以此来面对新时代、新技术的挑战。

让车变成物理世界的具身智能产品

组织的选择是一切的基础,进入新的十年,更关键的问题是我们真正要为用户解决什么问题:产品是什么,技术往哪走?这是永恒不变的本质。

首先,关于产品,我们同样要做一个选择,未来十年我们的产品到底是什么?是电动车?智能终端?还是具身机器人?

当产品停留在“电动车”,竞争逻辑就会变成参数大战:续航多20公里还是少20公里,车长多2cm还是少2cm?如果只是电动车的竞争,就是更大的空间,更多的续航,更便宜的价格,顺便Copy一下已经被验证成功的那些设计。所有除此之外的研发投入都是研发成本的浪费,更强的传感器、更强的模型、更强的算力、更强的主动悬架,都是整车成本的浪费,甚至性能强大的算力和主动悬架等产生的能耗还给续航带来的负面效应。

如果我们选择做智能终端,就会更加关注屏幕里的那些事情,本能的会变成智能手机功能的重复建设,过去几年行业在“智能终端”上的大部分创新,本质上是把智能手机上的功能搬到车里:把手机的APP放到车机里,在车里上更大的语言模型,甚至希望能在车里做Coding,在车里做DeepResearch。用户买车,是为了工作,还是为了生活?在手机和电脑上体验更好、更自然的应用,为什么非要放在车上?这些投入对用户价值的提升非常有限,甚至是企业的自娱自乐。

我们还可以让车变成物理世界的具身智能产品,说白了就是机器人。《变形金刚》明确的告诉我们,机器人的最大分类就是两种形式:一种像人一样,一种像车一样。《霹雳游侠》和《赛车总动员》也清晰的告诉我们,汽车是机器人的核心形态之一。

如何把车变成机器人?给他眼睛和耳朵的感知能力,给他大脑和神经的模型能力,给他心脏等器官一样的计算能力,改造硬件形成更强的本体能力。让汽车机器人具备“顶级司机”的能力,不仅可以开车,还可以每天迎接你、帮你停车、帮你充电、给你开关车门,无微不至的为你提供便捷、体验和关怀。他还可以扮演父母、助理、乘务员的角色,在车内给你提供最便捷的生活服务和空间照顾,就像飞机的头等舱服务,就像小时候妈妈一直在我们身边的照顾和关怀。

如何定义一个好的具身机器人?从被动的机器成长为自动的机器,再进化为主动的机器人。未来十年,具身智能最有价值的产品一定是具备自动和主动能力的汽车,产品的竞争也是自动和主动的能力达到什么程度,而这些价值会融入高频的生活和体验中,有了就再也回不去了。

电动车的选择不是不好,而是不够;智能终端的选择也不是不好,而是不够;只有选择具身智能这个最难的题,我们才可以真正改变用户的生活,提供自动和主动服务的具身智能机器人产品,恰好他就是《变形金刚》的汽车形态机器人,是《赛车总动员》《霹雳游侠》的汽车形态机器人。新时代给予汽车企业和创业者们最好的机遇和最高难度的挑战!

接下来是技术选择,更具体的讲是完整AI系统的技术选择,是面向数字世界的语言智能还是物理世界的具身智能?这意味着要构建完全不同的系统能力。要想做好具身智能,最重要的是构建一套不同于语言智能的AI系统,包含具身智能的感知相当于眼睛和耳朵、具身智能的模型相当于大脑、具身智能的操作系统相当于神经、具身智能的算力相当于心脏、具身智能的本体相当于身体,当下没有任何第三方供应商可以完整的提供这套系统,甚至没有任何一个是可以供应的。

语言智能最大的特点是关注好模型和计算,更大规模的模型、更大规模的计算,就会带来更强的能力。而具身智能必须增加对物理世界的感知,模型也是必须基于对物理世界的理解,精准是首要任务,其次才是泛化。操作系统需要确保软硬的最优融合,提供更高的帧率,整体系统要快和精准。为具身智能的感知、模型、操作系统等提供的算力也需要在端侧供应,而不是云端。最后,还要改造硬件成为具身智能的本体,比如三维神经控制的线控和主动液压悬架系统,提高本体执行的效率和准确性。

如果以具身智能理解整个AI系统,你会发现可以改变,以及急切需要改变的实在太多了。

具身智能机器人的元年从汽车机器人开启,千亿收入只是起步

首先是感知,基于现有的感知模型和端侧的算力,现在的3DBEV、OCC占用网络、2DViT,有效的感知距离(而非理论上最大)只有100多米,远远不如人类的眼睛。如果升级成人眼工作原理相似的3DViT,有效距离可以扩大2-3倍,今天我们辅助驾驶可能50%以上的常见问题,自然就解决了。3DViT不仅限于自动驾驶的领域,在车外和车主的主动交互与服务,在车内与家人的主动交互和服务,也就变成了可能。这需要感知模型的研究和研发的重大突破,还必须有M100这样为具身智能定制设计的芯片和编译器团队高效率的配合才可以实现。

其次是模型,有了3DViT才有了真正的对物理世界的理解,VLA模型中的VL才可以更好的对于物理世界的感知和理解,人类的数据才可以更高效率的被用于训练,世界模型生成的数据才可以更好的去完善训练。现有最好的计算平台,一个4BMoE的模型运行帧率是有10Hz,而执行系统是60Hz,如果模型运行的帧率可以快2-3倍,现在辅助驾驶的一些舒适性的问题、反应迟钝的问题都可以有效的解决。这同样需要对传统的GPU架构和算力进行深度的改造和定制,以及专有的操作系统。M100芯片就是为了解决具身智能这些本质的问题而研发的。

最后是本体,人类的刹车、转向的最快响应速度在450毫秒左右,目前自动驾驶从感知到执行的完整链路在550毫秒左右,坐在驾驶员的位置本能的反应就是慢很多,像老年人在开车。线控体系可以把整个链路的响应速度提升到350毫秒,别小看这200毫秒的差距,这大概可以把事故率下降50%以上,而且让人感觉车开的比自己还要好、还要安全。既是理性的真安全,又是感性的安全感。基于这样的需求,整个控制的方式都会变得完全不同。

如果只是关注于语言智能那样模型规模的提升,模型规模扩大一倍,算力提升带来的性能提升只有5-10%。如果从具身智能整体来看,每个环节全系统的去解决最关键的问题,下一轮自动驾驶的性能提升应该有5-10倍。具身智能为用户提供自动和主动的快速交互和真实服务的能力,更是有和无的质变。

过去三年,我们对于具身智能完整系统的技术储备,让我们下一代的产品充满信心,具身智能机器人的元年从汽车机器人正式开启,千亿收入只是起步。

以上三个关键的选择,决定了我们第二个十年发展的基础,它比上一个十年更难,也更具挑战性。

我们深知,未来的竞争不在一时一刻,而在方向的长期选择和持续投入的定力。依托坚实的财务基础,我们会保持专注,用我们最热爱的创业公司的管理模式,打造领先的具身智能产品,确保理想汽车能够穿越周期、引领技术,成为一家长期为用户和社会创造独特价值的企业。

我也希望,以后更多的以这样的方式与投资人们进行沟通和交流,而不是每个季度以固定格式的“汇报”。感谢我们的投资人,在我们最难的时候仍然支持和信任我们,我们一定尽最大的努力,未来的3-5年内,让理想汽车成为具身智能领域表现最好的企业,用户价值最高的企业。

———————————————

评论列表