说中国的“阿帕奇”来了,那是什么飞机?是国产的重型武装直升机直-21!近日,有照片在网上传得很广,说直-21已开始涂刷服役编号,一共四位,空速管也取消了,这表明,这款10吨级的“空中重锤”,已处于试飞末期甚至小批量交付阶段。

直-21媲美美国的“阿帕奇”直升机,所以,大伙都十分期盼。只要它一装备,中国陆航的武装直升机从轻型、中型到重型就齐啦。

但是,在我们高兴之余,一个尖锐的问题无法回避,那就是,在无人机大行其道的今天,这款综合战力媲美“阿帕奇”的重型武直,装备的必要性还有那么大吗?

我的答案是,很有必要,但挑战也是非常大。我认为,中国对重型武直有着刚性需求,在完成统一大业时,它是跨海铁拳、特种利刃。咱们具体分析一下。

直-21的列装,首先源于跨海作战火力突击的作战需求。台海作战环境复杂,跨越海峡对前沿火力支援和突击能力提出了极高要求。直-21最大航程据称可达1000公里,仅凭内油就能覆盖台海相关空域,解决了中型武直

“腿短”的困境。

其高达4吨的有效载荷,可挂载16枚重型反坦克导弹、大量火箭弹,甚至小型反舰导弹,成为渡海部队身边最直接、最持久、最强大的伴随火力平台。它能够在前沿阵地快速清除坚固工事、反击装甲部队、摧毁防御节点,这是目前多数无人机难以替代的“面对面”火力碾压。

跨海登陆及后续的岛礁作战,气象多变、地形复杂,电磁环境极其恶劣。重型武直直-21,拥有更强的装甲防护和系统冗余度,在遭受一定损伤后仍能生存。其配备的毫米波雷达和先进航电系统,使其具备强大的全天候作战和复杂电磁环境下的目标探测与锁定能力。

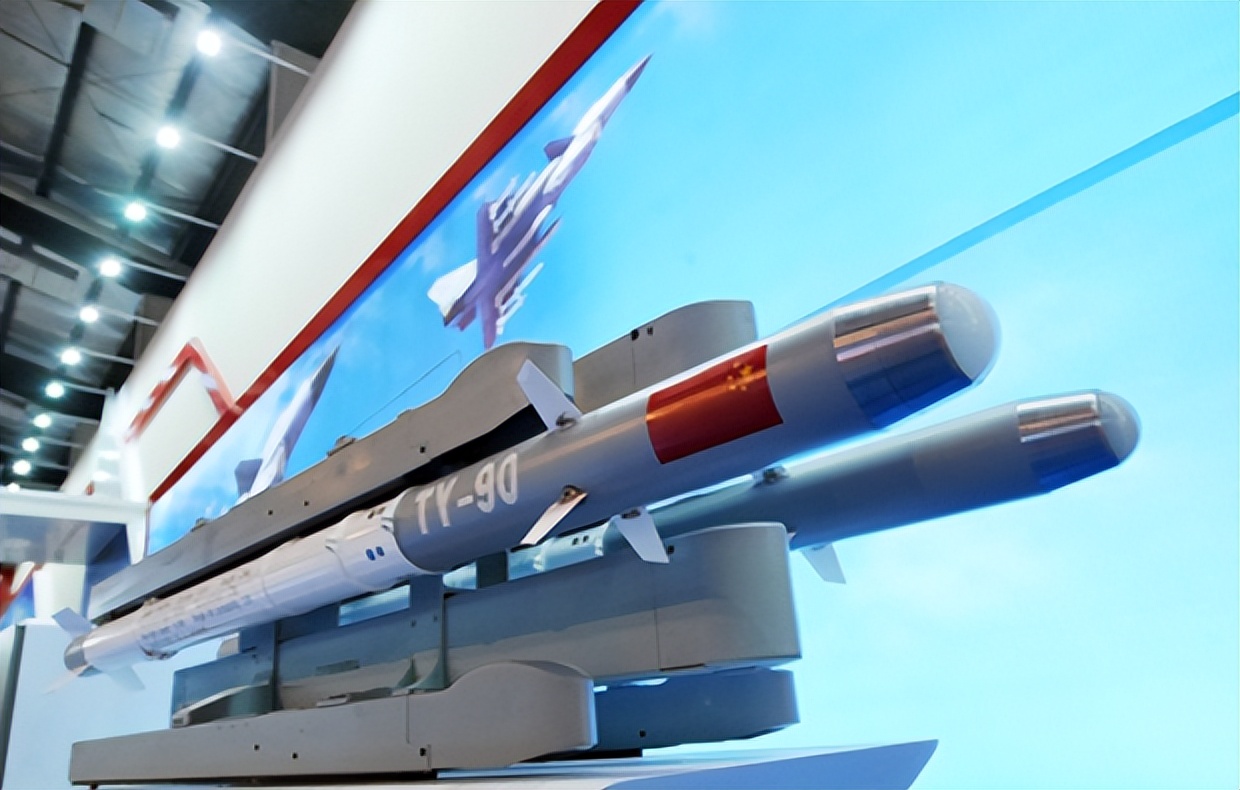

在关键时刻,它不仅能对地攻击,还能凭借“天燕”-90空空导弹,争夺低空制空权,清扫敌方直升机与无人机,扮演多面手角色。

在特种作战中,需要瞬间投送决定性的精确火力。直-21可以利用地形遮蔽,隐蔽接敌,在极短时间内用30毫米机炮和精确制导导弹,实施“斩首”打击,其火力强度、响应速度和任务灵活性,是轻型直升机和中型无人机无法比拟的。

而说武直-21面临的挑战也很大,有两个方面,一是重型武直与生俱来的脆弱性,二是无人机的取而代之。

现代战场,尤其是拥有完善防空体系的区域,对低空、慢速的直升机而言,是“死亡陷阱”。

即便直-21采用了红外抑制等隐身措施,但其巨大的噪音,雷达反射截面积,以及速度慢,使其在面对先进便携式防空导弹、野战防空系统和敌方战机时,生存能力依然堪忧。一旦制空权未能完全确立,重型武直的作战效能将大打折扣。

而无人机的崛起,更让直-21等武装直升机存在的价值,遭到质疑。察打一体无人机,如中国的“翼龙”、“彩虹”系列,带来了作战理念的革命。它们留空时间长、采购与运营成本低、无需担心飞行员伤亡,能够在高危空域,持续执行侦察监视和精确打击任务。

多架低成本无人机通过集群作战,所能覆盖的战场范围和形成的打击密度,可能远超一两架价格昂贵的重型武直。无人机的“非接触”作战模式,似乎更符合未来智能化战争的发展方向。

那么,直-21真的没有必要装备吗?答案或许并非简单的“是”或“否”。

将重型武直与无人机置于完全对立的位置上,是一种误解。未来的战场,是一个由各种平台构成的作战体系。直-21的价值,不在于取代无人机,而在于与无人机协同,成为这个体系中不可或缺的节点。

作为有人驾驶的重型武直可以作为指挥中心,前方由低成本无人机集群,进行侦察、诱敌和初步打击,武直则在后方利用其强大的信息处理能力和重型火力,对高价值目标发起致命一击,或应对无人机无法处理的硬目标。

在恶劣天气、强电磁干扰等复杂战场环境下,飞行员在现场的感知和决策能力,目前仍是无人机无法替代的。直-21的“重甲”与“重火力”,在攻坚和近距离支援任务中,具有无可争议的优势。

因此,直-21的列装,不应被视为对潮流的背离,而是中国在系统化、体系化建军思想下的必然一步。它填补了重型火力突击平台的空白,为战场指挥官提供了更加多样化的选择。

它的定位,不是在所有场景下取代无人机,而是在那些最关键、最残酷、最需要决定性力量的时刻,成为一锤定音的“空中铁拳”。

评论列表