最近这几年,“低代码”这个词热得发烫。你肯定听过不少它的消息:不用写代码,像搭积木一样就能拼出一个应用,又快又省力,别说相关的业务人员了,估计谁听了都心动吧。

可是,不知道你发现没有,真正在一线写代码的程序员们,提起它的时候,表情常常很复杂——那是一种混合了警惕、无奈,甚至有点讨厌的情绪。

那这不是很奇怪吗?一个来“帮忙”的工具,怎么反而不受内行人待见?

我在这行待了有些年头了,今天就想和大家认真聊聊低代码这件事。咱们不吹不黑,就说说为什么一个看似完美、大有帮助的工具,会引发这么强烈的矛盾。今天我们这篇文章就带大家把这个低代码给看透。

一、 先放下争议,看看低代码到底是什么

首先,咱们先把情绪放一边,客观地看看低代码到底是什么、以及做了什么。

低代码其实不是什么新鲜事物,它是一种只需用很少甚至不需要代码即可快速开发系统,并将其快速配置和部署的技术和工具。

说直白点,它把那些需要敲很多行代码才能实现的功能,打包成了一个个现成的、可以用鼠标拖拽的组件,是不是很方便?感觉就算是小白,认真操作两天也能变成“大神”。

给大家举个真实的场景:

以前,业务部门想要一个数据上报的功能,得在前端、后端、数据库都折腾一遍,没个一两天的时间压根搞不完。现在呢?在低代码平台上,你可能真的只需要拖几个框框,点几下鼠标,半小时,一个能跑起来的功能就做好了。

听起来是不是非常方便?事实上,对于很多标准化的工作,它确实很有帮助。

但是我一直认为,评判一个工具,关键要看它用在哪里。

低代码最闪光的战场,就是那些流程固定、变化不多、谁来做都差不多的重复性工作,这可以实实在在地提供便捷,减少重复劳动。

这里我必须提一个正面例子,就是FineBI。在数据分析这个领域,它算是个“模范生”。很多业务同事,比如财务、运营,他们根本不用懂技术,只需要拖拽一下,就能把自己业务数据库里的数据,变成直观的图表和报表,自己就能做分析、写报告。

这带来的改变也是非常实在的。它把程序员从一堆“帮我导个数据”、“这个报表能不能改一下”的零碎需求里解放了出来。用我这些年的经验告诉你,在这种场景下,FineBI这样的低代码工具是真正的“帮手”,它让业务人员能自己动手,丰衣足食。

二、 那问题到底出在哪儿?程序员在怕什么?

也许会有很多人觉得:“低代码它明明好用啊,还能帮程序员减轻些负担,到底为什么讨厌它?”

问得好!

这个问题的核心就在于——

“减负”往往都是有代价的。

程序员对于低代码的担忧甚至是讨厌,其实并不是因为固执或者是瞧不起,更多的是因为他们亲身经历过,或者说是能够预见到这些代价后期会有多沉重。

1. 看似的“简单”实际是“更复杂”

低代码平台最擅长的是从0到1,给你一个漂亮的开局。

低代码平台可以让非专业的开发人员也能够参与应用程序的构建和定制。这降低了技术门槛,使得更多的人可以参与到应用程序的开发中来。加快应用上线速度。

可真实的业务是会生长、会变化的。当你的业务变得复杂,需要一些个性化功能时,你可能会突然发现——这个平台,做不到。

比如,平台自带的表单校验规则满足不了你奇葩的业务逻辑,你怎么办?这时候,你就撞上了它的“天花板”。你想突破它,就得回头不断地去写代码来打补丁。

结果呢?你的系统变成了一半是拖拽出来的“标准件”,一半是手写代码的“定制件”。这两部分要拧在一起工作,调试起来简直是一场噩梦。你本来想找一条捷径,没想到却走进了一个更复杂的迷宫。这种感觉,你懂吗?

本来是追求用简单的方法完成工作,结果却变得越来越复杂,还不如一开始就自己搭建,不用后期一直为了迁就低代码平台去抓耳挠腮。

2. 对“黑箱”的本能恐惧

大家都知道,程序员这行,是靠“逻辑”和“控制”吃饭的。程序员写的每一行代码,都是透明的、可控的,也正因如此,内行人知道它为什么对,更知道它错在哪里。

但是,低代码平台,很多时候像个黑箱子。在这类平台上,你点一下,功能实现了,但它是怎么实现的?算法逻辑是怎样的?你不知道。

哪天它突然报个错,或者信息含糊不清,你根本无从下手。平台一升级,你的应用会不会出问题?会不会影响到企业的利益?你心里也没底。

这种依靠平台、碰到问题自己根本解决不了、把命运交给别人的感觉,非常糟糕。那这样是不是就会给企业带来麻烦?就好比你现在急需了解业务状况,结果这个低代码平台出现了问题,根本不知道现在的数据可不可靠,是不是就会造成损失?

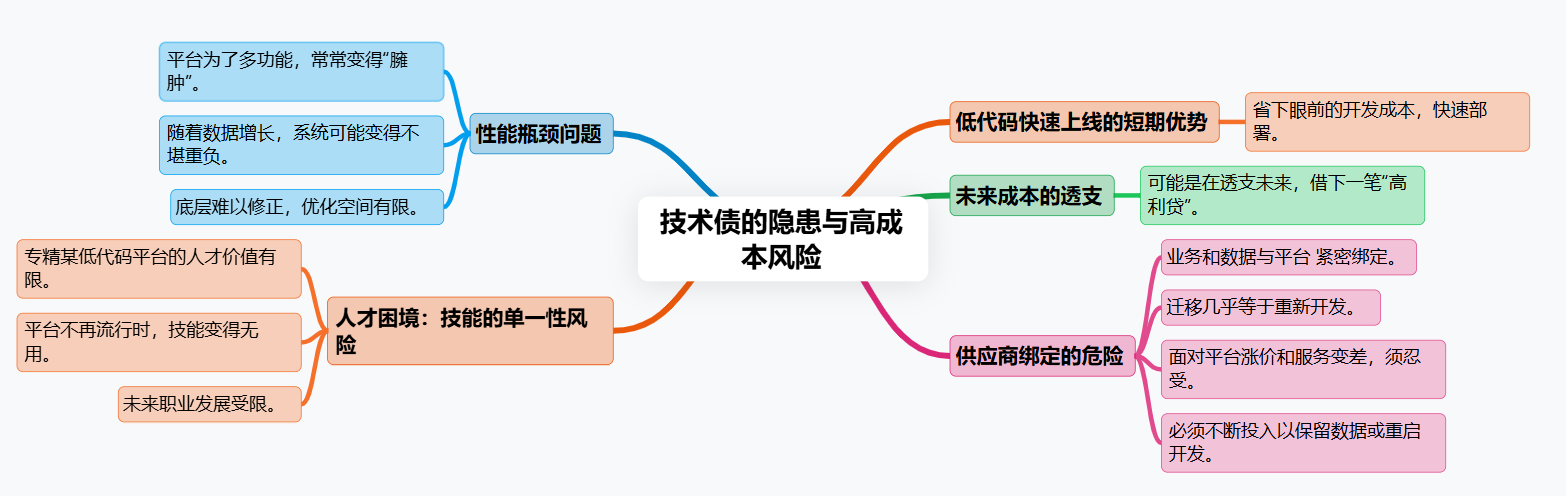

3. 技术债会利滚利

这一点最要命。用低代码快速上线,省下的好像是眼前的开发成本,但你很可能是在透支未来,借了一笔“高利贷”。

供应商深度捆绑:这是最狠的一招。你的所有业务和数据,都和这个平台死死绑在一起了。以后想换?Sorry,几乎等于重做。甚至有时候平台涨价、服务变差,你都只能忍着,因为你的命脉在人家手里,只能不断地投入以求保留自家数据,或者是大价钱重新做。不管怎么看,都是一笔不小的成本。

性能有瓶颈:这种低代码平台为了什么都能做一点,做得通常很“重”,并不是说和你家企业有高度适配性。刚开始用的时候也许非常顺手,感觉简直是“量身打造”,等后期你的业务数据量上来了,可能会突然发现系统跑不动了。这时候,你改不了底层的算法逻辑,可以自主优化的空间极小,只能干瞪眼,是不是又会给企业带来不小的损失。

人才困境:你会写Java、Python,找工作不难。但你会某个特定的低代码平台,万一这平台不流行了,你的经验还值多少钱?人家都不用这个平台了,你会的话又能怎样呢?

现在省下的每一分钱,未来都可能变成几倍的成本还回去。这笔账,你敢不算吗?

4. 一种对自身价值的焦虑

说实话,这一点很现实,也最直白。程序员们的看家本领是设计和编写代码的能力,这是这个行业从业者的核心价值。

如果长期只和低代码打交道,一个程序员很容易退化成“平台操作员”。他的技能会被锁死在这个平台上,而真正安身立命的编程能力会慢慢生锈。你想,五年后,如果这个平台不行了,他该怎么办?想要再自己去编写设计代码,还能想起来怎么做吗?

所以,那种“讨厌”的背后其实是一种深深的职业焦虑——我们害怕的不是工具,而是害怕自己有一天,会变成可有可可的“工具人”,不再具有属于自己的不可替代性。

三、 所以,低代码就一无是处了吗?

当然不是。聊了这么多问题,绝不是为了彻底否定它。

我一直强调,世上没有坏工具,只有被用错地方的工具。低代码和 FineBI 这样的工具,在它们该在的位置上,就是神兵利器。

它的正确角色,是“辅助”,而不是“主力”。

对于那些不核心、但必需的内部工具(比如请假系统、资产登记),用低代码快速完成,皆大欢喜。

对于业务人员的数据分析需求,FineBI 这样的工具几乎是完美的解决方案,它极大地提升了整个组织的效率。

在由专业代码构建的核心系统里,偶尔用低代码做一些非核心的、外围的功能,完全合理。

它的理想状态,是成为一个可靠的“副手”,帮你处理好那些标准化、流程化的杂事,让你能集中所有精力,去攻克那些真正复杂、具有创造性的核心难题。

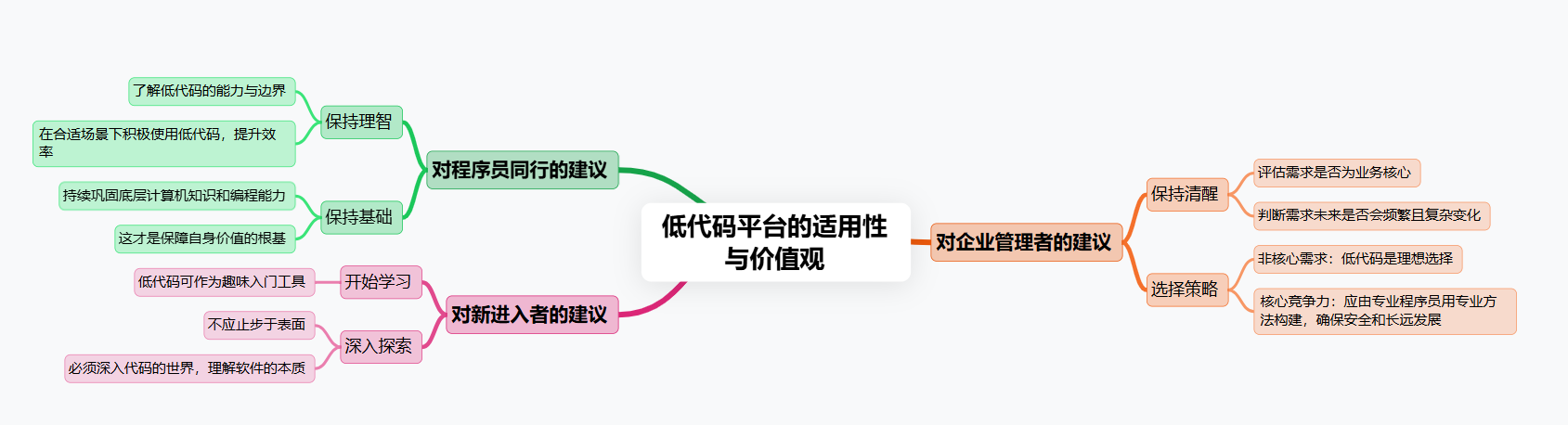

四、 最后,咱们聊聊该怎么选

聊了这么多,其实就想告诉你几句话:

企业管理者,请保持清醒。面对非核心的业务,低代码是个好选择,可以减负又不会影响大局。但如果关乎你的核心竞争力,请务必谨慎再谨慎。让专业的程序员用专业的方式去构建,往往才是更稳妥、更长远的选择,毕竟核心业务的命脉要掌握在自己手里才够安全。

程序员同行,咱们不必排斥,但也别盲目。可以去了解、弄清楚它的能力和边界。在合适的场景下主动使用低代码,能够节省自己的时间成本、提升工作效率。但永远别忘了,你的根基是那些底层的、不会过时的计算机知识和编程能力。守住它们,你就守住了自己的价值。

想进入这个行业的新朋友,低代码可以是个有趣的入门向导,但绝不能是你思想的终点。如果你想真正理解软件的奥秘,就必须潜入代码的深海。

说到底,技术的发展与进步,并不是为了取代谁,而是给我们更多选择。真正的智慧,是知道什么时候该用什么样的工具,以及,永远不要让自己的命运,被某个工具所捆绑。

希望今天的这篇文章,能让你在下次听到“低代码”时,心里能有一个更清晰、更平静的声音。

评论列表