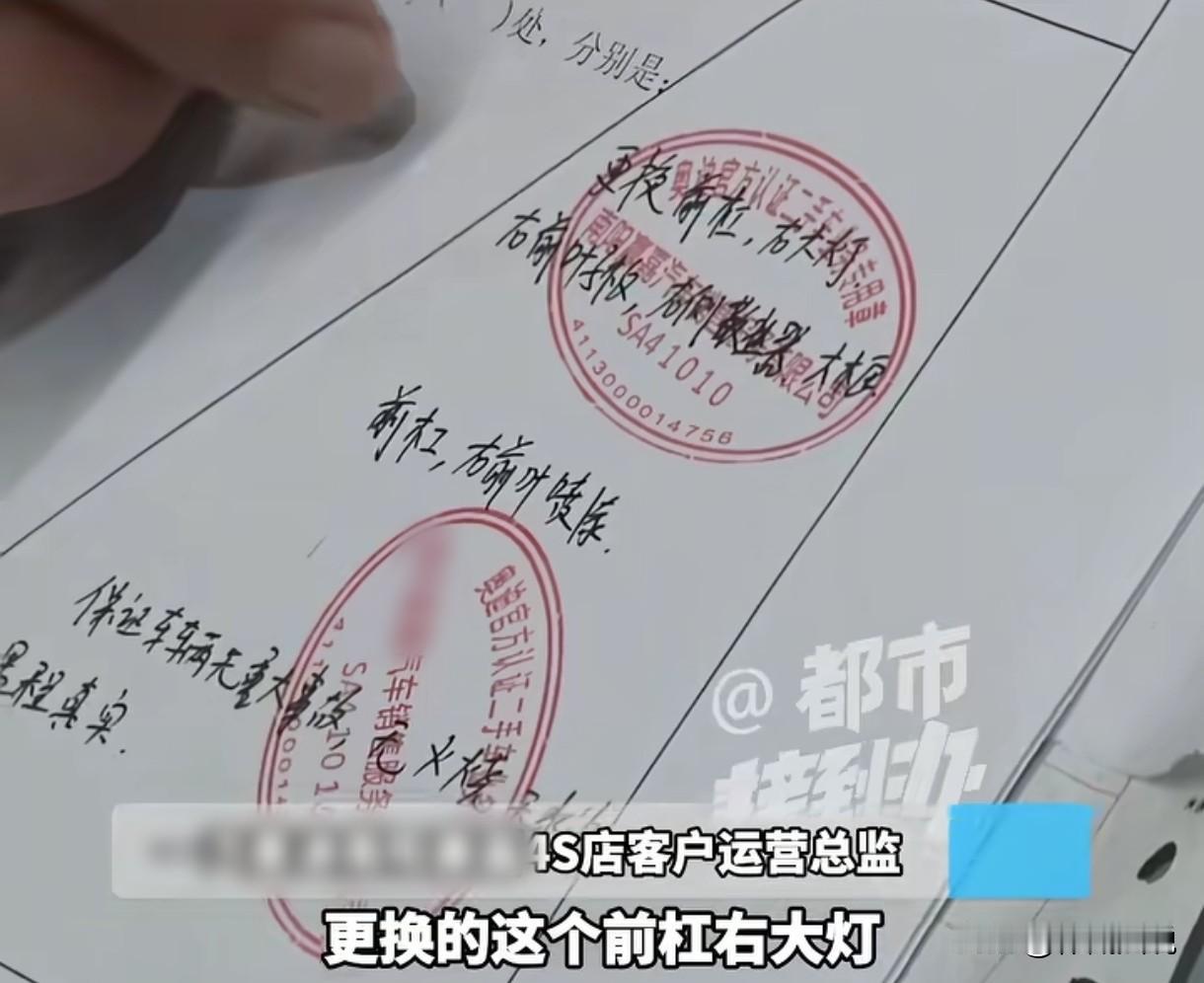

河南南阳,男子花58万买了一辆奥迪Q8,工作人员说是原版原漆的试驾车。男子去卖车,却发现这辆车在自己买车前出过一个163000元的保险理赔,除了发动机没换,右侧大灯、叶子板、轮毂、大框等34个项目更换过了。男子认为4s店隐瞒了车辆真实情况,4s店却拿出了一份合同,合同盖章的地方用黑笔写了一些更换的项目,运营总监说他们有告知客户真实车况、以合同为准。男子却说:当时合同上并没有写这些东西,自己反复确认过,销售说没出过事故,会申请笔迹鉴定。 2024年5月,秦先生刷到一位销售发的朋友圈,说他们有一辆官方试驾车,原版原漆,官方认证的二手车,买这辆车还能省8万多的购置税。 秦先生刚好想换车,就问了对方,车子出过事故没有? 对方回复这是试驾车,公司很爱惜,没出过事故,只是洗车时师傅操作失误,呲了一下,换了个右侧大灯,其他都没问题。 秦先生现场看车后,觉得这车不错,便花58万多把它买了下来。 2025年,秦先生觉得经济形势不是太好,打算把车卖掉。 可当他把车开到当地二手市场,却意外得知:这辆车在2022年第四季度,出过一次大保险,理赔金额是163000元,除了发动机没换,前面大灯、轮毂、前保险杠等34个项目都进行了更换。 他觉得对方隐瞒了自己,找来记者,一起去了4s店。 秦先生表示如果当时对方告知自己这是一辆事故车,哪怕再便宜自己也不会要,而且这辆车还是他在该店买的第二辆车,他原本对这个品牌还挺喜欢的。 4S店的客户运营总监拿出了一份合同,指着合同盖章部分说,上面明确写着更换了前杠大灯、叶子板、散热器、大框等配件,这些配件金额都很贵,一个大灯就9万多。 秦先生坚决否认,他拿出和销售的聊天记录作证,说绝对没人告知过自己这些情况,也没看到过合同里的这些内容。 记者问秦先生签字时没看到这些字吗,秦先生表示当时根本没有,谁敢承认自己看到过。 运营总监却认为,只要客户在合同上签字并按了手印,就表示认可合同内容,而且笔迹也不是现添上的。 记者问运营总监有没有口头或者通过微信等方式告知秦先生车子更换过这么多东西,运营总监还是坚持说以合同为准。 秦先生再次拿出聊天记录,指出当时销售一个字都没提这辆车出过事故,只说换了一个大灯。 运营总监则称销售和客户沟通都是合同制的,不会在微信里说这些。 记者拿出销售发的朋友圈,质疑其宣传“原版原漆”和合同上记录的更换大量东西存在矛盾,还询问该销售是否是4s店的人。 运营总监承认这个人是他们店里的,但认为宣传不影响正常签合同,称负责接待秦先生的员工已经离职,无法落实当时的具体情况,还说接待人员不如销售顾问了解情况。 这时,销售顾问出现,声称买车时有告知秦先生换过这么多东西,不然合同也打不出来。 秦先生反问销售有没有告知自己34项更换和维修的情况,还让他不要看领导,销售却说,等秦先生需要自己说了再说。 秦先生又指出合同上没写163000元的理赔记录,要是写了自己肯定不会要。 运营总监解释更换的部位包括前杠右大灯、右前叶子板等,还说34项里有螺丝、垫片。 秦先生很无奈,指出里面一个螺丝都没有,他坚称运营总监拿出的合同当时没给自己,自己没看到,也没人告知自己有163000元的理赔记录。 记者说当时应该是发生了比较大的碰撞才会更换这么多东西,如果是小刮小蹭,不会更换这么多项目,他问运营总监是否知道当时发生了什么事故。 运营总监表示需要时间去落实,还说销售车辆时会告知消费者真实车况,还说当时跟秦先生的成交价低于市场价,说明车存在合同里写的问题,是以试驾事故车卖给秦先生的。 秦先生则翻出聊天记录,说当时只是省了8万多的购置费,价格也没便宜很多。 他的要求是把车退了,并让4s店承担自己所有的损失,运营总监表示会尽自己最大能力和秦先生协商沟通。 秦先生表示如果协商不成,自己会走诉讼程序,第一他要求进行合同上的笔迹鉴定;第二店里提供的合同,他要求做鉴定,因为自己手里也有一份合同,是4s店提供的,而且也盖了红章的。 《消费者权益保护法》第8条第1款规定:消费者享有知悉其购买、使用的商品或者接受的服务的真实情况的权利。 对于是否有告知车辆曾经出过险,秦先生和4s店给出的说法是不一致的。 秦先生拿出了聊天记录、销售的朋友圈内容等说对方当时跟自己说的是:车辆没有出过事故。 4s店却拿出一份合同,说合同里面写明了一些维修项目,他们是有告知客户的,并且客户也签字了。 如4s店在卖车时,隐瞒车辆曾发生重大事故、进行过更换和维修的真实情况,导致秦先生在不知情的情况下购买了车辆,秦先生有权请求撤销该购车合同。 如果4s店的行为被认定为欺诈,秦先生除了可以要求退车外,还可以要求 4S 店按照购车价款的三倍进行赔偿。 如4s店有明确告知是事故车,秦先生知晓车辆出过险,并签了字,那4s店无责。