长时间开车会让人的身体感到很僵硬,尤其是在长途出行之后,驾驶员只感觉到浑身酸痛,尤其是脖子疼。于是有不少车主就会买一个小枕头放在汽车头枕上,因为这样能够让脖子舒服一点。有很多人就想不明白,汽车座椅都是人体工程学设计,但为什么汽车头枕无论怎么调整,就是感觉不舒服,哪怕是豪车也是如此?

事实上,这个被我们天天枕着、却鲜少正眼瞧的部件,可能是汽车被动安全系统里最被低估的“隐形保镖”。它的进化史,藏着人类对抗交通事故伤亡的关键智慧;它的正确用法,甚至能直接决定一场碰撞后是轻伤还是瘫痪。今天,我们就来扒一扒头枕背后的硬核知识,你可别真把它当“枕头”用了。

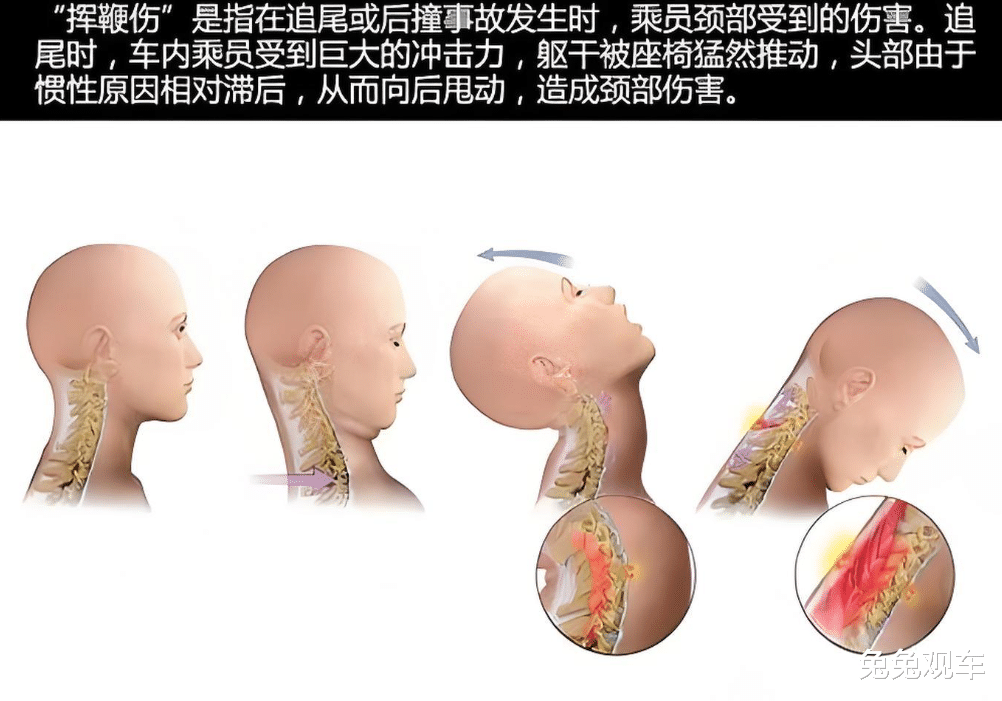

头枕的诞生:一场血案推动的安全革命时间倒回1960年代的德国。当时汽车保有量激增,高速事故中一种诡异的伤情频繁出现:乘客颈部像被无形的手扯住,颈椎错位、神经损伤,严重者当场瘫痪。医生给这种伤情起了个形象的名字——“挥鞭伤”(Whiplash Injury),因其受伤过程类似马鞭甩动时的形变。

最初,人们以为是座椅不够柔软导致。直到1965年,沃尔沃工程师在分析一起追尾事故时发现:当后车以40km/h撞向前车,前车乘客头部会因惯性瞬间向后仰,此时若头枕高度不够或质地过硬,颈部肌肉和韧带会被强行拉扯,而后续头部回弹时,脆弱的颈椎又承受二次冲击。换句话说,头枕的核心使命不是“让脖子舒服”,而是“在碰撞时托住头部,缩短颈部的位移距离”。

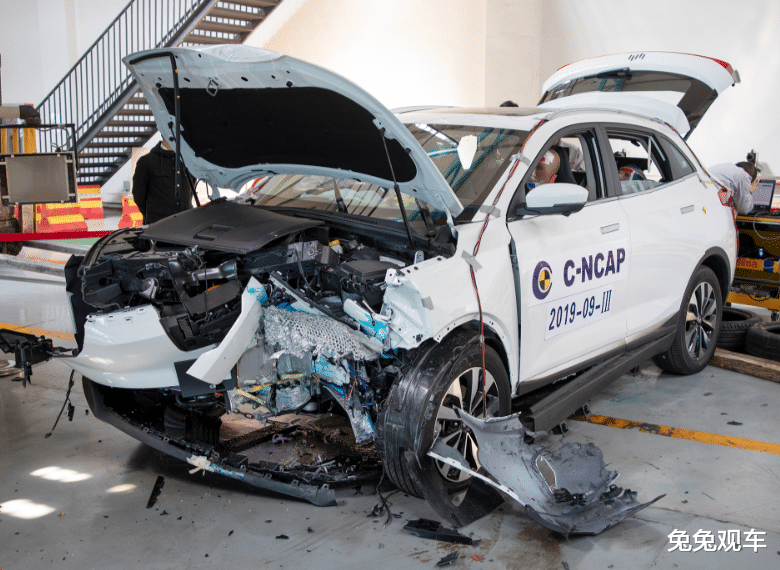

这场发现彻底改变了头枕的设计逻辑。1968年,瑞典率先出台法规,要求新车必须配备符合安全标准的头枕;1972年,美国联邦机动车安全标准(FMVSS)将头枕列为强制配置;我国则在2006年的C-NCAP碰撞测试中,正式加入头枕有效性评价项。如今,全球每年因头枕有效保护而避免的挥鞭伤案例,超过20万起。

很多人对头枕的认知停留在“硬邦邦硌脖子”或“软趴趴没存在感”。实际上,它的设计远比想象中精密,甚至藏着“主动防御”的黑科技。

技能一:高度与角度的“精准托举”

合格的头枕必须满足两个硬指标:顶部不低于眉骨,后缘不超过后脑勺5cm。这是因为碰撞时,头部后移的轨迹是斜向上的,只有头枕顶部刚好卡住枕骨下方,才能形成有效支撑。曾有机构做过模拟测试:若头枕高度低于眉骨,颈部承受的拉力会增加3倍;若角度过直(比如垂直于座椅),则会让头部像撞在墙上,加重脑震荡风险。

现在高端车型的头枕普遍采用“可调式设计”,不仅有上下/前后调节杆,甚至能记忆不同体型乘客的习惯位置。比如奔驰S级的主动式头枕,在监测到追尾风险时,会提前通过电机将头枕向前顶出2-3cm,进一步缩短头部与头枕的间隙。

技能二:材质里的“缓冲哲学”

早期头枕多用硬质泡沫,看似坚固,实则在碰撞时会像木板一样反弹,反而增加颈部压力。现在的头枕内部填充的是“记忆棉+高密度海绵”复合层,外层则包裹透气织物或皮质。更讲究的车型会在接触面加入凝胶层,利用材料的粘弹性,在碰撞时分散冲击力,同时避免硬接触造成的擦伤。

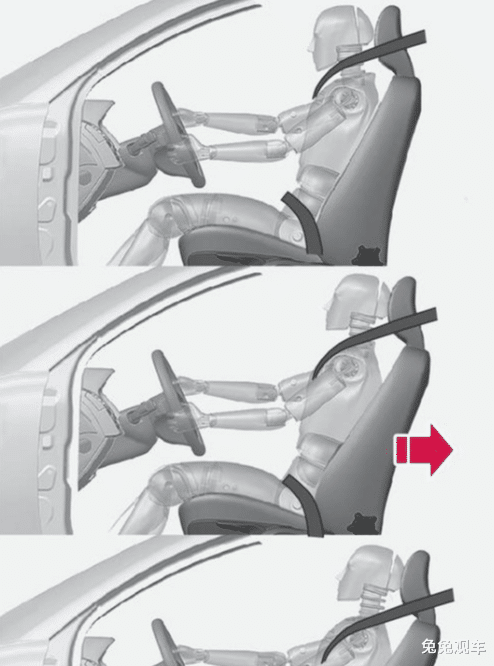

技能三:被误解的“后脑勺专属保护”

有人认为头枕只保护后脑勺,其实它对前排乘客的正面碰撞也有间接作用。当前车发生正面撞击时,乘客身体会被安全带固定,但头部会因惯性向后仰——这时候,头枕就是防止颈部过度拉伸的最后一道防线。2018年IIHS(美国公路安全保险协会)的测试显示:配备符合标准头枕的车辆,追尾事故中颈部重伤概率降低47%,正面碰撞中颈部拉伤概率也下降29%。

尽管头枕如此重要,仍有很多人吐槽它“难调”“不舒服”。这背后,是安全与舒适的无解平衡。

比如,部分跑车为了营造运动感,会把头枕做得又低又薄,甚至集成在座椅靠背里。这类设计看似酷炫,实则牺牲了安全性——FIA(国际汽联)规定,赛车头枕必须能承受1800N的拉力(相当于180公斤的重量),但普通家用车的头枕拉力标准仅为890N。这也是为什么赛道驾驶必须佩戴专业头颈支撑(HANS)装置,否则普通头枕根本扛不住高强度碰撞。

再比如,部分廉价车的头枕只能上下调节,无法前后移动。这不是厂家偷懒,而是成本限制:前后调节需要额外的导轨和锁止机构,每套成本增加约50元。但对消费者来说,这50元的缺失,可能让头枕的保护效果打对折。

正确使用指南:三步激活你的“隐形保镖”说了这么多,最后必须划重点:头枕再高级,不会用也是白搭。记住这三个步骤,让它真正发挥作用:

1. 调高度:坐下后,头枕顶部与眉毛上沿齐平(或略高1-2cm)。如果是可调节角度的款式,确保后缘与后脑勺的水平距离不超过5cm。

2. 试贴合:轻靠头枕,后脑勺与头枕之间不应有明显空隙(理想状态是能塞进1-2根手指)。如果空隙太大,要么调高度,要么考虑加装头枕增高垫(选记忆棉材质,别用硬塑料)。

3. 查锁定:调整后用力向后推头枕,确认它不会滑动。部分车型的头枕有“解锁按钮”(通常在侧面),调整前记得先解锁。

大家不要觉得只有摆在“明面”上的,才是安全的,从被忽视的“舒适配件”到救命的“安全核心”,头枕的进化史,本质上是汽车工业对“人”的重新认知——安全不是堆配置,而是把每一个细节都落到“人”的需求上。下次坐车时,不妨花30秒调调头枕:它可能不会让你感觉更舒服,但能在关键时刻,让你少受一份罪。如果觉得今天的内容对你有所帮助的话,不妨分享给身边的亲戚朋友。

评论列表